Per la fine del mese di marzo è prevista la chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) vale a dire le ultime strutture manicomiali ancora in vigore poiché atte ad ospitare malati mentali accusati di atti criminali. La chiusura degli OPG risponde all’attuazione della legge Basaglia/180 che sin dal 1978 prevedeva la chiusura delle strutture manicomiali sul territorio nazionale. Così, fra pochi giorni, circa 700 pazienti dovranno lasciare gli OPG; solo 100 di questi pazienti saranno completamente dimessi mentre i restanti verranno ospitati presso strutture sanitarie aventi restrizioni meno vincolanti del carcere psichiatrico giudiziario. Quello che farà la differenza in queste nuove strutture è la qualità dei team terapeutici: i secondini verranno sostituiti da psichiatri, psicologi/psicoterapeuti in grado di offrire terapie più atte alla loro condizione psichiatrica.

Ma non tutte le regioni sono pronte per l’accoglimento dei pazienti provenienti dagli OPG. Una nota di merito va all’Emila Romagna dove le strutture e i team psichiatrici sono in attesa dei nuovi pazienti, mentre l’OPG del Veneto rischia di essere commissariato per la scarsa attenzione dedicata a questo nuovo provvedimento. Questa diversità di comportamento da parte delle regioni forse riflette il tormentato iter di questa legge e le persistenti incertezze sull’applicabilità di questa legge.

Nonostante la 180 fu una legge in grado di suscitare animosi dibattiti durante il periodo di approvazione, in questi ultimi decenni sembra che un velo di silenzio sia calato sulla problematica della salute mentale nei confronti della quale gli esperti sembrano avere opinioni molto diverse. In questi ultimi decenni nessun dibattito politico è stato aperto su queste tematiche. I chiassosi e proficui anni ’70 che hanno dato corpo alla legge, sono stati seguiti da anni di silenzio e nessun sostanziale miglioramento della legge è stato avanzato.

Al contrario, in questi ultimi quarant’otto anni (la legge fu varata nel 1978) il disagio mentale ha fatto notizia sui media italiani solo quando si é manifestato con eventi drammatici per poi riscomparire nell’oblio. La malattia mentale diventa quindi spettacolo voyeuristico più che evento necessario di interpretazione e comprensione. Eravamo più coraggiosi e più esperti negli anni Settanta? Indubbiamente la materia è alquanto complessa ma di certo oggi possiamo contare su molte nuove esperienze, nuove ricerche, sia italiane che di respiro internazionale, e queste dovrebbero indurci a mitigare il disagio mentale in Italia.

A parlarci della legge 180, come fu battezzata, a raccontarci la genesi della legge è un libro di recente pubblicazione dal titolo La Repubblica dei Matti (Ed. Feltrinelli) scritto dal professore John Foot dell’università di Bristol (UK). Quella di Foot é un'immersione nella cultura psichiatrica italiana degli anni 60-70 dalla quale, tra le altre cose, trapela lo stupore dell’autore nello scoprire la forza carismatica di Franco Basaglia, uno psichiatra con in mente un grande sogno e la tenacia per realizzarlo sovvertendo un secolare, rigido sistema come era quello psichiatrico in Italia. Un sistema che si ostinava a popolare e a conservare le famigerate “pozze di serpenti” dove depositare i malati mentali. Le mura che recintavano gli ospedali erano erette come linee divisorie tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, tra il ‘sano’ e il ‘malato’, tra la ‘paura’ e la ‘follia’.

A parlarci della legge 180, come fu battezzata, a raccontarci la genesi della legge è un libro di recente pubblicazione dal titolo La Repubblica dei Matti (Ed. Feltrinelli) scritto dal professore John Foot dell’università di Bristol (UK). Quella di Foot é un'immersione nella cultura psichiatrica italiana degli anni 60-70 dalla quale, tra le altre cose, trapela lo stupore dell’autore nello scoprire la forza carismatica di Franco Basaglia, uno psichiatra con in mente un grande sogno e la tenacia per realizzarlo sovvertendo un secolare, rigido sistema come era quello psichiatrico in Italia. Un sistema che si ostinava a popolare e a conservare le famigerate “pozze di serpenti” dove depositare i malati mentali. Le mura che recintavano gli ospedali erano erette come linee divisorie tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, tra il ‘sano’ e il ‘malato’, tra la ‘paura’ e la ‘follia’.

Per contestualizzare la forza rivoluzionaria del progetto basagliano il libro ci documenta il “dentro” e i trattamenti riservati ai malati nel periodo in cui Basaglia diventa direttore dell’ospedale di Gorizia (1961): scene di negligenza disumana, corpi mezzi nudi che vagavano nei freddi saloni disadorni, sporchi e puzzolenti, menti abbandonate, anime spezzate dalla brutalità dell’esistenza e da un senso di abbandono. Per citare le parole di Franca Ongaro Basaglia “la violenza era gratuita e disumana nei confronti dei più derelitti, violenza che rendeva disumani i violentati e i violentatori”. La morte era desiderata, agognata per porre fine alle tante sofferenze sia fisiche (che comprendevano elettroshock, shock insulinico, maltrattamenti fisici) che mentali. In breve, come amavano dire i basagliani in un efficace slogan: manicomio = lager. Un lager legalizzato della legge dello stato che risaliva al lontano 1904.

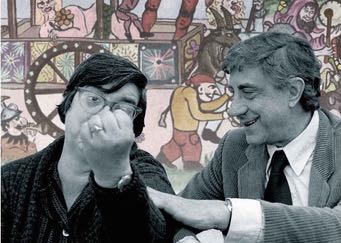

John Foot, autore de La Repubblica dei Matti

Foot documenta nel suo libro il diligente, audace e dinamico lavoro di Basaglia e degli operatori psichiatrici che hanno ne condiviso le idee e che con lui hanno formato la famosa equipe. Va menzionato il lavoro e contributo intellettuale della moglie Franca, Giovanni Jervis, Domenico Casagrande, Agostino Pirella, Letizia Comba, Antonio Slavich, Lucio Schittar. La grande devozione al lavoro guidata dalla consapevolezza di voler garantire ai deboli la conquista di essenziali diritti umani é stato il comun denominatore di tutti gli operatori basagliani. Un principio che valica i confini politici e che si richiama piuttosto a valori di grande umanità, solidarietà e civiltà.

Emerge, inoltre, nel corso della lettura del libro l’importante contributo dei pazienti stessi a cui veniva offerto di dare voce ai propri pensieri e alle proprie speranze durante le assemblee allargate. Insomma una vera e propria rivoluzione se si considera che Basaglia e suoi collaboratori dovettero fronteggiare (soprattutto nell’esperienza di Gorizia) schieramenti politici ostili ai radicali principi della nuova psichiatria e talvolta, una società restia al cambiamento.

Ma in quegli anni ‘70 i basagliani e i malati la spuntarono e, ci piace pensare, che la società tutta vinse riscoprendo in sé la capacità di dare spazio e solidarietà ai più deboli.

Molti manicomi del Nord d’Italia durante quegli anni vennero aperti, offrendo ai malati, in accordo con i principi basagliani, libertà e occupazioni lavorative all’interno del loro tessuto sociale di appartenenza.

Un’apertura che precede la chiusura stessa dei manicomi, come quelli di Trieste, Gorizia, Perugia, Reggio Emilia, Arezzo, Parma. Rivoluzioni che anticiperanno l’approvazione della legge. Esempi di coraggio per dimostrare che il sogno può trasformarsi in realtà. "Un No collettivo al manicomio che cambiò il mondo” scrive Foot.

Ma queste esperienze non sarebbero potute avvenire senza un valido sostegno politico. Ne è un chiaro esempio il caso di Trieste dove Basaglia appoggiato dall’impegno di Michele Zanetti, allora Presidente Regionale, riuscirà a chiudere il primo manicomio e a creare nel contempo servizi territoriali necessari per l’accoglimento del disagio mentale.

“I servizi di salute mentale di Trieste sono considerati tra i migliori del mondo. Durante gli anni Ottanta e Novanta il viaggio a Trieste diventa un passaggio chiave per capire come potevano cambiare le cose in un mondo post manicomiale” osserva Foot. L’Italia cominciò così ad esportare know-how psichiatrico: la consulenza degli esperti psichiatrici basagliani veniva richiesta in varie parti del mondo. Un nuovo prestigioso Made in Italy.

Ma come molti basagliani avevano sostenuto, la chiusura degli ospedali psichiatrici avrebbe dovuto rappresentare solo l’inizio di un grande e più capillare lavoro territoriale. Ed è per questo che la legge necessitava di essere ampliata e migliorata.

Ma ben poco è stato fatto in merito. Basaglia morirà due anni dopo l’approvazione della legge 180/1978; sua moglie, la Senatrice Franca Ongaro Basaglia, spenderà il proprio impegno politico al Senato per difendere i principi della legge contro i numerosi tentativi di snaturarne lo spirito.

A parte qualche raro, felice esempio nel Nord d’Italia, i servizi psichiatrici territoriali si sono rivelati scarsi e insufficienti per soddisfare le esigenze incombenti. E un profondo silenzio della società tutta è caduta sulle tematiche del disagio mentale in questi ultimi decenni.

Il malato non appartiene più ai manicomi, ma non appartiene neanche alla collettività. E’ diventato, invece, un grande peso incombente all’interno delle mura famigliari, dove la sofferenza si amplia in modo esponenziale. Una sofferenza che genera come conseguenza un profondo silenzio sociale, lasciando i cittadini intrappolati nel circolo vizioso creato dall’abbandono e dal senso di impotenza che nella solitudine alimenta se stessa.