È ad opera della storica e biografa inglese Lucy Hughes-Hallett il libro dal titolo intrigante Il Luccio. Gabriele D’annunzio, poeta, seduttore e predicatore di guerra per il quale l’autrice ha vinto il premio Samuel Johnson e il Costa Book nel 2013. La VOCE ha incontrato Lucy Hughes-Hallett durante la presentazione del libro al Festival Letterario che ha luogo ogni settembre presso il prestigioso Blenheim Palace in Woodstock nelle vicinanze di Oxford.

Sebbene l’autrice ripercorra la vita del nostro Gabriele sin dalla nascita fino alla morte, tende a non sviluppare la biografia lungo una struttura rigidamente cronologica. La vita di D’Annunzio viene svelata lungo una percorso di tematiche; ne risulta una lettura assorbente e accattivante.

L’autrice si avvale di ampia documentazione; ricche sono le note, vasta la bibliografia utilizzata per dirigere il lettore attraverso accurate descrizioni delle abitudini, della filosofia di vita, del tipo di relazioni e dei valori del tempo, per contestualizzare il poeta e descriverne la personalità.

La giovinezza di D’Annunzio è contraddistinta dall’idealismo eroico personificato nella figura di Garibaldi che dopo l’unificazione d’Italia aveva lasciando ai posteri l’impellente bisogno di creare gli italiani. D’Annunzio raccoglie la sfida e con impeto messianico si proclama conduttore culturale, profeta di questo nuovo paese; come ebbe a dire di se stesso: “la voce della mia nazione parla attraverso me”. A questo va associato il suo carisma e le sue peculiari abilità persuasive ( “La sua capacità di essere piacevole è diabolica” ammetterà il fondatore del Futurismo, Tommaso Marinetti) per capire il seguito che D’Annunzio avrà fra i suoi contemporanei.

Autori della stazza di James Joyce e Ernest Hemingway ammirano l’opera di D’Annunzio nelle vesti di poeta, narratore, drammaturgo, non tanto per i contenuti e struttura delle opere stesse, quanto per le qualità di acuto osservatore dalle raffinate capacità descrittive.

Fu Romain Rolland, romanziere francese, ad associare la personalità di D’Annunzio al luccio, pesce di acque basse: “Quando lui vedeva qualcosa che poteva nutrire il suo intelletto, lui, come un luccio, lo ingurgitava per trasformarlo in una forma migliore”. Questo per descrivere come D’Annunzio seppe fare uso delle tendenze del suo tempo per emergere dalla massa e per diventarne il vate.

Ma la personalità dell’“unico poeta dopo Dante”, come il nostro amava definirsi, era caratterizzata da una profonda autostima mista ad uno spiccato egocentrismo. Quasi una patologia di natura narcisistica che potrebbe spiegare perché René Boyle, novellista francese, lo definì “un infantile che vede gli altri sono in funzione di se stesso. Incapace di pentimento, privo di sensi di colpa, ignavo dei sentimenti degli altri ”. Benedetto Croce lo descrisse come un uomo “ immerso nella sessualità e sadismo e nel freddo sanguinario dilettantismo”.

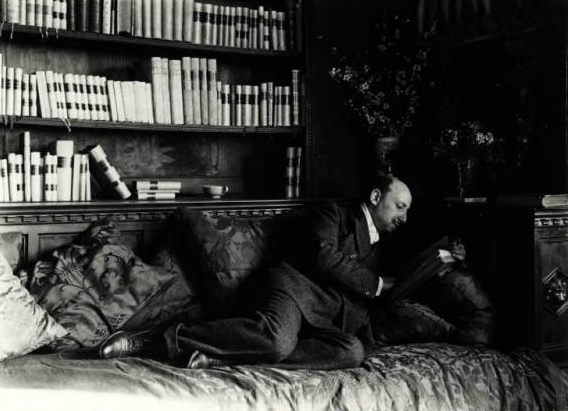

Lucy Hughes-Hallett, storica e biografa

La lettura della biografia della Hughes-Hallett induce il lettore a chiedersi se il fascino del crudele, il piacere della trasgressione, il dominio di una sessualità compulsiva, l’inneggiamento ai valori di eroismo fino alla ricerca della morte non rappresentino altro che un inconscio tentativo del D’Annunzio di colmare un vuoto di reali e sincere emozioni umane.

D’Annunzio si proclamerà leader degli irredentisti e guerrafondai; inneggerà al sacrificio della vite umane (“desidero sublime”) per “saturare la terra con bagni di sangue”, perché solo la morte di molti può dare onore ad una Nazione. Questa l’ideologia dannunziana.

Come Hughe-Harrett sintetizza: “Per D’Annunzio lo scrivere era come un’arte marziale”. Sarà questa ideologia all’origine dell’occupazione di Fiume ( “posto della ricerca di radiante luce”), città individuata dal D’Annunzio come laboratorio politico ma ben presto trasformata in una Babilonia dominata dall’anarchia, delinquenza, abuso di droghe e prostituzione. “Una grottesca messa in scena di un dramma straordinario della vita reale come auspicato nella mente Dannunziana” scrive la Hughes-Hallett. Ma Fiume fu di più: qui ebbe luogo il battesimo delle camicie nere con licenza a compiere atti di delinquenza a scapito delle minoranze etniche. A Fiume fu resuscitato il saluto romano, la glorificazione della giovinezza e virilità e, soprattutto, fu qui che D’Annunzio con grande maestria mise in scena rituali di glorificazione e di adorazione della sua persona e dei suoi valori. Tutti elementi questi sapientemente copiati e assorbiti dal fascismo di Mussolini con drammatiche conseguenze.

Autore controverso, quindi, la cui complessa personalità finisce con il caratterizzare con dicotomia le sue opere e il uso stile di vita: per un verso raffinato scrittore di liriche sulla natura, dall’altro nietzschiano superuomo, incurante delle norme e del senso morale, inneggiante alla guerra e alla morte sublime perché “dulci et decorum.”

La lettura di questa corpulenta biografia, resa gradevole dalla penna leggiadra dell’autrice, ci stimola, attraverso l’analisi del passato, a leggere la complessità delle dinamiche che soggiacciono l’incalzante violenza dei nostri giorni. Non trova ancora oggi ampio consenso l’interventismo alle guerre, l’incitamento alla violenza e al cinico sacrificio umano?