Carissimo Pinocchio / amico dei giorni più lieti / con tutti i miei segreti / resti ancor nel mio cuor come allor. In fondo il senso della storia sta proprio qui, in questa canzone ingenua presentata nel 1959 alla prima edizione dello Zecchino d’oro. E’ l’anatomia di una fiaba che ha incantato i bambini di tutto il mondo, la lettera spedita dagli adulti riconoscenti al compagno di tanti anni prima. Personaggio metaforico, figura universale, paradigma dell’esistenza: Pinocchio affascina per la sua semplicità tremendamente complessa, così facile da capire eppure enigmatico nel percorso avventuroso che divide passo passo con il lettore. La trasformazione fisica e psicologica è un coinvolgente processo d’immedesimazione. Trasversale a ogni età e a culture diverse, senza confini geografici. I numeri parlano chiaro. La storia del burattino è il libro più letto nel mondo dopo la Bibbia, tradotto in 260 lingue, best e long seller in 142 anni di onorata carriera. Merito del suo creatore, certo. Ma anche degli illustratori che gli hanno dato una faccia, un corpo, il cappellino di midolla di pane e un vestito cucito su misura.

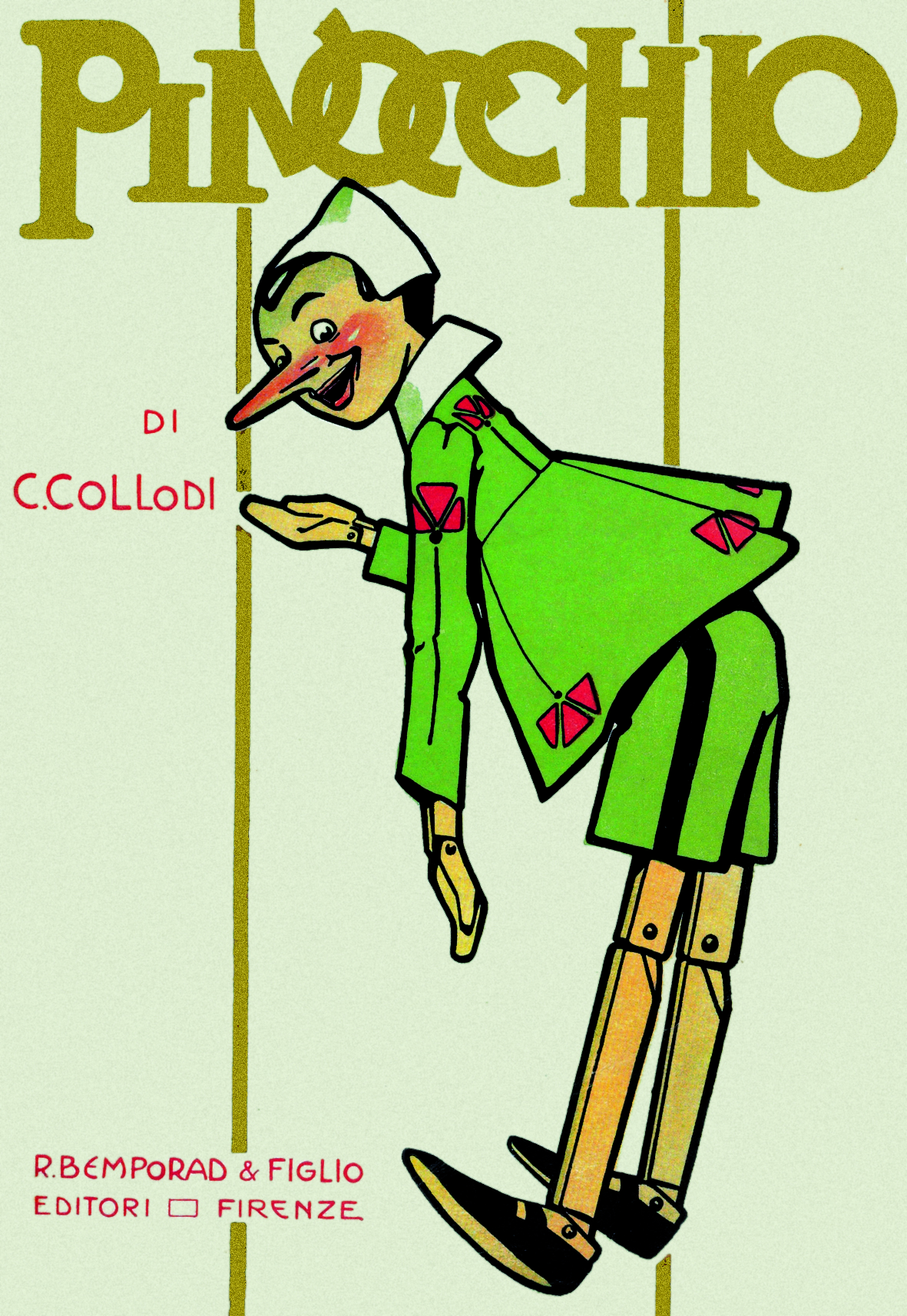

Fa testo la vetrina che si apre oggi (fino al 16 marzo) al Mercanteinfiera di Parma. Luca Cena, antiquario bibliofilo torinese, ha scelto fior da fiore stilando una lista ristretta a dodici disegnatori – più una disegnatrice – e altrettante prime edizioni per la mostra intitolata “Pinocchio: un viaggio illustrato”. E’ un’expo piccola e suggestiva, magazzino delle meraviglie che esplode come un pop-up. O se preferite: la porta d’ingresso nel Paese dei balocchi. C’è il Pinocchio a china e quello in mezzatinta, la sua silhouette total black, geometrico nelle forme, in stile manierista, interpretato secondo i canoni liberty o déco. Portano tutti la firma di autentici campioni della letteratura per immagini. In ordine cronologico: Enrico Mazzanti che è stato il primo, quindi Carlo Chiostri, Attilio Mussino, Luigi e Maria Augusta Cavalieri, Giovanni Battista Galizzi, Beppe Porcheddu, Vsevolode Nicouline, Leo Mattioli, Sergio Rizzato, Attilio Cassinelli, Roberto Innocenti per con Ferenc Pinter. La parabola inizia a fine Ottocento e arriva a noi, aspettando il burattino del futuro. Dimenticate l’iconografia di Walt Disney, Totò, Comencini, Benigni e Guillermo del Toro. Non si parla di attori, registi e film d’animazione ma di libri. Tavole che sono gioia per gli occhi, pagine da accarezzare con cura: frammenti dell’unico discorso amoroso, tessere del mosaico, ritratto di un fenomeno in parte ancora inesplorato. Chi è davvero Pinocchio? Conviene ripartire dall’artefice: Carlo Lorenzini in arte Collodi, scrittore e giornalista nato a Firenze nel 1826. Padre cuoco e madre cameriera – entrambi a servizio dei marchesi Ginori – studia in seminario e dagli scolopi. A diciott’anni interrompe gli studi superiori per lavorare da commesso nella libreria Piatti di Firenze. Legge tutto quel che può. Anche i testi messi all’Indice dei libri proibiti, grazie a una dispensa ecclesiastica. Attratto dall’idea mazziniana, combatte nel 1848 la prima guerra d’indipendenza a Curtatone e Montanara. Ne esce sconfortato. Rientra in Toscana dove fonda una rivista umoristica, collabora con varie testate, traduce favole francesi. Ci siamo quasi. Dà alle stampe due romanzi, “Giannettino” e “Minuzzolo”, anticamera del capolavoro.

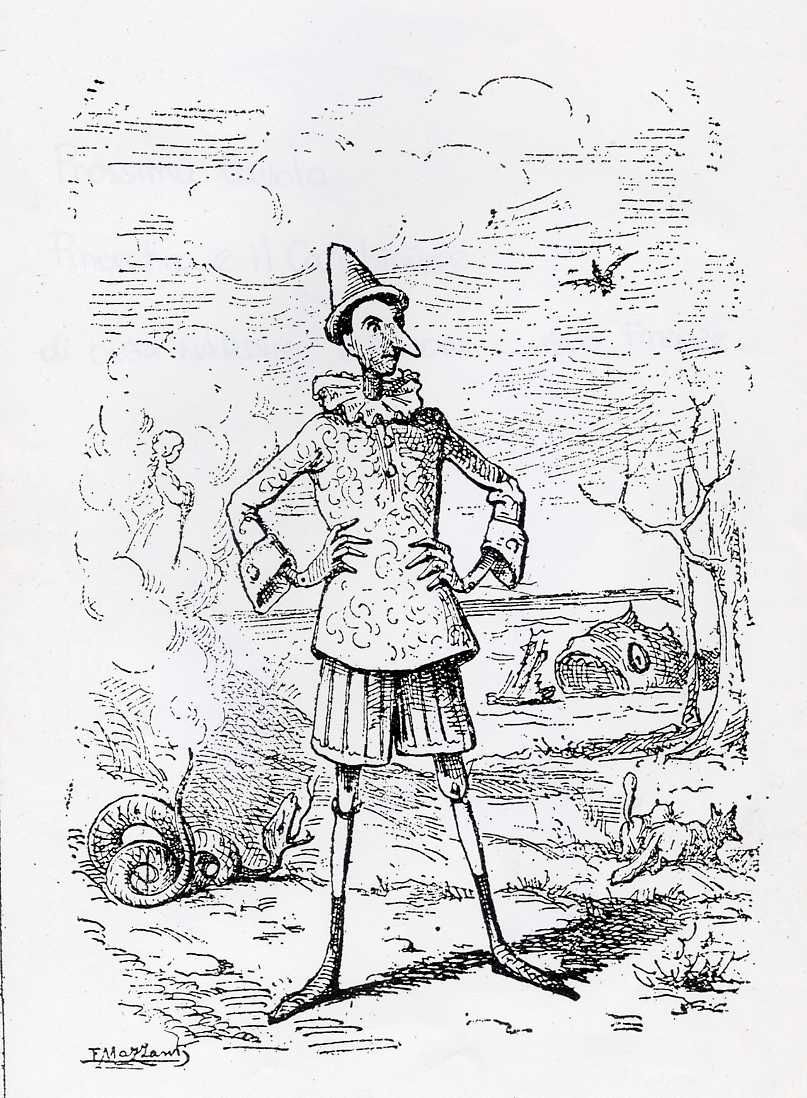

Pinocchio prende forma di malavoglia nel 1881, quasi per caso, sul Giornale per i bambini: otto puntate discontinue che terminano con l’impiccagione del protagonista. Però quella che Collodi chiama <una bambinata> non può finire così. A furor di popolo rielabora la vicenda, affidandola all’editore Paggi che la pubblica nel 1883 con i disegni di Enrico Mazzanti. E’ un successo planetario. Il perché l’avrebbe spiegato Benedetto Croce: <Il legno in cui è tagliato Pinocchio è l’umanità, ed egli si rizza in piedi ed entra nella vita come l’uomo che intraprende il suo noviziato>. Un picaro, l’ha definito Calvino. Vedevo Pinocchio e il mio destino, ha rivelato Gozzano. Su di lui hanno costruito tesi e antitesi scrittori come Malerba e Manganelli, imboccando una via parallela al racconto originario. Gli esegeti sono divisi: il burattino è un ribelle rivoluzionario, macché è un borghese conformista, anzi è nient’altro che un moralista. <Pinocchio è la verità cattolica che erompe travestita da fiaba, è l’anima profonda dell’Italia. Vale quanto i Promessi sposi>, è la disamina del cardinale Giacomo Biffi. Idea che coincide peraltro con la visione di Carmelo Bene, laico apparso alla Madonna e incarnazione del burattino in scena: <Pinocchio è lo spettacolo della Provvidenza>. A ciascuno il suo.

Cena, curatore della mostra, sottolinea: <Si tratta di un personaggio alla ricerca d’identità, l’essere umano che si mette in cammino, perde la strada e alla fine la ritrova. In fondo è tutti noi>. Le illustrazioni ne rivelano aspetti nascosti. <E’ il caso di Maria Augusta Cavalieri. Le tavole disegnate con il padre Luigi per l’editore Salani nel ’24 sono un esempio di femminilità, eleganza e grazia. Il tratto è ricco di particolari floreali o neogotici che esprimono la complessità dei personaggi, lo sguardo è quello di una donna rivolta al suo bambino indifeso>. Difficile scegliere. Il burattino di Mussino è per tradizione il più riconoscibile, affiancato da una fata raffigurata come la Bambina dai capelli turchini. Quello di Chiostri ha invece lineamenti essenziali, evoca il fantastico trasportato all’interno della realtà quotidiana. E c’è chi preferisce Roberto Innocenti, unico italiano ad aver vinto il premio Andersen, che riporta Pinocchio nel paesaggio arcaico dei paesi toscani dov’è nato.

Il Pinocchio di Pinter è una svolta espressiva inedita. Grafico e cartellonista, conosciamo il maestro ungherese per le copertine di Maigret e Poirot negli Oscar Mondadori: disegna un burattino lacero e smarrito, che dalla riva scruta il mare minaccioso all’orizzonte, oppure in fuga acciuffato da un carabiniere per il naso. Quel naso che si allunga a ogni bugia. Perché la favola resta una favola fin dal suo incipit: «C’era una volta… Un re – diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno». Un semplice pezzo di legno. Umano, troppo umano.