Il conto alla rovescia parte da lunedì, quando dopo una brevissima pausa estiva si rimettono in moto le aziende del settore e le agenzie di comunicazione: la Milano Design Week comincia ufficialmente il 5 settembre, tra un paio di settimane, ma come sempre c’è che anticipa di qualche giorno per cercare di catturare l’attenzione che poi, nella bailamme di mille eventi del Supersalone (il Salone del Mobile, quest’anno in edizione speciale, si chiama così) e del Fuorisalone, rischierebbe di perdersi.

Per ora è partita la prima fase: un crepitio di preview, di appuntamenti in showroom e in Fiera, di nuovi prodotti (ancora in gran parte top secret o sotto embargo fino ai primi di settembre), di allestimenti, di nuovi negozi, di incontri e dibattiti che faranno tornare a vivere Milano di quell’atmosfera pazzesca e inebriante, stancante e piena di corse da una parte all’altra della città, che tanto è mancata, anche per il giro d’affari pazzesco che genera in pochi giorni. In presenza, con accredito, con green pass (lo sappiamo), con tanti stranieri (speriamo di sì) finalmente tornano gli eventi e tutto quello che ne consegue. Ne torneremo a parlare in dettaglio, promesso.

Mentre il Supersalone alla Fiera di Rho _ curato dall’architetto Stefano Boeri e da un team di ottimi collaboratori _ non ha ancora svelato le sue carte, ci sono già in programma delle cose da non perdere assolutamente. E sono le mostre. Ce ne sono di bellissime che meritano attenzione, soprattutto alcune ormai arrivate a pochi giorni dalla scadenza. Mostre di maestri del design italiano, collezioni di oggetti che appartengono a tutti noi. Cominciamo allora a entrare nel mood della settimana più attesa, visto che l’ultimo Salone del Mobile c’è stato due anni fa _ e non serve ricordare perché _ presentando la storia di alcuni architetti e designer ancora attualissimi, nel pensiero e nel modo di progettare.

Primo appuntamento: la mostra di Vico Magistretti alla Triennale di Milano, il tempio del design mondiale, il Palazzo dell’Arte di Giovanni Muzio che dal 1933 consacra chi conta e chi (a meno di sentenze a posteriori) no.

Vico Magistretti (1920-2006) è stato un grande protagonista del design italiano nel mondo e questa mostra che inizialmente era pensata per il centenario della nascita, in collaborazione con la Fondazione che porta il suo nome, lo presenta a tutto tondo. Che vuol dire: design, soprattutto i pezzi per Cassina a cui fu legato in modo particolare, ma anche i progetti di architettura e l’omaggio di due grandi designer come Konstantin Grcic e Jasper Morrison.

Spiega Stefano Boeri, qui nel ruolo di presidente della Triennale: “Semplicità, eleganza e genio sono le tre grandi componenti nel DNA progettuale di Vico Magistretti, tra i principali artefici di quella storia straordinaria che, dal secondo dopoguerra, grazie al fecondo dialogo tra progettisti e imprenditori illuminati, ha proiettato il design italiano da Milano nel mondo intero”.

La mostra ha inoltre l’obiettivo di evidenziare l’apertura internazionale di Magistretti. Considerato come una delle figure più rappresentative della cultura progettuale milanese della seconda metà del Novecento, ebbe infatti stretti legami con l’estero – in particolare Inghilterra, Giappone e paesi nordici – che influenzarono molto il suo lavoro, lasciando a sua volta il segno in tali contesti. In mostra sono anche presenti le testimonianze – sotto forma di “omaggi a Vico” – dei designer Konstantin Grcic e Jasper Morrison, suoi allievi al Royal College of Art di Londra, il cui approccio al design è stato profondamente influenzato dall’incontro con Magistretti.

Tra i progetti di architettura più significativi di Magistretti vi sono a Milano la Chiesa di Santa Maria Nascente al QT8 (1947-55, con Mario Tedeschi), la Torre al Parco in via Revere (1953-56, con Franco Longoni) e il palazzo per uffici in corso Europa (1955-57). Come designer, Vico Magistretti ha lavorato con le più importanti aziende del settore, tra cui Cassina – alla quale è storicamente legato sin dal 1960 e per cui ha firmato numerosi progetti come ad esempio il divano Maralunga (1973) e la libreria Nuvola Rossa (1977) , Artemide, Campeggi, De Padova, Flou, Kartell e Oluce. La mostra di Vico Magistretti chiude il 12 settembre.

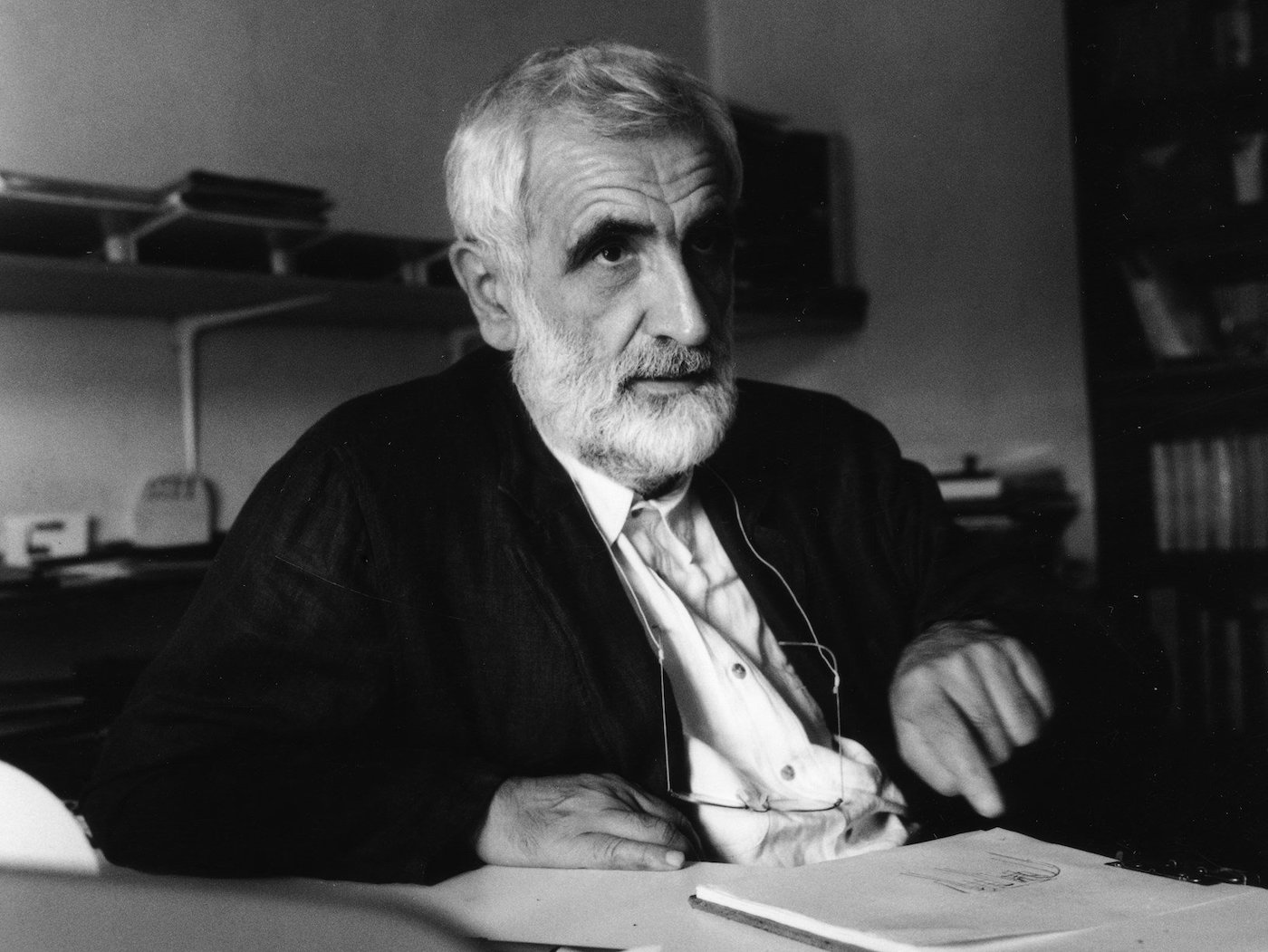

Secondo appuntamento imperdibile: la mostra di Enzo Mari (curata da Hans Ulrich Obrist con Francesca Giacomelli, chiude anche questa il 12 settembre). Un’occasione davvero speciale per ripercorrere o semplicemente conoscere meglio un grande irriducibile del design, portatore di un’idea coerente che ha saputo sviluppare attraversando momenti salienti della Storia d’Italia, dalle lotte del movimento studentesco al rapporto tra consumatore e azienda, tra valore del progetto e operai alla catena di montaggio. La mostra si è inaugurata il 17 ottobre del 2020. Due giorni dopo Enzo Mari ci ha lasciato e il giorno dopo è toccato a Lea Vergine, critica d’arte, sua compagna da una vita. Entrambi vittime del Coronavirus. Lui aveva 88 anni e lei 82, la loro storia d’amore finita a poche ore di distanza uno dall’altra ha fatto il giro del mondo.

La mostra è un doveroso omaggio e ha il valore di rileggere in senso critico il suo lavoro. La mostra presenta un corpus che raccoglie una selezione di circa 250 progetti di Mari – dalle Pitture degli anni Cinquanta alle Strutture degli anni Cinquanta e Sessanta (Arte programmata), dalla serie di contenitori Putrella(1958) ai multipli d’arte de La Serie della Natura(1961-1976), dai vasi delle Nuove proposte per la lavorazione del marmo Serie Paros e via via attraverso 60 anni di studi, disegni, prodotti. L’incredibile mole dell’archivio di Enzo Mari è stata donata dal CASVA (Centro di Alti Studi delle Arti Visive del Comune di Milano).

Stefano Boeri commenta così la mostra di Enzo Mari: “In una sua recente intervista Mari ha dichiarato la ferma volontà di donare l’intera collezione delle sue opere alla città di Milano, a condizione che per quarant’anni nessuno possa avere accesso al suo Archivio. Questo perché, secondo le sue più ottimistiche ipotesi, solo tra quarant’anni una nuova generazione, “non degradata come quella odierna”, potrà farne un uso consapevole e riprendere così in mano il significato profondo delle cose”.

Terzo appuntamento, ancora in Triennale, è con la Collezione permanente del Museo del Design, che dopo essere stato inaugurato nel 2019 viene ora riproposto in veste rinnovata e con un nuovo direttore, Marco Sammicheli. Che così spiega il suo progetto: “Una serie di interventi sulle pareti perimetrali racconterà la storia della Triennale, delle Esposizioni Internazionali e delle mostre in cui alcuni degli oggetti esposti sono stati presentati, come ad esempio la celebre Mostra dell’industrial design in occasione della X Triennale del 1954, con allestimento di Achille e Pier Giacomo Castiglioni.

Sono state realizzate nuove didascalie per tutti gli oggetti esposti, oltre a testi di inquadramento su periodi storici, mostre e momenti particolarmente significativi per la storia del design legati all’istituzione. Inoltre, è stato sviluppato un percorso rivolto a chi si avvicina per la prima volta al design, dai bambini ai pubblici più trasversali che, attraverso una selezione di parole chiave, racconterà alcuni aspetti della progettazione e del design”. E qui largo alle grandi e riconoscibilissime icone, dal recente acquisto della Fiat 500 D del 1960 di Dante Giacosa alla poltrona Lady di Marco Zanuso e via scorrendo: è la storia dell’Italia per oggetti.

La selezione dei pezzi del Museo del Design Italiano, ordinata dal 1946 al 1981 su una superficie di circa 1.300 mq nella Curva al piano terra del palazzo della Triennale, è organizzata secondo un arco temporale che rappresenta uno tra i più importanti per il design italiano: quello intercorso tra gli anni dell’immediato dopoguerra e del successivo miracolo economico fino ai primi anni ottanta, quando l’arrivo sulla scena di nuove correnti come Memphis diede avvio – in Italia e nel mondo – a una nuova era nella produzione del design.

Non è finita. La Triennale inaugura nei giorni della Milano Design Week due ulteriori mostre. La prima è dedicata alla storia del Salone del Mobile di Milano, ideata dal Museo del Design Italiano della Triennale: si terrà durante le giornate del design di settembre e sarà curata da Mario Piazza. Racconterà le produzioni culturali del Salone del Mobile in città che nel corso degli anni hanno comunicato il design al pubblico degli appassionati. Una mostra spettacolare che si svilupperà a partire dagli archivi di Triennale Milano e del Salone del Mobile.Milano.

Sempre a settembre, in occasione del Supersalone, Triennale Milano presenterà una mostra su Carlo Mollino (1905 – 1973) e sugli arredi provenienti da Casa Albonico, una residenza torinese per la quale Mollino lavorò nel 1944, che grazie a una straordinaria operazione di preservazione del patrimonio pubblico sono stati dati in comodato a Triennale dalla Direzione Regionale Musei della Lombardia. La mostra si terrà dal 3 settembre al 7 novembre 2021.

A Michael Anastassiades (Cipro, 1967), studio a Londra dal 1994, vincitore dell’ultimo Compasso d’Oro con la lampada “Arrangements” di Flos, viene dedicata la prima mostra personale in Italia dalla Fondazione ICA di Milano, che si apre l’8 settembre. Anastassiades, si legge, “esplora le nozioni contemporanee di cultura ed estetica attraverso una combinazione di discipline quali il design del prodotto, l’arredamento e il design ambientale, trascendendo spesso le distinzioni tra diversi ambiti della creatività”. La creazione della mostra, curata da Alberto Salvadori e sviluppata dallo studio di Anastassiades durante l’ultimo anno, è stata accompagnata dal desiderio di costruire un progetto dalla forte componente “hand-made” nella realizzazione dei lavori, coinvolgendo in prima persona l’artista e i suoi collaboratori. Bene augurante il titolo della mostra: “Cheerfully Optimistic About the Future”. Incrociando le dita, naturally.