La strada verso il design sostenibile è fatta di grandi innovazioni e di scelte che gli imprenditori devono fare. Di sguardi lunghi che portino alla scoperta e all’utilizzo di nuovi materiali di origine biologica, di incontri e di aperture. È fatta anche di no da dire, semplicemente perché non tutto è sostenibile. Del resto, lo sappiamo: l’epopea del design italiano è costellata di successivi tentativi, di materiali importati da altri campi, anche di errori che hanno portato poi al successo. Il tutto condito da un innato senso per la bellezza.

In questo percorso verso un New Normal sostenibile bisogna partire da una considerazione banale, la stessa che facciamo quando ci troviamo ad essere consumatori che entrano in un negozio e mettono mano al portafogli. In breve, per fare un esempio: dobbiamo ritenere che un divano in pelle, in tutte le sue infinite varianti, nei diversi modi di trattarla, rappresenti ancora in assoluto il top di gamma? O possiamo viceversa pensare che ci sia a una bio-pelle, quindi un prodotto di origine vegetale che non ci faccia rimpiangere la scelta? Un rivestimento nuovo che non sia un surrogato, che non venga percepito come povero da aziende che si posizionano nel segmento del lusso, che abbia caratteristiche di durabilità e anche una sua piacevolezza tattile. Insomma qualcosa che possa invece costituire un’alternativa aderente ai valori della sostenibilità che sempre più i consumatori inseguono.

Abbiamo fatto l’esempio della pelle ma ce ne potrebbero essere altri. Sono questi i ragionamenti che molti brand del design made in Italy stanno facendo e gli esiti li vedremo tra poche settimane durante la Milano Design Week, edizione in presenza di un evento da troppo tempo atteso. Il periodo che abbiamo vissuto ha di fatto accelerato le scelte di un design sostenibile. E le aziende hanno cominciato a guardare alle startup che hanno in mano perfezionato il know di materiali nuovi: è successo a San Servolo, l’isola della laguna veneziana che di recente ha ospitato VID, Venice Innovation Design, dove l’incontro di aziende e startup ha aperto a nuove possibilità di inedite collaborazione. E a questo punto è il caso di entrare nel merito dei nuovi prodotti.

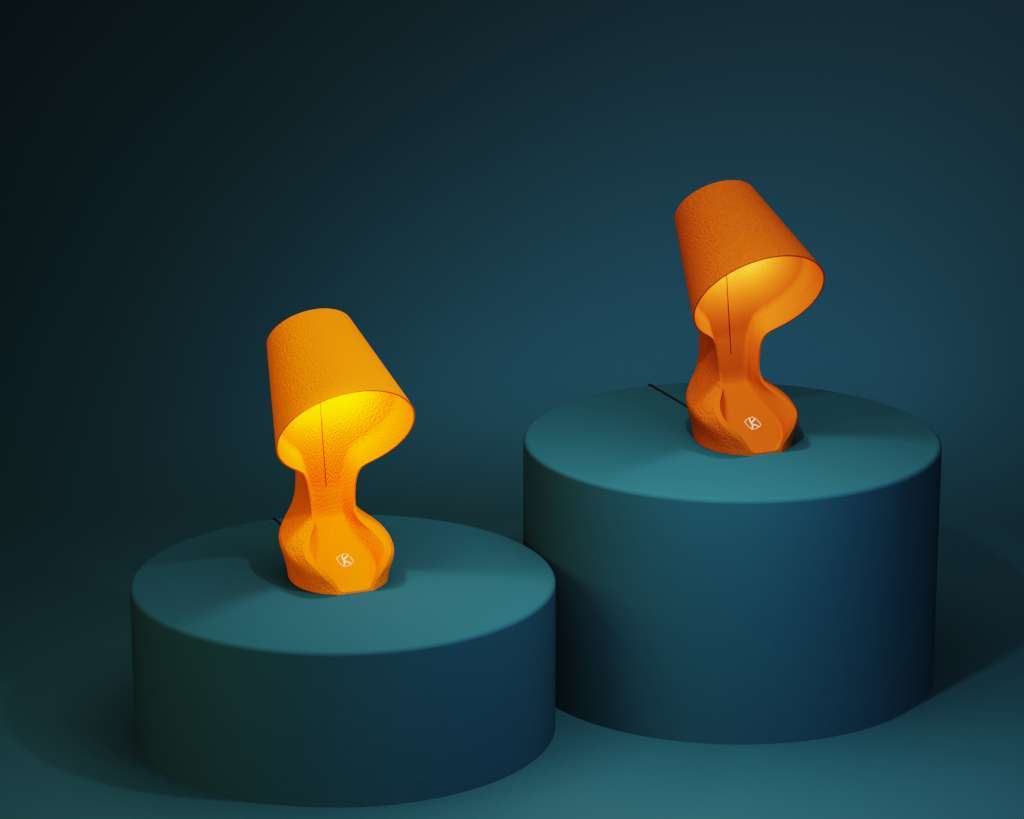

Partiamo da Krill Design, una startup milanese che ha un motto illuminante: “From Trash to Treasure”. Con la direzione artistica di Maurizio De Caro, loro recuperano gli scarti alimentari delle bucce d’arancia e dei fondi del caffè e li trasformano in oggetti di uso quotidiano. Un esempio? La lampada Ohmie, la prima in 3D, che inoltre accesa rilascia un piacevole profumo di agrumi: è ora su Kickstarter e a cinque giorni dalla chiusura dell’offerta ha ricevuto oltre 33mila euro di finanziamento crowfunding contro un’aspettativa iniziale di 3000. Un successo.

“Quello che riscontriamo è che le persone sono incuriosite e apprezzano i materiali innovativi – spiega Domiziana Illengo, direttore marketing di Krill Design -. Cercano di capire come è possibile che dalle bucce delle arance possa essere stato creato questo materiale, come questo poi si trasformi in un oggetto, qual è la sua durata e la sua consistenza. Così scopriamo che da alcuni giudizi magari poco informati e da una prima diffidenza poi si passa a un interesse più genuino e meno giudicante”. Bucce di arancia e fondi del caffè, polvere legata insieme senza leganti chimici, per costruire cose nuove. “Uno spunto positivo nella vita di tante persone dopo questo lungo periodo di lockdown”, conclude Illengo, che dà appuntamento alla Milano Design Week nel distretto delle Cinque Vie, dove Krill Design sarà presente. Intanto la startup ha ricevuto il premio di Confindustria come impresa Best Performer dell’Economia Circolare per i servizi alle aziende e ha vinto il Circularity Voucher di Horizon 2020.

Un altro prodotto incontrato che ha riscosso interesse a VID è Keep Life, ovvero un materiale naturale derivato dai gusci della frutta secca: noci, nocciole, pistacchi, arachidi, e in generale tutto quello che resta dalla lavorazione della frutta secca, viene tritato per realizzare nuovi oggetti d’uso pratico costituiti da un materiale che ricorda il legno, che non utilizza formaldeide o altre sostane nocive, e che invece sfrutta la lignina, sostanza contenuta nel legno.

“La materia è esperienza sensibile, si occupa dell’essenza e degli aspetti che riguardano la parte più autentica e fondamentale della realtà in cui viviamo”, spiega Pietro Petrillo, giovane a appassionato designer, che dalla provincia di Caserta ha portato a far conoscere questo materiale a tanti studi di designer affermati, e tra questi Matali Crasset, Marta Laudani, Studio Irvine, Giulio Iacchetti (per Danese), Sovrappensiero, Gumdesign. Keep Life è un materiale composito a natura lignea, plasmabile e auto-indurente, generato utilizzando i gusci con l’aggiunta di un legante privo di sostanze nocive, di cariche e riempitivi, di solventi e di formaldeide.

Dopo una prima fase di stagionatura del guscio, avviene una selezione e una prima analisi granulometrica degli inerti a cui segue l’essicazione del materiale con conseguente auto-indurimento all’interno di stampi, progettati su misura e realizzati mediante stampaggio 3D con filamenti naturali. L’intero processo di essicazione ha una durata che va dai 20 ai 30 giorni ed è effettuato in modo del tutto naturale. Nel 2017 il brevetto del magteriale, l’anno seguente è entrata la designer Ilaria Spagnuolo, infine l’avvio di collaborazioni con la Real Fabbrica di Capodimonte e la Cartiera Amatruda di Amalfi, per creare un network che parte dalle aziende agricole per arrivare al consumatore finale. “L’inizio di keep Life – comclude Petrillo – sta nella continuità di un guscio generato da un albero da frutto; il suo sano utilizzo sta nelle mani, nella mente e nel cuore di una comunità virtuosa”.

Terzo esempio è quello di Ricehouse, ovvero la casa di riso: non è il sequel in chiave green della nota serie tv ma con la sua specificità sta portando molta attenzione su questa startup della zona di Biella, sia per le proprietà del prodotto che utilizza le materie seconde derivanti dagli scarti della lavorazione del riso principalmente per l’architettura, sia per la difficoltà contingente di poter disporre di materiali tradizionali.

“La nostra partenza è stata la casa come edificio – spiega l’architetta Tiziana Monterisi, presidente di Ricehouse – dove la valorizzazione di tutti gli scarti di riso che abbiamo a disposizione in quantità veramente elevate ci hanno permesso di arrivare a costruire un edificio fatto di materiali 100% naturali, quindi molto sani e salutari per l’uomo, con un grande impatto positivo verso l’ambiente”.

Perché nella logica di Ricehouse, tutto quello che “resta sul campo” può realmente essere messo a sistema sviluppando soluzioni concrete per far diventare i sottoprodotti dell’agricoltura una risorsa e un giacimento di energia pulita. Da qui il reimpiego di lolla, paglia, pula che derivano dalla lavorazione del riso nel territorio di Biella dove l’azienda ha sede. E dall’architettura ora il passo successivo è entrare nel mondo del design dell’arredamento.

“Per noi è una seconda sfida perché i materiali che abbiamo a disposizione, ovviamente miscelati con altri leganti e con altre ricette, arrivano a produrre proprio oggetti di design – continua Moterisi. Ci siamo in parte già arrivati, sviluppando una miscela che stampa oggetti in 3D per produrre accessori, dal vaso allo sgabello, al tavolo, ma stiamo studiando come arrivare a tutto quel mondo del design e che va a completare internamente l’edificio mantenendo altissima l’etica verso l’ambiente”.

FOTO 10: Il team di Ricehouse capitatanato dall’architetta Tiziana Monterisi (con i rotoli in mano)