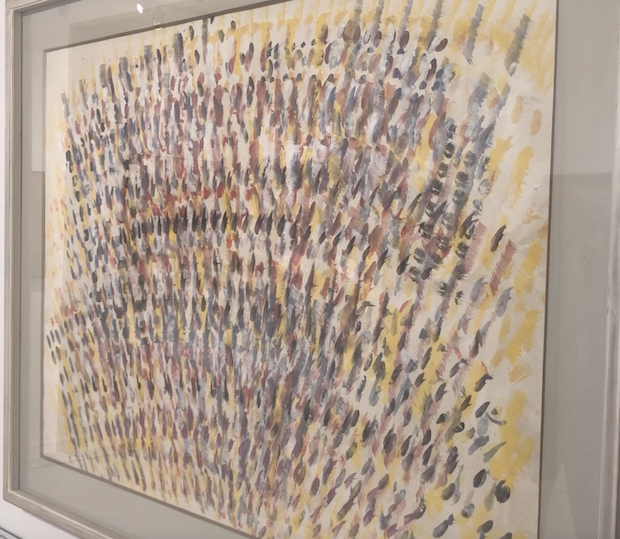

Un taglio nella tela, spesso verticale, oppure un piccolo buco, a rompere la finzione che per secoli aveva retto la convenzione pittorica e a far sfumare il confine tra pittura e scultura, bidimensionale e tridimensionale. Lucio Fontana è questo, e tanto altro. Lo si capisce se, in questi giorni e fino al prossimo 6 marzo, si visita la mostra a lui dedicata all’Istituto Italiano di Cultura di New York, Spacial Exploration, che si allaccia a quella del Met Breuer. Una esposizione, quella dell’Istituto diretto da Giorgio Van Straten, che mira a immergere l’opera del grande artista italo-argentino nel contesto di coloro che contribuirono a quel tipo di ricerca artistica e ne raccolsero in eredità le intuizioni spaziali, nell’ambito dello Spazialismo e del Nuclearismo e poi delle Avanguardie degli anni ’60. Tale evento, dunque, completa quello del grande museo newyorkese e riassume visivamente, nelle preziose tele esposte, il manifesto programmatico di Fontana che più rappresenta il significato della sua produzione: “Io buco, passa l’infinito di lì, passa la luce, non c’è bisogno di dipingere. Tutti han creduto che io volessi distruggere: ma non è vero, io ho costruito, non distrutto, è lì la cosa”. Ne abbiamo parlato con il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Giorgio Van Straten.

Direttore, ci presenti questa iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di New York.

“Questa mostra nasce da un rapporto tra l’Istituto e Intesa San Paolo, la più grande banca italiana, che dispone, tra l’altro, di un’enorme collezione d’arte. Penso si tratti, addirittura, di una delle cinque più grandi collezioni in Europa. A Milano mi era capitato di vedere una bella mostra da loro organizzata, chiamata “New York New York”: nome che è stato per me un invito a portare qui almeno una parte di quella esibizione. Quindi, con l’andare avanti del progetto, Banca Intesa mi ha segnalato che avrebbero fatto due prestiti importanti alla mostra che Met Breuer stava preparando su Lucio Fontana. Valeva insomma la pena, come accaduto in altre occasioni, collegarsi con un omaggio così importante di un museo americano su un artista italiano”.

Che cosa distingue questa mostra da quella del Met Breuer?

“Dal nostro punto di vista, si tratta di un completamento di quella del Met, che è monografica. Qui, abbiamo quattro opere di Lucio Fontana su un totale di ventitré, perché abbiamo voluto contestualizzare quell’autore tanto importante. Fontana è grande anche perché apre strade nuove nel mondo dell’arte. Non a caso, la nostra mostra si organizza in due stanze: nella prima è immerso nel contesto degli anni Cinquanta, nella seconda è con le avanguardie degli anni Sessanta – artisti che avevano 30 anni in meno di lui –. Questo è secondo me molto interessante perché si capisce quanto innovativo sia stato il suo lavoro”.

Quello che fa l’Istituto di Cultura, in questo e in altri casi, è insomma connettersi a grandi eventi artistici di importanti istituzioni newyorkesi, per ampliare la prospettiva.

“Esatto. Ovviamente, tenuto conto delle nostre dimensioni, è fondamentale interagire con istituzioni americane perché questo moltiplica l’effetto dei nostri interventi: lo abbiamo fatto in passato con Frick Collection, con Magazzino Italian Art, con Italian Academy e altre istituzioni. Credo sia fondamentale non solo che noi presentiamo il patrimonio italiano, ma che lavoriamo il più possibile affinché ci siano altre istituzioni, anche più radicate nel mondo della cultura americana, che parlino di quella italiana. Questo è uno degli assi portanti che abbiamo cercato di seguire in questi anni”.

E come vengono accolte queste iniziative dal pubblico americano? Come cambia l’interesse dei newyorkesi per quello che la cultura e l’arte italiana possono offrire?

“Di base, da parte degli americani c’è un grandissimo amore per l’Italia e in particolare per la sua cultura. Il problema è che resiste un’idea di cultura italiana un po’ stereotipata. Ovviamente, si conosce quella, altisonante, del passato, la grande pittura – Raffaello, Michelangelo, Caravaggio –, la grande poesia – Dante –, in alcuni settori anche qualcosa di più recente – come nel cinema, “La Dolce Vita” –. Poi, però, c’è una scarsa conoscenza della cultura italiana contemporanea, in senso anche abbastanza dilatato. Su questo, secondo me, bisogna lavorare. Io ho cercato di farlo, perché evidentemente il nostro non è un Paese morto. C’è un Paese, anzi, che ancora oggi produce cultura, tanto che qui ci sono molti italiani che lo fanno ogni giorno, e che sono stati accolti proprio sulla base di questo. Quindi, una parte del mio lavoro consiste nel far vedere quanti italiani viventi, che sono stati riconosciuti e che esprimono un’arte connessa con la nostra tradizione e con le nostre radici, sono qui e producono cultura. Su questo, penso, c’è ancora da lavorare”.

Come è messa invece la cultura italiana del Novecento?

“C’è crescente attenzione, mentre prima era poco nota. Negli ultimi anni, ad esempio, è cresciuta enormemente la considerazione per la nostra arte povera dal punto di vista culturale e del mercato americano. Mostre come quella di oggi di Fontana, o come è stata quella di Burri al Guggenheim, sono un segnale di maggiore riguardo. Nel nostro lavoro abbiamo cercato di far arrivare questa attenzione fino ai giovani artisti di oggi”.

Parlando della mostra di Fontana, secondo lei come si abbatte il muro di scetticismo che c’è in certi spettatori nei confronti di opere d’arte contemporanea, e che fa loro pensare: “Questo taglio nella tela avrei potuto farlo anch’io”?

“Intanto, fare un taglio in un certo modo nella tela è meno banale di quanto pensiamo. Si riconosce sempre l’idea all’artista, ed è l’elemento principale, però anche metterla in pratica in un certo modo non è così scontato. A parte questo, non stiamo certo parlando delle centinaia di migliaia di visitatori che possono andare a vedere una mostra di Caravaggio, che pure per molti secoli è stato largamente ignorato. Ma a differenza della musica, che su questo ha più difficoltà, l’arte è sempre più accettata anche nelle sue forme di espressione di avanguardia da un pubblico vasto. I problemi via via si vanno riducendo: molto spesso, l’arte del Novecento e contemporanea richiedono un maggiore sforzo allo spettatore perché non è sufficiente accostarsi alle opere d’arte sulla base del gradimento estetico. Nel caso di Fontana, le opere hanno un impatto molto forte anche esteticamente, ma per molti altri artisti non è così: nell’arte concettuale, ad esempio, bisogna tenere conto di che cosa l’artista voleva significare. Penso inoltre che sia utile essere in grado di spiegare, anche se, quando si spiega troppo, una parte dell’arte va persa. L’espressione artistica è tale perché è capace di comunicare anche attraverso una dimensione emotiva, e non esclusivamente razionale. È evidente che si sta parlando di numeri diversi da altre forme d’arte, ma che via via sono comunque cifre più incoraggianti: del resto, tra i musei più visitato di questa città ci sono il MOMA, dedicato all’arte moderna e contemporanea, e il Whitney, dedicato all’arte americana contemporanea. Non siamo più ai tempi delle provocazioni e degli spettatori che urlavano contro le tele”.

L’opera di Fontana è stata erroneamente interpretata come un “distruggere”, distruggere anche la tradizione artistica del passato. Lui ha sempre ribattuto che invece si trattava di un operoso “costruire”. Nella produzione dell’artista e di chi ha seguito le sue orme, vede una rottura netta con la tradizione, oppure una evoluzione?

“Penso ci sia una evoluzione, ma come sempre succede nella storia dell’arte anche accompagnata da cesure nel caso di movimenti che hanno una volontà più distruttiva rispetto al passato, come può essere il futurismo. Questo elemento di rottura viene però poi riassorbito e diventa parte della tradizione. In particolare, in Fontana io vedo una ricerca estetica che in qualche modo si radica in un processo di lungo periodo. Non lo vedo come un distruttore, ma come uno dei primi che ha voluto andare oltre le due dimensioni. Una tela è piatta, la prospettiva è fittizia: lui si è chiesto se si potevano sorpassare questi limiti. Io penso che forare una tela, tagliarla, rompere la separazione netta tra pittura e scultura sia un elemento costruttivo, non distruttivo. Non a caso, questa mostra si chiama “Esplorazioni Spaziali”. Nelle sue opere, c’è proprio questa idea di conquistare una terza dimensione, anche nel lavoro pittorico. In questo senso è un tentativo di andare avanti e allargare il campo”.

I giovani di oggi e l’arte: che ne pensa, è un rapporto prolifico o difficile?

“L’arte è uno dei settori a cui i giovani dimostrano più attenzione e disponibilità, sicuramente più che gli adulti, nel confrontarsi con qualcosa di nuovo, non scontato. Ci sono settori, come la musica colta, molto più in difficoltà nel rapporto con un pubblico giovane. L’arte è invece una di quelle forme di espressione che mostrano ancora grandissima vitalità. Quando noi dell’Istituto di Cultura organizziamo inaugurazioni di arte contemporanea o di giovani artisti, l’età media dei partecipanti è spesso molto più bassa che nel caso di altre iniziative. L’arte resta uno dei grandi linguaggi della contemporaneità. Oggi, peraltro, sfrutta strumenti tecnologici a cui i più giovani sono particolarmente avvezzi: basti pensare a David Hockney, che ha recentemente esposto al Met e le cui ultime opere sono state fatte con l’iPad”.