Resta ancora una decina di giorni per vedere Walker Evans a Reggio Emilia, dove il festival Fotografia Europea quest’anno ha dedicato al grande maestro due rassegne preziose ospitate a Palazzo Magnani: Walker Evans. Italia e Walker Evans. Anonymous.

La prima è una mostra specificamente realizzata per Reggio Emilia, che mette in luce la decisiva influenza esercitata da Evans nel secondo dopoguerra sulla formazione di numerosi fotografi italiani, come Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Olivo Barbieri, Guido Guidi. Immagini di Evans, provenienti da collezioni e archivi italiani, pubblici e privatissimi, sono esposte accanto a scatti dei più giovani fotografi italiani in cui si ritrovano tracce di affinità tematiche e formali con la sua produzione. Sono accostamenti di grande interesse, che chiariscono bene alcuni percorsi nella storia della fotografia italiana.

Con Walker Evans. Anonymous si ha l’occasione di entrare in un territorio generalmente poco esplorato, al di fuori della cerchia degli esperti, della produzione del grande fotografo americano, unanimemente celebrato soprattutto per la sua serie Many are Called, ritratti di passeggeri della metropolitana di New York inconsapevolmente immortalati tra 1938 e 1941 con una Contax 35 millimetri tenuta nascosta sotto il cappotto, con l’obbiettivo che faceva capolino tra un bottone e l’altro.

La mostra, che approda a Palazzo Magnani dopo le tappe di Arles e Bruxelles, consente di indagare approfonditamente il lavoro fotogiornalistico di Evans per i grandi magazine illustrati, presentando riviste originali, stampe d’epoca e vari documenti, insieme a più di cento fotografie (tra cui alcune della serie della metropolitana newyorchese e a immagini tarde). Dal 1929 Evans infatti inizia a lavorare non solo come fotografo, ma come writer e photo-editor per numerose testate. In particolare, è special photographic editor per Fortune dal 1945 al 1965. In questa veste complessa, Evans aveva la responsabilità di scegliere i temi, concepire i servizi, scattare le foto, scrivere i testi, impaginare curando la grafica in ogni dettaglio. Su questa rivista pubblica oltre quattrocento fotografie in quarantacinque reportage, tra il 1934 e il 1965.

Quando nel novembre 1946 appare Labour Anoymous su Fortune, Evans è un fotografo a cui nel 1938, all’età di 35 anni, il Moma aveva già dedicato una retrospettiva (il cui catalogo è tuttora considerato una pietra miliare) e che ha alle spalle l’esperienza fondamentale dell’incarico, durante il New Deal, da “information specialist” per la Resettlement Administration (poi denominata FSA, Farm Security Administration), un’agenzia del Department of Agriculture, per la quale, insieme a fotografi come Dorothea Lange e Russell Lee, aveva il compito di documentare la vita delle comunità rurali durante la Grande depressione. O meglio, nelle intenzioni del committente statale, di documentare i miglioramenti e progressi dovuti agli interventi del governo federale. Per Evans è una straordinaria occasione di volgere lo sguardo alle moltitudini senza nome e indagare le vite di chi resiste e lotta ogni giorno nelle difficoltà anche più aspre, delineando una sorta di ritratto collettivo del popolo americano (Evans parlerà poi di “fisionomia di una nazione”). Un lavoro che continuerà magnificamente in Let Us Now Praise Famous Men, volume di 500 pagine pubblicato nel 1941, realizzato con lo scrittore James Agee, dedicato a tre famiglie di mezzadri dell’Alabama negli stessi terribili anni. Ne viene fuori un cantico dell’uomo comune, intriso di rispetto e partecipazione, osservato dalla giusta distanza, senza distacco, né invadenza.

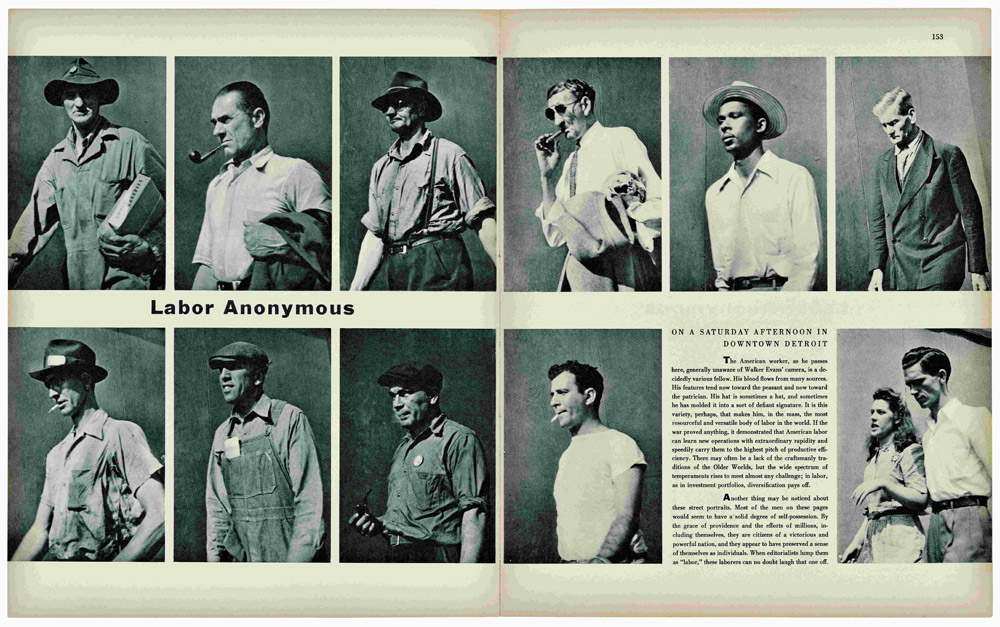

Una selezione della serie Labour Anoymous (una ventina di immagini su circa cinquanta) viene pubblicata da Fortune introdotta dal sottotiolo On a Saturday Afternoon in Downtown Detroit: appostatosi in un punto di forte passaggio un sabato pomeriggio a Detroit, Evans ritrae gli ignari passanti, lavoratori che sorprende per strada in un momento di solitudine e concentrazione in se stessi, cogliendo, grazie a un approccio al contempo documentario e lirico, l’identità di ciascuno, paradossalmente restituendo loro, con il riconoscimento della dignità di ogni singola vita, l’unicità di ciascuno dei loro nomi, che siamo destinati a ignorare. Ne emerge un potente sentimento di rispetto per l’impegno e la fatica e la forza di ogni essere umano che si assume la responsabilità della propria esistenza, nell’anonimato e spesso senza alcun riconoscimento. Emerge anche la coscienza del valore del lavoro per il singolo e per la collettività, che si regge sugli sforzi combinati di tutti: ognuno fa la propria parte. Un valore confermato, nel modo più straziante, dalla rappresentazione della miseria prima di tutto morale della disoccupazione, in scatti del tutto scevri da qualunque cedimento patetico o consolatorio esposti accanto alla serie dei lavoratori.

In tutto ciò, nella profonda americanità del lavoro di Evans, non è peraltro difficile scorgere anche le radici di una matrice europea: l’artista era intriso in particolare della grande cultura francese della seconda metà dell’Ottocento, aveva vissuto e studiato in Francia negli anni Venti, quando progettava di diventare scrittore. Conosceva molto bene la pittura francese, era sensibilissimo alla lezione di Daumier, con il quale non è affatto arduo scorgere le affinità elettive (basti pensare ai suoi ritratti di gente comune sui mezzi pubblici di trasporto come omnibus e treni). Evans inoltre apprezzava molto le opere di Flaubert e Baudelaire, quest’ultimo un pensatore decisivo per quanto riguarda la riflessione sulla modernità, che ha esercitato un influsso difficilmente misurabile su generazioni di artisti, a partire da Manet e dalla cerchia allargata degli impressionisti. In particolare, con le sue riflessioni in Il pittore della vita moderna, Baudelaire rivendicava la necessità di girovagare per le strade e osservare la vita moderna – il presente vissuto da persone di ogni tipo, ceto e condizione – e di fissarla in immagini, per realizzare l’equivalente visuale della commedia umana balzachiana.