È la strada che porta “dal fiume al mare”, dalle acque del Po a quelle dell’Adriatico, unendo Piacenza a Rimini: la Via Emilia, che attraversa il paesaggio orizzontale, pervaso di una speciale dolcezza priva di asperità e spigoli, fertile e brumoso, della Pianura Padana. Strada romana, via militare fatta costruire dal console Marco Emilio Lepido a partire dal 189 a.C., è luogo di memoria storica e di sviluppo, inciso nel territorio. Da qui parte, letteralmente e simbolicamente, la XI edizione del festival Fotografia Europea di Reggio Emilia (in corso dal 6 maggio al 10 luglio, in più sedi della città e della sua regione).

Organizzata dal Comune di Reggio Emilia, la rassegna curata da Diane Dufour, Elio Grazioli e Walter Guadagnini quest’anno è intitolata La via Emilia. Strade, viaggi, confini. La scelta del tema è anche un omaggio per così dire “attivo” alla memorabile mostra Esplorazioni sulla Via Emilia. Vedute nel paesaggio del 1986, curata dal grande fotografo Luigi Ghirri, in cui con gli strumenti plurimi di fotografia, letteratura, cinema, urbanistica, ricerca ambientale, musica (il lavoro di Lucio Dalla) si cercava di esplorare la via Emilia e il suo territorio sottoposti alle fondamentali trasformazioni della modernità – industrializzazione e urbanizzazione – anche sotto l’ascendente della Highway 61 di Bob Dylan. Emilia Romagna e Stati Uniti, Emilia Romagna come spicchio particolarissimo eppure metafora del vasto mondo: binomi destinati a radicarsi e tornare nella riflessione sulla regione. Gli Stati Uniti sono splendidamente presenti a Reggio Emilia con due preziose mostre del gigante della fotografia americana Walker Evans.

La grande, e amata, arteria viene indagata trent’anni dopo con il suo paesaggio, da un lato nella sua specificità, e dall’altro come spunto per una riflessione generale sul tema della strada e dei confini: questione di acuta attualità in questi anni segnati da migrazioni che, in seguito a crisi e conflitti, stanno sempre più assumendo caratteristiche epocali da esodo biblico e che i governi faticano a comprendere e gestire. Tante contraddizioni del nostro presente sono ineludibilmente rivelate proprio dal fenomeno delle migrazioni di massa.

Fotografia Europea coniuga in tal modo locale e globale, unificati dal fil rouge del viaggio lungo diverse rotte, in una continua tensione tra l’identico e il diverso, il noto e l’ignoto. E così facendo si indagano anche le forme rappresentative, i linguaggi con cui ci si esprime tre decenni dopo (fortemente condizionati tra l’altro dall’impatto delle tecnologie digitali).

Il festival è ricchissimo, solo a Reggio Emilia offre quindici mostre (di dimensioni diverse, alcune “multiple”) su otto sedi, tra le quali ci si sposta agevolmente a piedi. Fuori città la kermesse continua in collaborazione con istituzioni come la Fondazione Mast (Manifattura di Arte, Sperimentazione e Tecnologia) di Bologna, il Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma (CSAC, creatura di Arturo Carlo Quintavalle, studioso decisivo in questo ambito) e Linea di Confine (Rubiera), a cui si aggiungono conferenze, spettacoli, incontri, visite guidate.

In tale felice abbondanza dell’offerta, impossibile dire una parola su tutto, ma si può provare a dare alcune indicazioni.

Metafisica della Via Emilia

Partendo dai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, che possiamo considerare il cuore del festival, dal momento che qui viene riproposta una selezione delle opere (di Luigi Ghirri, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Giuseppe Chiaramonte, Vittore Fossati, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Klaus Kinold, Claude Nori, Cuchi White, Manfred Willmann, Nino Criscenti) esposte alla mostra del 1986, insieme a vari materiali storici, dal catalogo ai provini a contatto, e, accanto all’omaggio storico, c’è il confronto con il presente di 2016. Nuove esplorazioni, affidata a sette autori contemporanei: Alain Bublex, Stefano Graziani, Antonio Rovaldi, Sebastian Stumpf, Davide Tranchina, Paolo Ventura, Lorenzo Vitturi. Questa nuova generazione di artisti racconta la strada statale SS 9 Via Emilia, che oggi collega Milano a Rimini: le sue geometrie metafisiche (non è un caso che De Chirico “inventi” la pittura metafisica a Ferrara, durante la Prima guerra mondiale, appartato in un silenzio lontano dal fronte), il predominio della linea orizzontale, i paesaggi suburbani tra capannoni, traffico automobilistico e attività agricole in dismissione, le persistenti tracce di umanità, i lasciti di industrializzazione e consumismo. Rovaldi con Mo’dinna Mo’dinna (I wanna go back home) espone l’interessantissimo dialogo a distanza tra Emilia Romagna e Modena, piccola cittadina del West americano nata a fine Ottocento lungo la Pacific Railroad, nel deserto tra Utah e Nevada, oggi quasi una ghost town.

Ma ai Chiostri di san Pietro c’è anche molto altro. Storicamente, da sempre, fotografia e viaggio sono strumenti complementari di conoscenza. La fotografia ha avuto un ruolo decisivo nelle esplorazioni geografiche e nel modellare l’immaginario collettivo dei luoghi: a questo ambito è dedicata la mostra di libri fotografici Più di così non possiamo avvicinarci.

Viaggi e migrazioni

I due poli del festival, legati dal fil rouge della riflessione sul viaggio, i confini e gli itinerari di conoscenza, sono l’Emilia e il globo. E la rassegna Exile – Magnum Photos, che propone immagini realizzate in diversi momenti storici da ventiquattro fotografi – tra cui Werner Bischof, Robert Capa, Stuart Franklin, Paolo Pellegrin, Abbas, Chris Steele-Perkins, Philip Jones Griffiths, Leonard Freed della illustre Agenzia Magnum (fondata nel 1947 da un gruppo di fotografi tra cui Capa e Cartier-Bresson) è un grande, straordinario reportage collettivo dedicato agli spostamenti dei migranti in fuga da conflitti e miseria, alla ricerca di un rifugio e di un futuro possibile. Qui l’allestimento è molto particolare: le fotografie infatti sono montate su spessi pannelli di compensato di varie dimensioni, che riportano la didascalia sul retro, cosicché lo spettatore è indotto a prendere in mano la singola immagine per poterne leggere autore e titolo. I formati talvolta troppo piccoli penalizzano alcune opere, ma questa modalità di fruizione certamente spezza la solita gerarchia di ruolo e costringe il riguardante a farsi in un certo senso carico della realtà che tiene tra le mani, passando da una pratica contemplativa a una dimensione attiva di coinvolgimento.

A Palazzo da Mosto, felicemente restaurato e restituito alla collettività, si insiste su questi temi, con Dalla via Emilia al mondo. Si tratta di nove mostre personali di autori di diverse nazionalità, tra cui spiccano alcune proposte. Il libanese Ziad Antar con la sua serie Cactus riflette su confini e barriere come strumento di esclusione e oppressione, mentre in Intensive posa lo sguardo sulla sua Beirut sfocata, inconoscibile e sfuggente. Paola De Pietri con Questa pianura si concentra su alberi e case coloniche disabitate, in immagini in bianco e nero di grande formato e dal forte impatto pittorico.

Gulnara Kasmalieva & Muratbek Djumaliev presentano un lavoro di grande interesse, A New Silk Road: Algorithm of Survival and Hope, che documenta la trasformazione dello stile di vita dei kirghisi, tra Kirghizistan e Cina, negli ultimi anni. Un tempo nomadi, poi seminomadi, ora necessariamente inseriti nel sistema dell’economia globale, si muovono sull’antica Via della Seta trasportando ferraglie.

Segni di umanità

Con Kent Klich e il suo progetto Black Friday ci si sposta a Gaza. Venerdì 1 agosto 2014 (e i giorni seguenti) l’intervento delle Forze di difesa israeliane uccide più di 130 persone, soprattutto civili, lungo le strade di Rafah. Klich ha fotografato quel paesaggio, la sabbia e l’asfalto delle strade, i segni dei combattimenti, i crateri delle esplosioni. Queste fotografie sono adagiate a terra, non sono poste di fronte allo spettatore, bisogna camminare accanto e tra l’una e l’altra, progressivamente maturando la sensazione di esserci invece sopra e dentro, mentre vengono proiettati i volti delle vittime davanti a noi: anche qui, come alla mostra della Magnum, si spezza la tradizionale barriera della fruizione, che vira verso l’immedesimazione.

Michael Najjar in Outer space si occupa invece dell’ultima frontiera del viaggio, lo spazio. Il fotografo sarà presto, in quanto astronauta della Virgin Galactic di Richard Branson, imbarcato sulla Space ShipTwo: il primo artista nello spazio.

Paolo Pellegrin – recentemente insignito dell’Immersive Storytelling Prize dal World Press Photo per il suo progetto Desperate Crossing, realizzato per The New York Times Magazine – oltre a essere presente alla mostra della Magnum, espone a Palazzo da Mosto Another Country, frutto di parecchie settimane di permanenza lungo il confine messicano nel sud-ovest degli Stati Uniti, nel 2010, a stretto contatto con polizia, criminali catturati, immigrati legali e illegali, riuscendo a documentare le tensioni razziali, le difficoltà economiche, l’oppressione del controllo continuo e peraltro l’umanità che pervadono questa striscia tra un paese e l’altro.

Bettina Lockemann in From the Periphery indaga a Braunschweig la trasformazione delle periferie tedesche, a causa della diffusione dell’automobile a partire dagli anni Trenta, mentre Katja Stuke & Oliver Sieber in You and Me seguono il percorso di una profuga bosniaca, e il collettivo finlandese Maanantai rivisita il genere del road trip.

Il discorso continua ai Chiostri di San Domenico, con Françoise Beauguion, che In the country nowhere – Migrations to Europe, si concentra su quella soglia tra una vita e un’altra, tra un’identità definita e un’altra ancora da costruire, abitata dai migranti che cercano di entrare clandestinamente in Europa attraverso Grecia, Italia e Spagna. Una sorta di non-luogo.

Seguiamo poi Ikuru Kuwajimanel suo viaggio in auto in Tagikistan, lungo il confine afgano, nelle montagne del Pamir: idea e realtà della lontananza, in immagini di un bianco e nero lattiginoso (Trail). In Wanderlust Cyrus Mahboubian e Sophie Culiere espongono immagini rarefatte che, in modi diversi, alludono al passaggio dell’uomo attraverso il tempo e alla fuggevolezza del tutto.

Italia quotidiana

Si torna in Italia con Filippo Minelli, che in Padania Classics cerca di identificare i tratti architettonici distintivi della “megalopoli padana” contemporanea, e con Luca Santese e Pasquale Bove (immagini di Bove, fotocronista), i quali con grande efficacia in Italy&Italy tracciano un atlante dell’italianità in una delle sue più peculiari declinazioni, a cavallo tra cultura popolare e di massa: la vita quotidiana e soprattutto la vita notturna, a Rimini dal 1985 al 1999, tra divertimento, eccessi, libertà sessuale sfrenata.

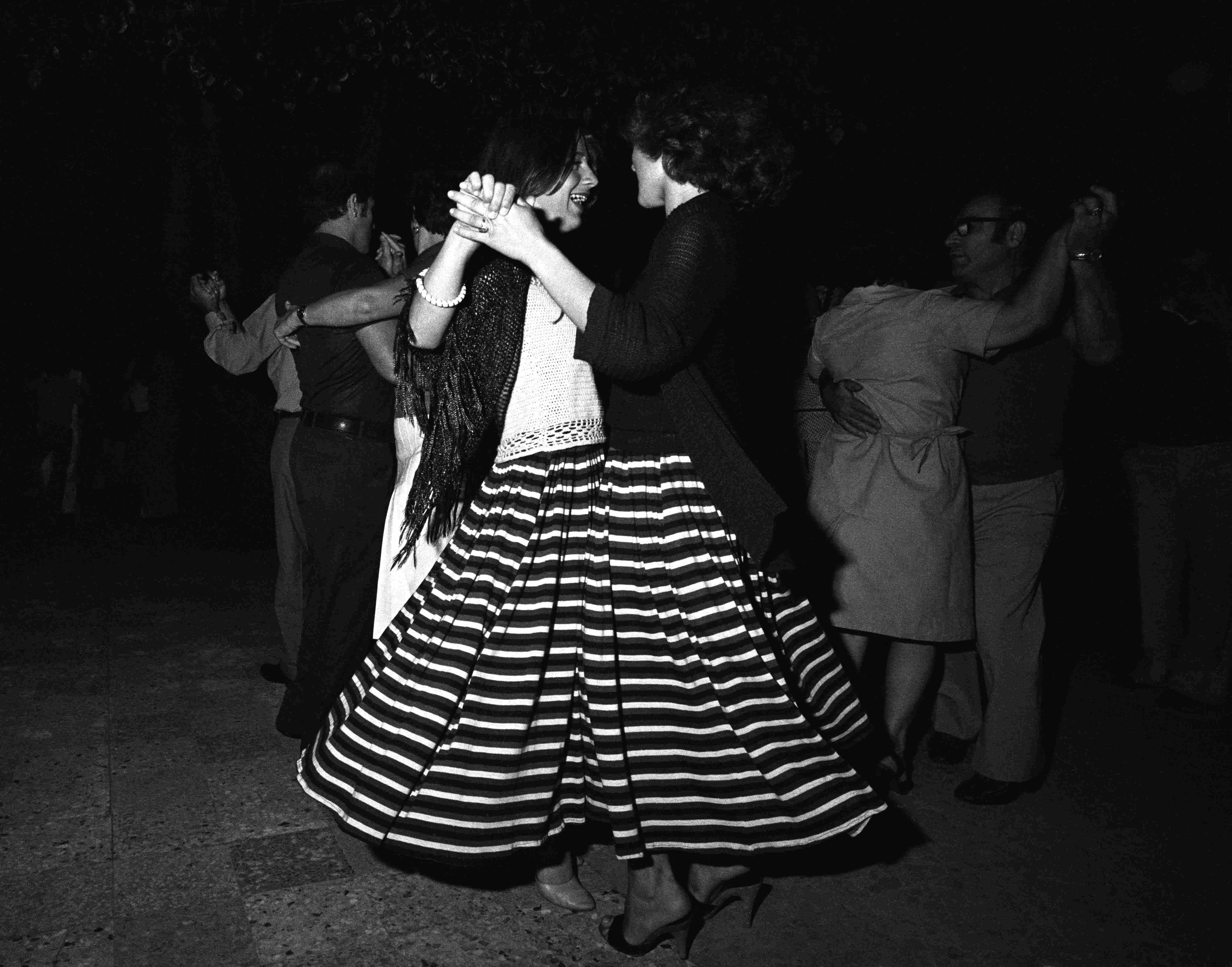

Si salda perfettamente a questa raccolta la mostra Disco Emilia – Viaggio nella terra delle discoteche, ospitata allo Spazio Gerra. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, in Emilia Romagna è sorto un vero e proprio distretto del divertimento, con decine di locali da ballo nel raggio di cento chilometri – “una grande città della notte”, come Pier Vittorio Tondelli definiva la Via Emilia a metà anni ’80: nel 1978 Basilico osserva la prima fase di questo fenomeno nella sua serie in bianco e nero Dancing in Emilia, davvero notevole. Accanto a Basilico alcune immagini più recenti di Andrea Amadasi, Hyena, Arianna Lerussi, Antonio La Grotta.

Meno incisivi, forse anche in quanto completamente disallineati, i contributi di Fabio Boni e di un grande nome come Paolo Gioli al Palazzo dei Musei. Ancora viaggi alla Galleria Parmeggiani, dove Giuliano Ferrari mostra il suo Grand Tour. Viaggio nel tempo dell’iPhoneography realizzato con l’Iphone e Saverio Cantoni racconta la zona demilitarizzata tra le due Coree in Columnae Herculis: architetture di confine e strategie urbanistiche militarizzate.A Palazzo Casotti la collettiva Sideways riunisce i sette fotografi under 35 selezionati attraverso il concorso Giovane Fotografia Italiana.

Un americano in Emilia

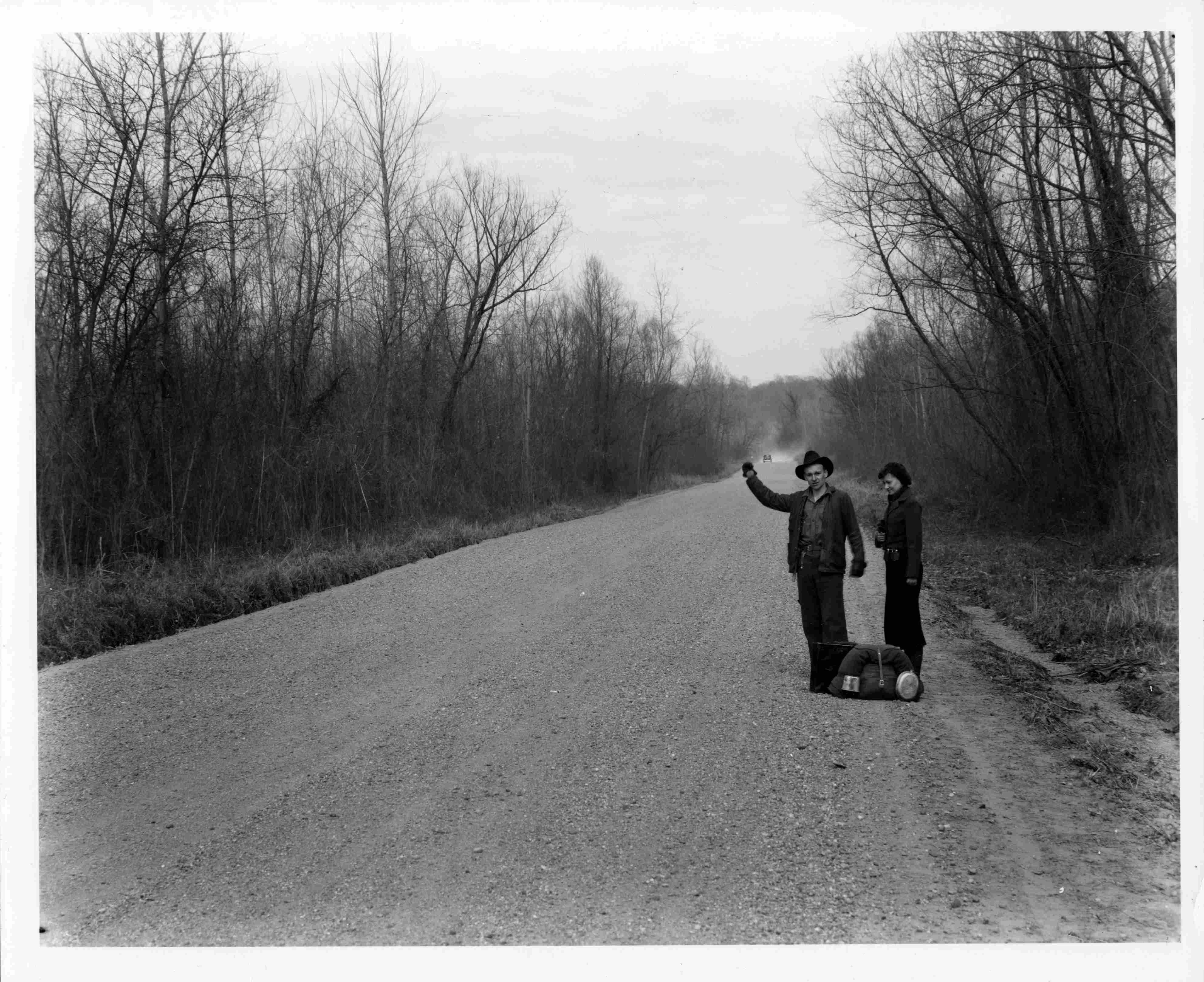

Con grandissimo rilievo, Fotografia Europea dedica al grande Walker Evans tutto Palazzo Magnani, con due rassegne davvero rare. Del fotografo americano, notissimo soprattutto per i ritratti di ignari passeggeri della metropolitana di New York (serie pubblicata con il titolo Many are Called), scattati tra 1938 e 1941 con una Contax 35 millimetri nascosta sotto il cappotto, viene esposta a Reggio Emilia una parte molto meno nota della sua produzione, studiata solo di recente: il suo lavoro fotogiornalistico per i grandi magazine illustrati. A partire dal 1929, Evans infatti ha lavorato per numerose testate non solo, per così dire, come fornitore di immagini, ma seguendo tutto l’iter della pubblicazione dei fotoreportage, dall’inizio alla fine: scegliendo i temi, scrivendo i testi, selezionando le foto e curando impaginazione e grafica, in un modo del tutto inconsueto per l’epoca.

La mostra Walker Evans. Anonymous (che arriva in Italia dopo Arles e Bruxelles) presenta riviste originali, stampe d’epoca, documenti vari e oltre cento fotografie, tra cui alcuni scatti della serie della metropolitana newyorchese.

In una sorta di controcanto al culto delle celebrities tipico dello star system americano, al culto dell’eccezionalità, Evans ha rivolto lo sguardo alle folle di anonimi passanti, di lavoratori, persone impegnate quotidianamente nella lotta per la propria vita, con un’attenzione specifica per ciascun individuo, di cui è riuscito sempre a far emergere la dignità di essere umano. Un approccio documentario e lirico al contempo. In particolare, spicca in questa esposizione la serie (strepitosa) Labour Anonimous, realizzata a Detroit un sabato pomeriggio del novembre 1947 per Fortune, appostandosi in un punto di forte passaggio. Ne emerge un’attenzione partecipe alle esistenze di tutti, un sentimento che è difficile definire altrimenti che come rispetto e amore per la vita in tutti i suoi aspetti, vita nella quale era immerso completamente.

Walker Evans. Italia è una rassegna espressamente prodotta per Fotografia Europea 2016, che mette in evidenza la fortuna di Evans in Italia e il fondamentale influsso da lui esercitato su molti importanti fotografi italiani del secondo dopoguerra, come Ghirri, Basilico, Olivo Barbieri, Guido Guidi: vengono affiancati scatti del maestro, provenienti da collezioni italiane, e immagini di autori italiani a lui legati.

A Reggio Emilia e nelle altre sedi il festival prosegue fino al 10 luglio.