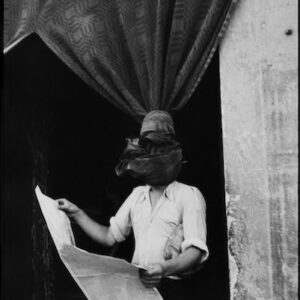

Dalla chiarezza compositiva nel calcolato equilibrio dei bianchi e dei neri di Henri Cartier-Bresson che genera geometrie sorprendenti come in Firenze del 1933, all’ipergoticismo onirico con cui Irene Kung rappresenta la sua visione del Duomo di Milano nel 2012, o l’epicità di foto folgoranti come quella scattata da Sabastião Salgado a Trapani nel 1991, alle due “vedute” di Venezia ricreate nella fotografia dai cromatismi accesi di Abelardo Morell del 2007 e di Steve McCurry del 2011, al ritratto di Bernard Berenson che osserva la statua di Paolina Borghese di Antonio Canova alla Galleria Borghese di Roma nella foto del 1955 di David Seymour.

La rivista Tracce Cahiers d’Art l’ha voluta documentare con un numero speciale pubblicando alcune immagini delle fotografie esposte alla mostra Henri Cartier-Bresson e gli altri. I grandi fotografi e l’Italia che si tiene fino al 7 febbraio 2016 al Palazzo della Ragione Fotografia di Milano.

A partire da Henri Cartier-Bresson lo sguardo dei più celebri fotografi del mondo costruisce il racconto affascinante di una Italia necessaria alla storia della fotografia. Oltre 200 immagini che sono spesso autentiche icone.

Il primo fu Henri Cartier-Bresson. A lui, indiscusso maestro, e al suo lavoro sull’Italia, è affidato il cuore della mostra e il compito di introdurre il primo itinerario fotografico attraverso 20 fotografie dagli anni ’30 in poi che, assieme a quelle di altri 35 autori presenti, contribuirà a restituirci l’immagine del nostro Paese visto con l’obiettivo dei più grandi fotografi internazionali.

Questo evento espositivo è stato organizzato per raccontare come i grandi fotografi internazionali hanno visto l’Italia in un arco di tempo di quasi ottant’anni, la mostra è divisa in sette ampie aree tematiche, all’interno delle quali si sviluppa una storia indiretta della fotografia e dell’evoluzione dei suoi linguaggi.

Dopo Cartier-Bresson, e il suo viaggio durato circa trent’anni, il reportage di Robert Capa al seguito delle truppe americane durante la Campagna d’Italia del 1943, segue l’elegante rilettura del mondo della fede affrontato da David Seymour e il fascino che un’Italia minore esercita su Cuchi White, ancora studentessa di fotografia.

Poi la visione umanista si stempera nelle luci classiche del racconto di Herbert List o nella destabilizzazione della visione di William Klein che entra da protagonista nel provocatorio racconto di Roma del 1956. Infine Sebastião Salgado che, con la consueta magistrale capacità di rileggere la realtà degli uomini, racconta l’epopea degli ultimi pescatori di tonni in Sicilia.

Si passa poi alla fascinazione per la fotografia in bianco e nero nella quale la narrazione si allontana dal reportage ma conserva intatta la poesia della visione classica: è il viaggio di Claude Nori che ripercorre le strade dei ricordi sul litorale adriatico alla ricerca di radici familiari ma è anche l’inedita visione della capitale di Helmut Newton che in 72 ore a Roma ricrea una passeggiata notturna nel centro monumentale della città.

Le nostre città d’arte e cultura diventano poi terreno di interpretazione e di sperimentazione dei molti linguaggi che la tecnologia contemporanea offre oggi alla fotografia. Abelardo Morell, ad esempio, utilizzando le tecniche del foro stenopeico, crea visioni nelle quali interni ed esterni si sommano, Gregory Crewdson riscopre la fotografia in bianco e nero per interpretare Cinecittà, Irene Kung invece ricrea un’atmosfera onirica per ritrarre i monumenti del passato e del presente di Milano.

A introdurre il quarto itinerario, affidato ad autori che utilizzano quello che per consuetudine viene definito “linguaggio documentario”, si trova Paul Strand, che con Cesare Zavattini ha realizzato una delle più straordinarie opere dedicate alla realtà contadina: Un Paese del 1953. Strand, attraverso ritratti, still life e paesaggi conserva la storia di un piccolo centro emiliano, Luzzara.

A cinquant’anni di distanza ma con lo stesso intento Thomas Struth ritrae il centro storico di Milano e Joan Fontcuberta si dedica ai gabinetti delle curiosità dei Musei scientifici di Bologna e di Reggio Emilia.

Il Grand Tour continua toccando anche una fotografia più disturbante, quella dei disagi esistenziali e degli scempi architettonici di Art Kane, che progetta immagini-sandwich dedicate alla salvezza di Venezia e di Michael Ackerman che racconta invece in una lunga sequenza un doloroso incontro napoletano.

Fanno da contraltare a queste immagini numerosi autori che rileggono il nostro Paese con sguardo positivo: Joel Meyerowitz racconta le luci magiche della Toscana e arricchisce le sue immagini con il contributo poetico di Maggie Barret, Steve McCurry, a Venezia, è affascinato dall’alchimia estetica che si crea tra le persone e l’ambiente e Martin Parr invece, sulla costiera Amalfitana, gioca con l’immagine dei turisti che si dedicano a ritrarre se stessi sullo sfondo di straordinari paesaggi.

Chiude idealmente il percorso espositivo la narrazione autobiografica: Nobuyoshi Araki, anche lui affascinato dalla città di Venezia, si fotografa con le maschere del carnevale e racconta in chiave soggettiva i suoi incontri. Sophie Zénon ripercorre la storia della sua famiglia, costretta a emigrare, affiancando i ritratti dei suoi nonni ai loro luoghi di provenienza e infine Elina Brotherus e i suoi autoritratti nel paesaggio che si ricollegano all’inizio del nostro itinerario allo stupefacente e modernissimo autoritratto di Henri Cartier-Bresson che ha dato il via a questo lungo viaggio.

* Marianna Montaruli e Beniamino Vizzini pubblicano dal 2003 la rivista Tracce Cahiers D’Art e le Edizioni d’arte Félix Fénéon. Tracce Cahiers d’Art è una rivista italiana d’arte antica moderna e contemporanea stampata e pubblicata in forma di libro d’arte su carte pregiate delle cartiere italiane Fedrigoni. Pubblica testi in italiano, francese, inglese. Tracce Cahiers d’Art sostiene e promuove un’idea umanistica dell’arte con accurata selezione e documentazione storico-artistica di proposte espositive e di esperienze estetiche dall’Italia e dall’estero, a comporre una polifonia di libere corrispondenze internazionali d’arte.