La Luna esercita da sempre sull’umanità un fascino arcano ed irresistibile e, grazie al suo potere evocativo, è sempre stata per tutte le arti una sorta di specchio, in cui si riflettono le domande, i desideri e le ansie dell’uomo.

“Che fai tu, luna, in ciel?/dimmi, che fai, silenziosa luna?” Così Giacomo Leopardi, nel 1829, nei primi versi del Canto Notturno di un Pastore Errante dell’Asia, ma probabilmente mai il grande poeta marchigiano avrebbe immaginato che 140 anni dopo l’uomo sarebbe realmente andato e tornato dal nostro satellite. Molti registi e spettatori ci avevano però già messo piede con la fantasia prima di Neil Armstrong (20 luglio 1969) e hanno continuato a farlo anche dopo il successo della missione Apollo 11 della NASA.

Citare l’intera cinematografia dedicata alla luna è un’impresa per certi versi titanica, ma il posto d’onore va sicuramente a Le Voyage dans la lune, 1902, di Georges Méliès (il “Giotto della settima arte”, come lo definì l’autorevole critico francese Georges Sadoul): a differenza dei fratelli Lumière, inventori “ufficiali” del cinema con le loro scene di vita reale, lui, uomo di teatro, fu il primo ad intuire che il cinematografo poteva servire anche per una narrazione. Quello di Méliès è considerato il primo vero film di fantascienza della storia del cinema, grazie ad alcune prodezze tecniche e all’uso, per la prima volta, degli effetti speciali nei suoi 15 minuti di durata.

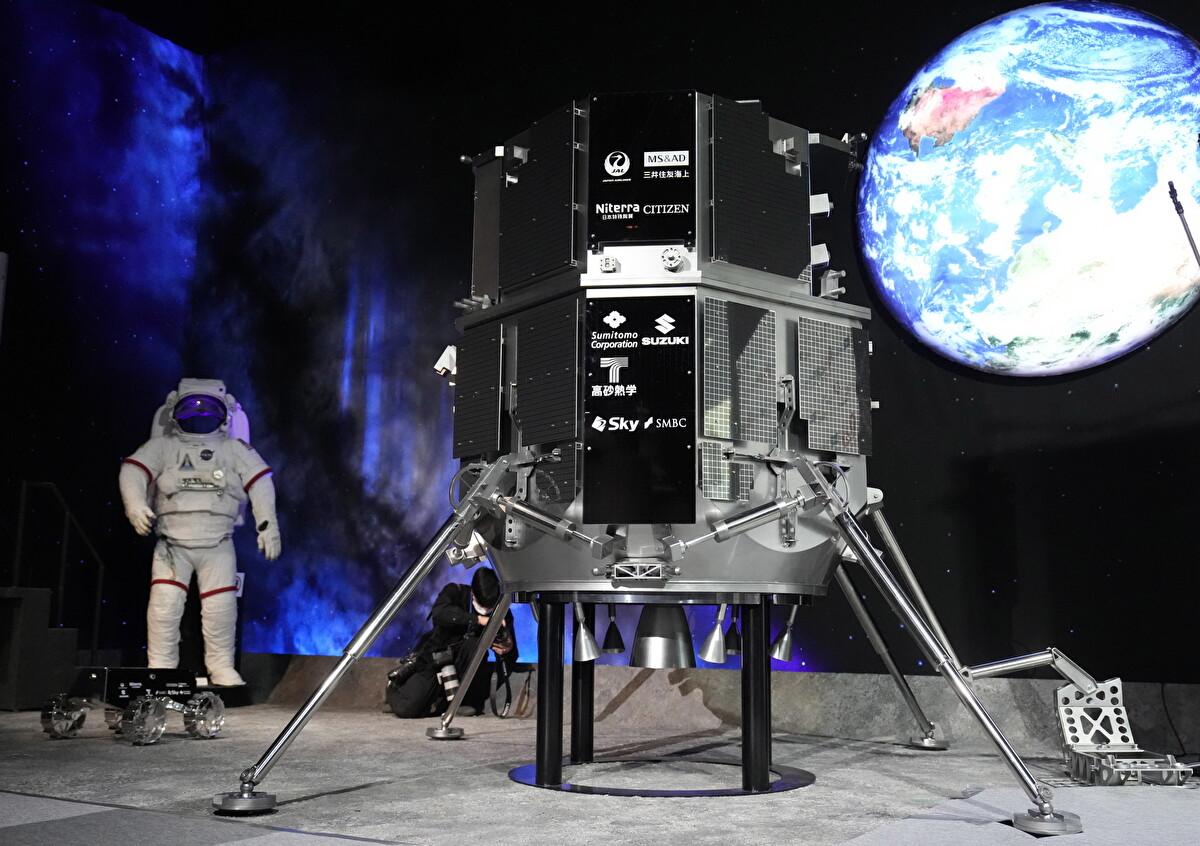

ANSA/TINO ROMANO

Occorre ricordare anche che il capolavoro fu al centro di un brutto scontro tra Méliès e Thomas Edison (il famoso inventore statunitense nonché proprietario allora della Motion Picture Patents Company) che grazie a delle copie trafugate in Francia proiettò il film in USA guadagnandoci sopra parecchio, senza lasciare al regista francese neanche un penny nonostante il successo pazzesco che ebbe negli Stati Uniti.

Altro “maestro del cinema delle origini” che si dedicò al nostro satellite fu il grande Fritz Lang, con Una donna nella luna, film muto del 1929, basato sul romanzo omonimo di Thea von Harbou, allora sua moglie. Pur se debole “melodramma spaziale”, il film ha due primati: per la prima volta vengono presentati al pubblico i fondamenti scientifici dei viaggi spaziali, grazie alla consulenza di Hermann Oberth e Willy Ley, antesignani della missilistica; il regista di Metropolis (1927) inventò il “conto alla rovescia”, non solo nella cinematografia ma in generale! La cosa nacque per aggiungere drammaticità a un momento del film… e poi divenne da allora di uso comune.

Con questo film si chiude il periodo del cinema muto sulla Luna e per avere un altro lavoro “lunare” si dovrà aspettare il dopoguerra, quando, nel 1946, il regista messicano Jaime Salvador gira Buster Keaton va sulla Luna: discreta commedia satirica che vuole dirci che i veri “alieni” siamo noi stessi (la navicella fa solo un breve volo ma rimane sulla Terra).

E siamo al 1950, che registra il successo di Uomini sulla Luna, di Irving Pichel: primo film che tratta la fantascienza come una cosa vera affrontando i problemi organizzativi di un viaggio Terra-Luna e presenta la presa di coscienza che un allunaggio avrebbe significato una conquista per l’umanità. Il film vinse l’Oscar per i Migliori Effetti Speciali oltre a una nomination per la Miglior Scenografia a Colori (all’epoca vigeva la distinzione tra colore e “bianco e nero”).

Nel dopoguerra anche la “commedia all’italiana” non ha mancato di omaggiare la Luna in più di un’occasione, per di più con nomi di grande prestigio. Nel 1958, Steno dirige il popolarissimo Totò nel film Totò nella luna, divertente parodia dei lungometraggi di fantascienza tanto in voga all’epoca (in particolare La morte viene dallo spazio, 1958, di Paolo Heusch e L’invasione degli Ultracorpi, 1956, di Don Siegel). Nel cast anche i giovani Ugo Tognazzi, Sandra Milo, Sylva Koscina e Luciano Salce.

Anche il duo comico Franco Franci e Ciccio Ingrassia è volato sulla Luna: lo ha fatto nel 1965 con 002 Operazione Luna, di Lucio Fulci.

Ma torniamo all’estero. Nel 1967 è la volta del trentunenne regista Robert Altman di occuparsi di una spedizione lunare con il film-documentario Countdown-Conto alla rovescia: la pellicola – con gli astronauti Robert Duvall e James Caan – ebbe però un’accoglienza piuttosto tiepida forse perché quando il film uscì nelle sale erano molto forti gli echi delle agitazioni studentesche, della guerra in Vietnam e del fallimento della missione Apollo 1 che costò la vita a tre astronauti.

Ed arriviamo al 1968 (un anno prima dell’allunaggio) con il capolavoro di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio. Sebbene la trama del film – che mette insieme filosofia e fantascienza, tecnologia e animismo – sia molto estesa ma abbia solo alcune scene importanti ambientate sul nostro satellite (nel cratere Clavius sede della base statunitense, ma soprattutto nel cratere Tycho dove viene ritrovato il celebre “monolito” che è alla base del film), ancora oggi 2001-Odissea nello spazio è pietra di paragone per qualunque cineasta voglia approcciarsi al genere. Un lavoro visivamente irraggiungibile e carico “di significati a cui ognuno può dare la propria interpretazione”, come disse lo stesso Kubrick.

Ancora oggi molti accreditano a Kubrick la stravagante decisione di filmare nel 1969, spinto dalla NASA, un falso allunaggio, ma ciò non è vero. I suoi buoni rapporti con la NASA cominciarono dopo l’allunaggio, quando il geniale e immensamente creativo regista cominciò a pensare alla realizzazione di Barry Lyndon (uscito poi nel 1975): sfidando tutti i canoni registici, Kubrick aveva infatti deciso di filmare l’intera opera solo con luce naturale. Necessitando di metodi e tecniche d’avanguardia, il cineasta acquistò direttamente dall’azienda produttrice – non gli furono donate dalla NASA – tre lenti Carl Zeiss Planar 50 mm f/0.7, ritenute allora gli obiettivi dalla più grande apertura nella storia della fotografia, costruite nel 1966 appositamente per il Programma Apollo della NASA. Nessuno “scambio di favori” quindi tra l’agenzia spaziale americana e Stanley Kubrick, nessun “finto allunaggio” da lui diretto.

Se le teorie cospirative sul governo americano e la storia del finto allunaggio non sono mai passati di moda, è anche per l’uscita, nel 1978, di Capricorn One, scritto e diretto da Peter Hyams, in pieno clima complottista (pochi anni prima, nel 1972, era infatti scoppiato lo scandalo Watergate): grande successo al botteghino.

Gli anni ‘80 e ‘90 non sono stati molto prolifici per ciò che riguarda il rapporto cinema e Luna, e quei pochi film realizzati non hanno lasciato segno, fatta eccezione per Apollo 13 (1995), di Ron Howard, con Tom Hanks, Kevin Bacon e Bill Paxton nel ruolo dei tre astronauti, rispettivamente Jim Lovell (il comandante), Jack Swigert e Fred Haise: racconta quella drammatica missione che tenne con il fiato sospeso mezzo mondo dopo il famoso “Ok Houston, abbiamo avuto un problema qui”. Il regista mise in scena quella straordinaria ed emozionante corsa contro il tempo, arricchendo il film con dialoghi reali – trascritti o registrati – intercorsi tra il controllo di Terra, le reali scene in assenza di gravità girate a bordo di un aereo utilizzato dalla NASA per l’addestramento spaziale, e, come cameo finale, il vero James Lovell nel ruolo di capitano della nave di recupero USS Iwo Jima.

Prima della fine del ventesimo secolo merita una nota particolare Starship Troopers (1997), diretto dal bravo Paul Verhoeven, che vede la Luna come centro di addestramento per i soldati spaziali impegnati a combattere contro giganteschi insetti: capolavoro satirico che critica il militarismo e la propaganda.

Ed arriviamo al 2000, con The Dish (2000) di Rob Sitch: film australiano che racconta, sotto forma di commedia-reportage, cosa accadde nella famosa estate del 1969, a Parkes, in Australia, in quel pascolo per ovini in cui si trovava quell’enorme parabola che, in condizioni meteo certamente non delle migliori, riuscì (è realtà) a trasmettere le scene dell’allunaggio grazie ad un telescopio di riserva, visti i tanti problemi di quello della NASA in California.

Nel 2009 esce Moon, ottima opera prima di Duncan Jones, con il bravo Sam Rockwell nei panni di un astronauta da tre anni sulla Luna e in procinto di tornare sulla Terra: un film struggente sul rapporto dell’uomo con se stesso, sulla solitudine, l’accettazione del proprio ruolo nel mondo e la presa di coscienza del fatto di essere solo un ingranaggio.

Giusta conclusione di questa digressione cine-lunatica è First Man (2018), di Damien Chazelle: a catturare lo spettatore sono gli ottimi effetti speciali e il riflessivo studio su Neil Armstrong (interpretato dal magnetico Ryan Gosling), uomo dalla calma serafica che vive una vita incredibile come se fosse invece la più noiosa di tutte. Claustrofobiche, ma molto spettacolari ed emozionanti, le scene dell’approccio alla luna dell’Apollo 11: trasmettono le emozioni e le sensazioni che devono aver provato i tre astronauti a bordo, fino al famoso passo che, il 20 luglio 1969, cambiò la storia dell’umanità.

Abbiamo qui volutamente tralasciato film – per lo più commedie – in cui la Luna è solo di contorno (da Moonstruck-Stregata dalla luna, 1987 di Norman Jewison ad Amore al chiaro di luna, 2017, di Mel Damski, da Sei mai stata sulla luna?, 2015, di Paolo Genovese a L’uomo che comprò la luna, 2018 di Paolo Zucca.