Il ministro francese dell’Istruzione, Gabriel Attal, in vista della riapertura delle scuole pubbliche di Francia ha emanato una circolare che vieta di indossare in classe l’abaya, l’abito lungo che copre interamente il corpo molto diffuso tra le donne del Medio Oriente e sempre più usato da tante giovani musulmane francesi.

Nel 2004 una legge del governo vietava simboli religiosi come il velo islamico, la kippah per gli ebrei o il crocifisso per i cristiani per non contravvenire alla laicità della scuola pubblica francese. Questa legge, valida per tutte le scuole pubbliche è stata accolta e rispettata. Ora si tratta di capire se l’ayaba è o non è un simbolo religioso. Per molte ragazze che la indossano è, infatti, solo un abito alla moda, non legato al culto musulmano ma importato dalla cultura di molti paesi soprattutto dell’area del Golfo in particolare da Dubai.

Le reazioni politiche sono varie, si va da una approvazione del divieto da parte della destra di Le Pen a una netta condanna della sinistra di Mèlenchon che vede la decisione come islamofoba e discriminatoria, ad una sottovalutazione del fenomeno abaya da parte degli stessi imam visto come trend di moda, c’è poi chi è preoccupato per il possibile abbandono di ragazze della scuola pubblica a favore di scuole private.

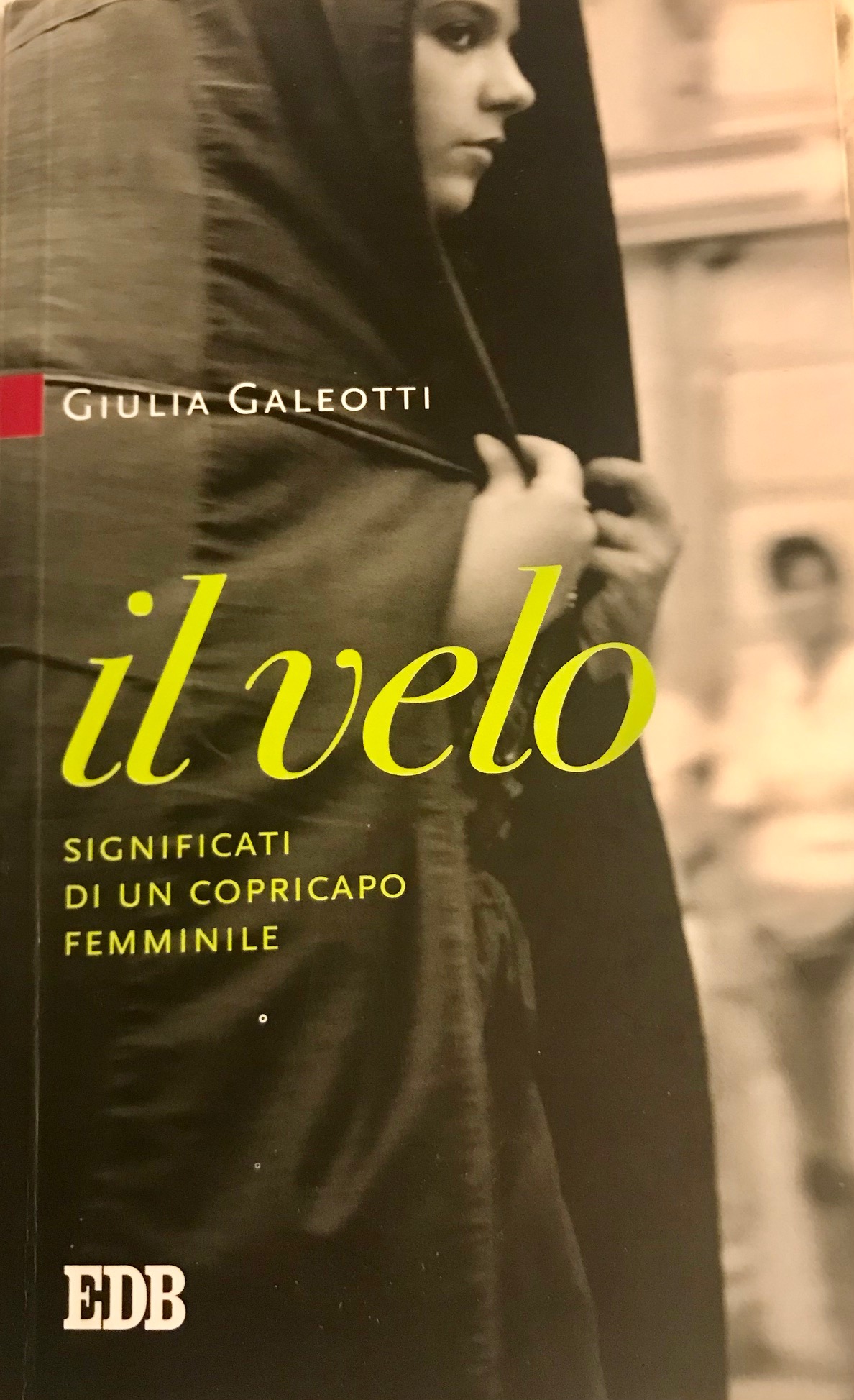

Questa notizia di cronaca riapre un dibattito ma soprattutto invita ad approfondire il significato di alcuni indumenti femminili come il velo presente nelle religioni abramitiche ma che ha dietro di sé una lunga storia. Un libro di Giulia Galeotti, “Il velo”( Edizioni Dehoniane, Bologna) è uno studio approfondito e completo sulla tradizione del capo velato per le donne.

L’usanza di coprire la testa è presente da tempi antichissimi in tutta l’area del Mediterraneo, in India e in molte zone dell’Asia. Nei secoli molto è cambiato e oggi il ‘capite velato’ non ha più il significato esclusivo di un tempo, quello di sottomissione, minorità della donna rispetto all’uomo. Galeotti affronta il tema avvalendosi di testi sacri, interpretazioni storiche e teologiche, cercando- e ci riesce molto bene- a ‘leggere’ l’uso del velo soprattutto in riferimento al presente, specie per la cultura islamica che non ha risposte univoche al significato del velo per le donne.

Nell’ebraismo più che una vera e propria norma è un segno di modestia, non c’è prescrizione religiosa. Nel mondo cristiano è stato in tempi recenti superato sia per le donne laiche che consacrate con le disposizioni del Concilio Vaticano II. Fino ad allora l’uso del capo coperto aveva trovato il suo punto di forza in San Paolo che ne raccomandava l’obbligo con motivazioni chiare: la donna era sottomessa all’uomo. Però le lettere di Paolo sono state esaminate alla luce del tempo storico in cui furono scritte, ne è stato ridimensionato il precetto anche alla luce del ruolo che lo stesso Paolo attribuisce alle donne che esercitano un ministero missionario nella chiesa primitiva. Più complesso ancora oggi è l’uso del velo nel mondo islamico.

Negli ultimi decenni l’Islam ha avuto in molti paesi una vera e propria ‘rinascita’ con caratteristiche di integralismo religioso e politico. Dietro questa imposizione, in Paesi come l’Iran, sono in gioco i rapporti conflittuali con l’Occidente, la volontà di reprimere ogni forma di emancipazione femminile dunque più una posizione politica e governativa che aderenza ai precetti coranici che nulla contengono in merito. Proprio per la disobbedienza alla direttiva di coprire il capo, un anno fa Mahsa Amini è morta in carcere e le donne iraniane hanno dato inizio ad una ondata di dimostrazioni antigovernative in molte città dell’Iran che si sono ripetute per mesi.

“Il velo” di Giulia Galeotti, ricco di testimonianze e citazioni dotte, è di una lettura scorrevole e affascinante, una sorta di ricamo che unisce, collega, riesamina la questione del velo e con esso del ruolo della donna sia in ambito religioso che di costume.

Non ci sono- come è giusto che sia- né conclusioni né giudizi di sorta, specialmente per quel che riguarda alcune zone del mondo islamico dove l’attualità ci consegna fenomeni di forte ribellione ai diktat di governi teocratici. Da storica e acuta giornalista Galeotti ci offre solo un ampio panorama su cui riflettere, un panorama in evoluzione che se da un lato vede un desiderio di rivolta contro l’obbligo per le donne di coprire anche l’intero corpo, non solo il capo, dall’altro viene dalle stesse donne rivendicato come simbolo identitario.