Considerando l’ecletticità intellettuale, non avrebbe potuto che condividere questa innovativa modalità di fruizione delle sue idee: il soggetto è Leonardo da Vinci, l’oggetto è la piattaforma digitale Leonardo//thek@ per tuffarsi nel Codice Atlantico. Presentata alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano è ora on-line sul sito del Museo Galileo di Firenze: https://www.museogalileo.it/it/biblioteca-e-istituto-di-ricerca/progetti/teche/2412-leonardo-thek.html

Questo modello avanzato di biblioteca digitale – sviluppato dallo stesso Museo in collaborazione con la Commissione Vinciana, la detta Ambrosiana, la Royal Library di Windsor, la Biblioteca Leonardiana di Vinci e l’Ente Raccolta Vinciana – accoglie le immagini e le trascrizioni dei quasi 1200 fogli del Codice Atlantico, oltre ai risultati di oltre due secoli di studi e permette di consultare agilmente 6195 note critiche, 4.120 datazioni proposte, 9.494 forme di nomi, 2.194 indicazioni di tecniche di compilazione, 1.157 luoghi, 9.248 citazioni bibliografiche, 782 volumi in bibliografia (con accesso alla riproduzione digitale delle opere), 9.830 relazioni tra le note critiche e i documenti, 15.557 voci di indice riferite a 20.980 documenti. Vale la pena di citare tutti i numeri, poiché sono straordinari.

Sotto la direzione dello storico della scienza Paolo Galluzzi (già direttore del Museo Galileo dal 1982 al 2021), l’operazione culturale è stata coordinata da Andrea Bernardoni, ricercatore all’università de L’Aquila nel settore della Storia delle Scienze e delle Tecniche.

«Sinergia tra enti e tra competenze disciplinari diverse: questa è la prerogativa principale dell’Istituto di Storia della Scienza che anima il Museo Galileo. – ci spiega – Una biblioteca a tema tra le più complete al mondo e un laboratorio multimediale per lo sviluppo di Digital Humanities. La Leonardoteca è il top dei progetti portati avanti: una piattaforma digitale, frutto del lavoro congiunto di ricercatori, archivisti, bibliotecari, linguisti, informatici».

Con l’ambizione fondata di posizionarsi come hub di una rete internazionale di istituzioni che conservano o studiano i manoscritti di Leonardo – per adesso l’Ambrosiana e prossimamente la Royal Library di Windsor, accanto alla Biblioteca Leonardiana di Vinci, che tiene aggiornata la bibliografia sull’artista – si procede lentamente, perché l’indicizzazione dei contenuti dei manoscritti di Leonardo non può essere automatizzata. «Oltre all’inserimento dei dati – prosegue Andrea Bernardoni – si tratta di creare migliaia di link, per costruire il sostrato documentario su cui applicare efficacemente una serie di filtri di ricerca per esplorare il Codice Atlantico e, via via che saranno inseriti, tutti i codici di Leonardo, potendoli studiare con il supporto della letteratura critica ad essi associata e con la possibilità di consultare le risorse digitali delle istituzioni culturali collegate alla Leonardoteca. Questa nuova piattaforma web è uno strumento democratico, non soltanto perché rende accessibili i manoscritti di Leonardo, altrimenti fruibili attraverso costosi facsimili posseduti soltanto da pochissime biblioteche, ma perché mette a disposizione di studiosi e appassionati anche un’intera biblioteca digitale su Leonardo e un potente strumento di ricerca avanzata».

La piattaforma, al netto delle problematiche di due anni di pandemia, ha richiesto circa sei anni di lavoro, per avanzare con la necessaria cura: «un link che non va – precisa Bernardoni – è un malfunzionamento, ma un link ad un documento sbagliato è “ignoranza attiva” e uno strumento culturale e di ricerca come la Leonardoteca deve garantire l’affidabilità dei risultati».

Più di un lustro dunque, per ridare quell’ordine venuto a mancare dopo l’irrispettoso taglia-copia-incolla di Pompeo Leoni. E qui si apre una movimentata storia nella storia: gli appunti (e che appunti!) sparsi di messer da Vinci, alla sua morte, 1519, passano all’erede e pittore Francesco Melzi: alla scomparsa di quest’ultimo, intorno al 1570, per quelli che erano diventati tredici volumi inizia un valzer di sottrazioni e cessioni che, dopo una ventina d’anni, vede lo scultore Leoni, al servizio del re di Spagna, entrare in possesso di dieci tomi che, come in un horror movie filologico, va letteralmente a smembrare, con il probabile intento di fare vendite separate e aumentare i guadagni.

Il film prosegue alternando attori come l’arcivescovo Federico Borromeo, Carlo Emanuele I di Savoia e Bonaparte, che nel 1797 ripulisce l’Ambrosiana dei manoscritti vinciani che erano stati in parte reperiti e raccolti. Da Parigi, nel 1815, ne torna indietro uno solo, il “Codice Atlantico”. E questo è solo il trailer, rispetto alla trama completa.

A fronte di questa dispersione storica, Bernardoni descrive la difficoltà tecnica più rilevante, superata una volta elaborato il database: «l’inserimento e il controllo dei dati e delle loro relazioni, aumentato con l’aumentare delle note critiche inserite: un confronto continuo fra testo e note, che non può essere automatizzato. I manoscritti di Leonardo sono complessi perché non hanno numerazioni uniformi, che sono pure variate nel tempo; i contenuti sono asistematici e non rispettano una sequenza cronologica. Inoltre, come nel caso del Codice Atlantico e dei manoscritti di Windsor, si tratta di album composti da fogli sciolti e dallo smembramento dei taccuini originari. Anche il solo inserimento dei riferimenti alla letteratura critica anteriore e posteriore al restauro del Codice implica la gestione di due tipi di numerazioni diverse. Un problema che si presenta anche per la maggior parte degli altri codici vinciani che ci accingiamo ad inserire nel sistema».

Sono emerse nuove scoperte?

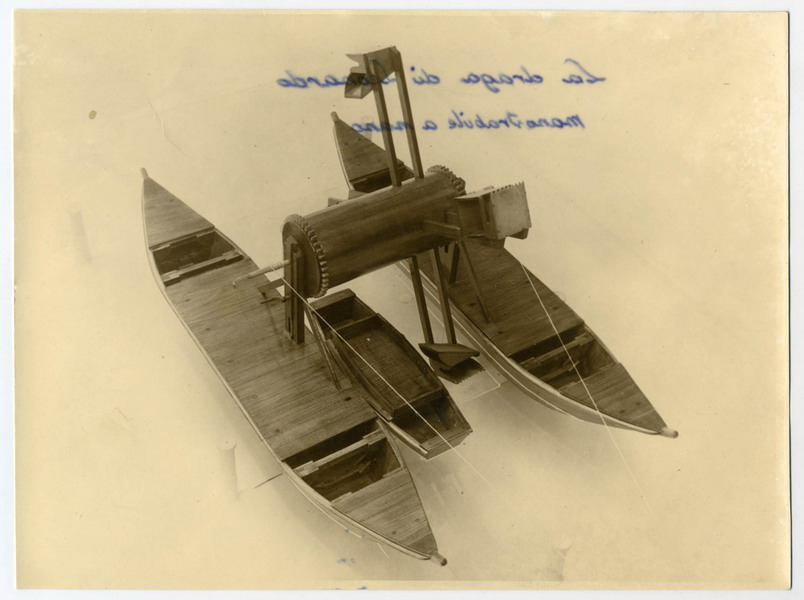

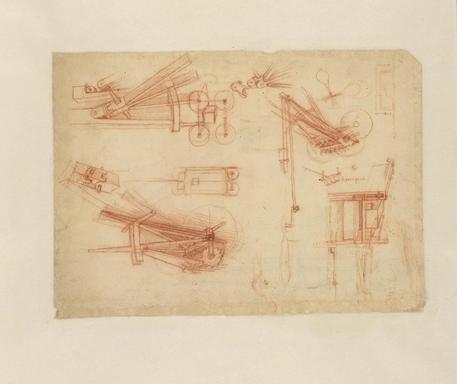

« Per quanto riguarda la mia privilegiata esperienza personale, mi ha aiutato, ad esempio, nella raccolta e codifica di tutti i fogli dedicati alle tecniche di scavo dei canali e a ricostruire il sistema meccanico con il quale Leonardo ambiva ad automatizzare l’intero cantiere di lavoro. Altra osservazione è stata la difformità tra le lastre fotografiche realizzate per la pubblicazione, alla fine del XIX secolo, del primo facsimile del Codice Atlantico, e il facsimile stesso, risultato di importanti scelte editoriali che modificano la sequenza dei fogli impaginati da Pompeo Leoni alla fine del XVI secolo. Tale ordinamento era andato perduto con lo spaginamento del codice dopo il restauro e grazie al visualizzatore IIIF della Leonardoteca ho potuto confrontare agevolmente lastre, edizione in facsimile e stato attuale dei fogli, arrivando a ricostruire la struttura di tutte le pagine del codice originario. Un importante risultato, che presto sarà pubblicato».

Quali sorprese riserva ancora questa raccolta eccezionale?

«L’ambizione più ardita è quella di arrivare, grazie ai dati fisici, chimici e intellettuali contenuti nei manoscritti, a ricostruire i taccuini originari di Leonardo. Ma, ci sono tappe intermedie importanti, come un’indicizzazione integrata di tutti i contenuti di tipo grafico e alfanumerico. I manoscritti costituiscono una chiave di accesso privilegiata alla tecnologia tardomedievale e rinascimentale ed è proprio attraverso i lasciti di Leonardo che scopriamo la varietà e la complessità tecnica di quel periodo che, vista la disabitudine degli ingegneri e degli artigiani alla scrittura e talvolta anche al disegno, resterebbe altrimenti un terreno difficilmente esplorabile».