Giuseppe Prezzolini, un gigante della cultura italiana del ‘900, nella sua lunghissima e feconda vita (nasce a Perugia il 27 gennaio 1882, muore a Lugano il 14 luglio 1982), vede, conosce, frequenta persone, cose, avvenimenti come pochi: errabondo tra Italia pre e post fascista, Stati Uniti d’America, Svizzera. A ll Borghese, il settimanale fondato da Leo Longanesi di cui è collaboratore fin dalla nascita, affida un ritratto di Ennio Flaiano, poco più d’uno schizzo di rara precisione:

“È uno degli scrittori più spiritosi d’Italia. Quando pubblica un articolo sopra un grande giornale si respira…Il suo scrivere è tutto una cascata di motti, di trovate, di scherzi, di invenzioni, di punture…”.

Quel Cecco Angiolieri della caricatura, Mino Maccari, racconta che il suo storico sodalizio con Flaiano nasce a Pescara, prima della guerra: “Saldammo la nostra amicizia e ne verificammo, per così dire, i motivi, le concordanze, i punti di fusione e di attrito”. Si cerchi di immaginarla questa strana coppia, all’apparenza differenti che più non si può, e invece “fratelli” (come testimonia la bella raccolta di Lettere dal 1947 al 1972 curata da Daniele Bacci e Diana Rüesch, pubblicata in elegante edizione da Pananti):

“Più giovane di me, Flaiano, non tenne nel minimo conto la differenza di età e ignorò o finse generosamente di ignorare o prese in ridere i miei peccati e le mie colpe che pur dovevano repugnare ad un uomo libero e politicamente intatto come lui e spregiatore d’ogni forma di prepotenza, di retorica patriottarda e di mafia politica e letteraria”.

Giorni lunghi, e lunghi colloqui: “premessa ad un fruttuoso sodalizio”, racconta sempre Maccari. “Un incontro che fece bene a lui e a me e vinse il disgusto dei tempi che già volgevano al peggio”.

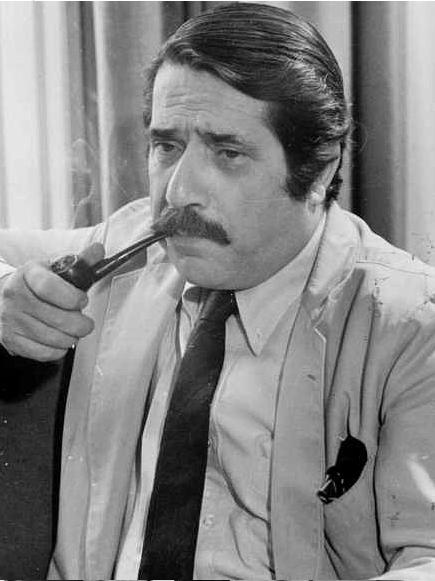

Ora Luciano Salce, il famoso “bocca storta” del cinema italiano (quella fisionomia da sola è una storia: prigioniero dei nazisti, internato nel lager “Stalag CII-A”, gli estraggono l’oro della protesi mascellare, e gli procurano una deformazione definitiva del profilo). Partecipa a un convegno organizzato a Pescara in occasione del decennale della morte di Flaiano; comincia con un interrogativo che apparentemente spiazza: “A cosa serviva Flaiano?”. Che domanda… Occorre “servire” a qualcuno, a qualcosa? Ovviamente è un artificio di Salce, che a quel convegno interviene per ultimo, e così scuote la platea.

La piccola provocazione gli consente di descrivere l’amico e sodale con rapide e precise pennellate: “Fu Risorgimento Liberale (il quotidiano del Partito Liberale diretto da Mario Pannunzio), fu al caffè coi ‘radicali’ di Pannunzio, fu il premio Strega di Tempo di uccidere, fu il collaboratore di Fellini, fu l’autore di Roma città libera diretto da Pagliero, fu la Dolce vita…”. Poi si entra nel vivo, alla domanda/provocazione iniziale: “Flaiano è…quello che ci manca di più, non soltanto perché era un amico a cui si voleva bene, ma perché era il necessario punto di riferimento per ogni avvenimento pubblico, politico, sociale o mondano.

Quante volte in questi anni ci siamo chiesti: cosa avrebbe detto Flaiano? Come avrebbe giudicato questo avvenimento? Per tutto quell’ammasso di sciocchezze, di volgarità e di banalità che ogni giorno attraversano la nostra vita quotidiana, lui avrebbe saputo trovare la giusta chiave di lettura, avrebbe dato una definizione caustica, obbiettiva o moralistica, magari una battuta, un giudizio insomma, che avrebbe avuto valore per tutti quanti…”. Infine quello che potrebbe essere il più lusinghiero degli epitaffi: “È, e rimane, un grande maestro del superfluo. Un superfluo essenziale del necessario. Ecco perché la sua mancanza risulta più cocente”.

Lo si comincia a mettere a fuoco, questo “marziano” calato a Roma dall’Abruzzo, stracitato a sproposito, frantumato a simbolo di battuta scherzosa senza darsi troppa pena di riflettere sul leggere il tanto che ha lasciato; lui per primo, del resto, si mimetizzava. A Carlo Mazzarella confida: “Non credere che scrivere mi piaccia, mi spaventa. È così difficile. Di tutto ciò che ho scritto ci saranno sì e no tre pagine che non mi disgustano…”.

Dietro l’apparente aspetto di gatto sornione e sonnolento, c’è comunque qualcosa di vigile e partecipe. Non fazioso, ma neppure indifferente. “La mia generazione”, racconta Flaiano, “ha vissuto il fascismo e l’arco democratico, è assai curiosa. L’idea della vita con cui siamo nati abbiamo dovuto cambiarla ogni momento…I rimedi noi non possiamo proporli, perché abbiamo contribuito a crearla questa situazione ridicola. Abbiamo creduto nella letteratura, nell’arte, nella vita, e oggi sappiamo che l’arte non esiste più, che i letterati festeggiano la morte della letteratura e i poeti quella della poesia…”.

Con le debite cautele, si può cercare di fissare qualche punto fermo. L’antifascismo, è assodato. Oltretutto Flaiano non ne sopporta le chiassate, le volgarità. Può rientrare nel “campo largo” dei conservatori? Dipende. Se per conservatore si intende chi dubita delle immancabili “magnifiche sorti e progressive” (e chissà se Leopardi dava a queste “sorti” lo stesso significato che a quest’espressione ora si dà), probabilmente sì; ed è in folta compagnia: personaggi dallo sguardo lucido e implacabile, descrivono la società in cui vivono per quella che è, cruda per quanto spiacevole realtà. Un realistico disincanto che non esclude l’aspirazione a mutamenti, ma è consapevole che si tratta di processi lenti, faticosi, difficili; e di come sia facile “scivolare” dall’ambizione alla velleità.

Qui si tocca un punto dolente, comune a tanti, da Pier Paolo Pasolini a Leonardo Sciascia: la decadenza dovuta al fascismo, ma anche al suo contrario: l’antifascismo. Nell’essenza siamo poi così diversi dai nostri antenati latini, dai successivi, vissuti nell’evo medio, e via così? E’ qui la chiave per comprendere “Tempo di uccidere”: che, come annota Geno Pampaloni, “è l’unico vero libro, di sicuro valore letterario, uscito dall’avventura imperiale italiana in Africa Orientale non a caso di uno scrittore assolutamente estraneo alla retorica del fascismo”.

Flaiano “vive” il fascismo come un altro grande scrittore del ‘900 italiano, Vitaliano Brancati: con un insopportabile senso di soffocamento, paralizzante violenza e impotenza; e la consapevolezza che anche il “dopo” non autorizza particolare speranza. Significativa la metafora della pomata del sottotenente: “…dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata, che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva…”.

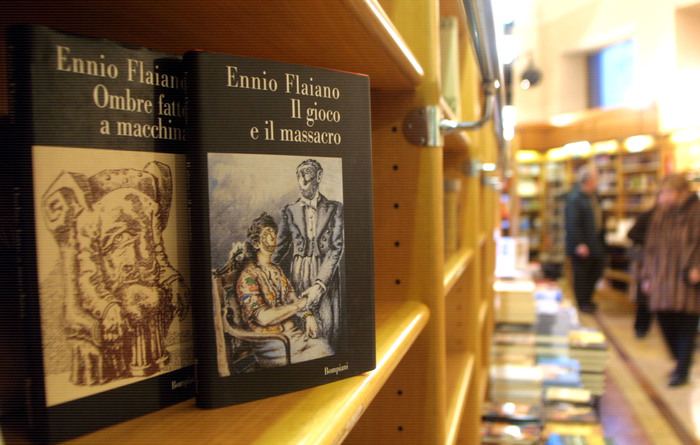

Romanziere di un solo romanzo (Tempo di uccidere, appunto), giornalista prolifico che spazia dal teatro alla critica cinematografica; sforna soggetti e sceneggiature per film realizzati da registi e si chiamano Michelangelo Antonioni, Alessandro Blasetti, Luciano Emmer, Federico Fellini, Mario Monicelli, Elio Petri, Luigi Zampa (La notte, Lo sceicco bianco, I vitelloni, La strada, La dolce vita, Otto e mezzo…); lascia la sua impronta anche in RAI con resoconti di viaggi (Oceano Canada), e trasmissioni sul cinema comico (Come ridevano gli italiani).

Un personaggio complesso, segnato anche da vicende familiari infelici: la vena di profonda malinconia, il constante senso di inappagamento e inquietudine che traspaiono dai suoi scritti, derivano anche dal dramma di una figlia cerebrolesa; e possono spiegare molto della sua fuga verso un “altrove” fatto di brillanti giochi verbali, giocosi aforismi e impensati ossimori. Fulminanti i suoi epigrammi; un suo graffio, una sua definizione non te la scrolli neppure con l’acido muriatico. Al tempo stesso, come quasi tutte persone ironiche, tenero e delicato.

Un aneddoto, raccontato da Fellini, è rivelatore; i due sono a pranzo in una trattoria. Gli antipasti devono essere eccellenti: se ne rimpinzano. Arrivano i rigatoni. Fellini è sazio, non ce la fa, ne addenta un paio, abbandona. “Flaiano mi prega di mangiarne qualche altra forchettata, per non dare dispiacere all’oste, dice, che si sta prodigando in tutti i modi per accontentarci, per fare bella figura. Obietto che davvero non me la sento. Allora mangia lui stesso un po’ di pasta, poi escogita tutti gli espedienti per distruggere o almeno dissimulare il mucchio ancora abbondante di rigatoni: qualcuno lo getta per terra in un angolo, fingendo di guardare da qualche altra parte o chiacchierando animatamente, nella speranza che li mangi il gatto, ma il gatto non c’è o non si fa vivo, e allora allunga un piede e si mette a schiacciarli a lungo, con pazienza, in modo da impiastricciarli sul pavimento, irriconoscibili; altri li infila in mezzo a due piatti sporchi, uno alla volta, con cura, in modo che si confondano con altri resti. Con gli ultimi rigatori fa un piccolo cartoccio che tenta di infilarsi nell’impermeabile. È lui che fa all’oste l’elogio entusiasta di tutta la cena, soprattutto dei rigatoni…”.

È comunque un incompreso Flaiano? Pietro Citati risponde affermativamente: “Era un vero scrittore, che, per tutta la vita, chissà per quale ragione, si mascherò da giornalista: gli piaceva nascondersi, cambiare nome, fingere di essere un altro, far credere di essere uno sceneggiatore, come se fosse stato soltanto l’ombra di Fellini. Era molto spiritoso e intelligente – ma a lui non importava nulla né dello spirito né dell’intelligenza, perché la sua unica passione era il culto dell’immane, enorme, esagerata stupidità, in cui vedeva qualcosa di straordinario. Per Flaiano, non esisteva nulla di più bello ed affascinante della stupidità…”.

Uno dei più sensibili studiosi della letteratura italiana, Carlo Bo, osserva che alla morte di Flaiano (20 novembre 1972) si assiste a una curiosa convergenza di memorie, di echi, di impressioni: “Si ebbe la sensazione che la nostra povera società avesse perduto uno dei pochissimi testimoni autentici liberi, non condizionati, non sottoposti a calcoli di equilibrio complicato. Si ebbe la sensazione che se ne fosse andato un compagno dei nostri giorni, ma dotato di una grazia che è diventata sempre più difficile da riscontrare e che è la grazia della libertà e della semplicità”.

È qui, probabilmente, è la chiave del personaggio Flaiano: una “leggerezza” che non è superficialità (anzi è il suo opposto: uno stato di raffinata profondità di consapevolezza); una “semplicità”, che felicemente si contrappone a “calcoli di equilibrio complicato”; soprattutto la “grazia della libertà”, felicissima espressione che purtroppo, si addice a pochi.

Questa “grazia” è una costante: la si coglie nelle recensioni di teatro e di cinema; nei soggetti e nelle sceneggiature cinematografiche; negli scritti disseminati in riviste e giornali: si esprime nella forma della satira tagliente, e se ha la prova in film come la Dolce vita, Otto e mezzo, La notte, Un amore a Roma: film che non sarebbero quello che sono, senza il suo contributo. Una “grazia della libertà” che si dispiega nella quantità di aforismi ed epigrammi cesellati con certosina pazienza: i primi quasi sempre in prosa; i secondi in versi. Generi in cui eccelle, e quasi in solitudine: si tratta di un tipo di arte non molto coltivata in Italia.

Nelle “sintesi” Flaiano trova un modo di espressione che gli è particolarmente congeniale: fulmina personaggi e situazioni, coglie con divertita amarezza il lato grottesco e ridicolo allo stesso modo di Maccari con i suoi “scarabocchi”. Nei “frammenti”, nei taccuini privati, i diari, nelle annotazioni e negli appunti emerge un Flaiano dotato di una rara capacità d’ironia: la crosta sotto la quale si cela una sostanza fatta di estremo rigore: è la quotidiana “lezione” di un intellettuale che non cede a lusinghe di allettamenti e interessati compiacenze.

C’è una sofferta amarezza, quando confessa: “I miei sono stati anni di ansiosa crescita, senza una vera famiglia e una vera società intorno a me. Sono cresciuto qua e là, in mano a parenti, estranei. In collegio. Ho attraversato due stupide guerre, e due dopoguerra, l’uno ridicolo da vincenti insoddisfatti, l’altro grottesco da perdenti soddisfatti. Avevo deciso di scrivere elzeviri, ma non sapevo per chi, né su chi; la gente era avida, non sapeva che farsene di un tale con la pretesa di interpretare la vita, volevano cose vere, notizie vere, simboli quotidiani su cui scaricare le responsabilità e le fatiche di fare. I totalitarismi irresponsabili non muoiono mica subito, creano vizi profondi e speranze tenaci. E molte nostalgie. Non vedevo che la soluzione di chiudersi, non leggere più i giornali, ma c’era il problema: l’esistenza quotidiana sempre più grave, e non potevo esimermi dall’affrontarla per la mia famiglia…”.

Lui stesso conia una definizione che lo descrive come meglio non si potrebbe: scrittore che scrive “per non essere incluso…Tempo fa mi si rimproverava di non essermi identificato completamente con la mia vocazione. Ma la mia vocazione era proprio quella di non identificarmi…”.

Lo si vuole a tutti i costi ingabbiare? Per le frequentazioni, i “luoghi” dove ha scritto, le problematiche complesse affrontate, non è arbitrario collocare Flaiano in un ideale Pantheon di liberali illuministi: per vocazione e “condanna” destinati a essere sempre e comunque minoritari. Hanno ragione; sono puntuali nel collocarsi di volta in volta dalla parte giusta; proprio per questo, “pagano” onerosissimi tributi. I Flaiano naturaliter avversano il totalitarismo in tutte le forme in cui si manifesta, fascismo o comunismo che sia; non possono che vivere con estremo disagio, intellettuale ma anche fisico, gli “ismi”, e tenersi lontani dal centrismo di gruppi e organizzazioni cattoliche.

Da qui l’inevitabile, insanabile polemica con i diktat di qualsivoglia colore; il senso di estraneità che non è disinteresse, ma consapevole scelta di non voler essere in alcun modo complici: l’idiosincrasia per un Paese, una società, incapaci di fare davvero i conti con se stessi, scorticarsi, smacchiarsi di quella colpa che tuttora grava: non sapere e non volere coltivare un vero rispetto per la libertà:, quella che Benedetto Croce giustamente chiama “religione”.

Cosa rimane di quel mondo? Una memoria, un ricordo, una nostalgia; e l’ostinazione di pochi che appartengono ad altro tempo, si spera futuro. Il resto spazzato via. Non è neppure più possibile quella scena, alla fine degli anni Sessanta: Flaiano, indica a un collega una comitiva di giovani capelloni attovagliati rumorosamente ai tavoli del caffè Rosati: “Vedi quelli? Credono di essere noi”.

Non solo non ci sono i “noi”. Non ci sono neppure più i “loro”.