Joseph Beuys compirebbe cent’anni il 12 maggio. E chissà quanto sarebbe osannato, oggi che le sue solitarie battaglie per la Natura stanno diventando un credo diffuso. Perché viene il momento in cui le profezie cominciano a prendere corpo, non importa se bisogna attendere anni, se lui nel frattempo ci ha lasciati. Serve che qualcuno tenga acceso il ricordo. Che una donna, un’ostinata nobildonna, combatta fino alla fine. Una che non si arrende anche se cinque musei italiani rifiutano in dono un corpus di 300 opere dell’artista tedesco, finite poi alla Kunsthaus di Lugano. E che ora, a 85 anni, finalmente corona il sogno di far nascere il primo museo interamente dedicato a lui.

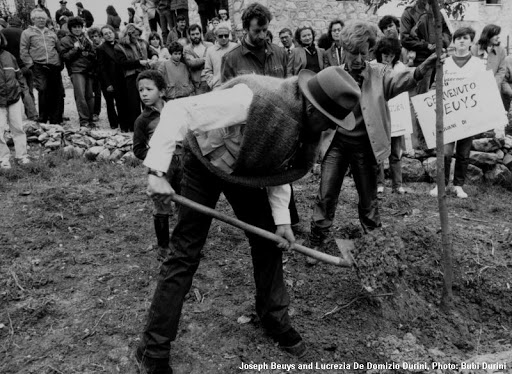

Beuys è morto nel 1986. Ma qui a Bolognano, piccolo centro in provincia di Pescara dove aveva eletto la sua residenza italiana, vedrà la luce il “Paradise Museum Joseph Beuys” per volontà di Lucrezia De Domizio Durini, indomita e appassionata studiosa di Beuys. “Paradise” come la sua opera compiuta qui, fatta di 7000 piante di specie diverse, un inno alla biodiversità in cui Natura e Arte si fondono insieme. De Domizio ha coinvolto nel progetto l’architetto Maurizio De Caro, suo amico da decenni, esperto di arte contemporanea e di musica nonché studioso del pensiero e delle opere di Beuys. Fu lui nel 1993, a Barcellona, a curare una mostra sull’artista tedesco e a lui è stato affidato ora il compito di custodire gli scritti, le fotografie, i messaggi cosmici e la memorabilia dell’artista anti-artista per eccellenza.

Servirebbe molto spazio per descrivere Joseph Beuys, intellettuale raffinato e sensibile, amante del pensiero di Søren Kierkegaard e della musica di Richard Strauss ed Erik Satie. Seguace delle teorie antroposofiche di Rudolf Steiner. Artista e performer che nel 1974, a New York, alla galleria Renè Block al 409 della West Broadway, a SoHo, si fece chiudere per tre giorni e tre notti in una gabbia con un coyote. Soli lui e l’animale che incarna il mito dei Nativi americani, lui e una coperta di feltro, un bastone da sciamano e molte copie del “Wall Street Journal” (non per leggerle). “Volevo isolarmi, non vedere nient’altro che il coyote”. Troverà un modo di convivere con l’animale selvatico e quella gabbia sarà l’unica America che vedrà, insieme alla New York che gli scorrerà dal finestrino del taxi che l’aveva portato lì dall’aeroporto.

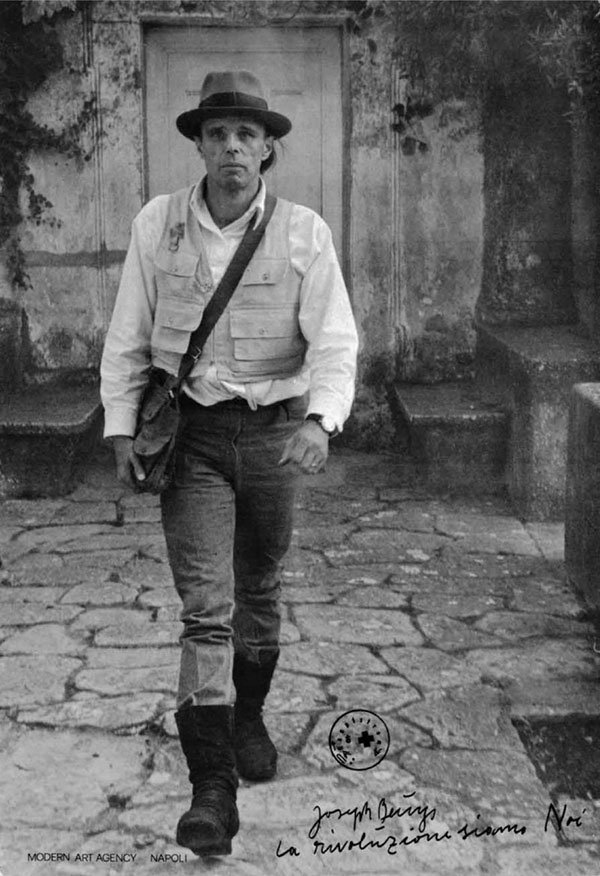

E ancora. Beuys c’è quando nasce Fluxus, con Nam June Paik e John Cage. C’è, e anzi è proprio lui a dar vita in Germania ai Grünen, i Verdi. Insegna all’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf e si presenta sempre vestito uguale perché il suo look è altamente simbolico. Come spiega Lucrezia De Domizio Durini, “il cappello è un simbolo in molte società fin dai tempi antichi. La camicia, sempre bianca, è indice di trasparenza e pulizia mentale. Il giubbotto da pescatore, come pescatore di anime. Il jeans è invece il segno della rivoluzione sociale. Gli scarponi sono quelli del viandante, simbolo del cammino e della fatica”. Guardando su Netflix il film “Opera senza autore” sulla vita del suo allievo Gerard Richter, tutto questo si ritrova.

Joseph Beuys ha avuto una vita incredibile, in cui verità e leggenda si confondono. Giovane mitragliere della Luftwaffe, nel marzo del 1944 precipita con il suo Stuka in una zona desolata della Crimea a causa di una tempesta di neve. Il pilota resta ucciso sul colpo e lui viene ritrovato diversi giorni dopo gravemente ferito. Sosterrà di essere stato soccorso da una tribù di tartari che curano le ustioni e le fratture sul suo corpo ricoprendolo di grasso e tenendolo avvolto in coperte di feltro. Si salva ma poco dopo viene fatto prigioniero. Quando finalmente torna in libertà, entra in una crisi profonda che dura cinque anni, a un passo dalla pazzia. Anni in cui coltiverà la terra, scriverà, leggerà in modo forsennato, elaborerà le riflessioni alla base del suo fare arte così rivoluzionario.

Molte righe servirebbero anche per raccontare Lucrezia De Domizio Durini, che ha scritto 33 libri su Beuys, tradotti in molte lingue. Bisognerebbe raccontare perché, quasi mezzo secolo fa, lei e suo marito Buby Durini di Bolognano, barone abruzzese, si innamorarono di quel tedesco sbarcato a Napoli alla galleria di Lucio Amelio e come da allora l’Uomo con il cappello di feltro entrò nelle loro vite e loro nella sua, creando un’intesa spirituale fortissima. Beuys vedeva in Buby il suo fratello italiano, ed è stato qui, a Bolognano, che ha reso concrete alcune delle sue utopie. A cominciare da “Difesa della Natura”, opera incorniciata nel paesaggio aspro di questa terra che ora custodisce un patrimonio di oltre cinquemila disegni che sono in realtà progetti, idee da realizzare, spunti da riprendere. Segni di una strada ancora tutta da percorrere.

Come spiega Durini, tre sono gli slogan del suo credo. “Tutti gli uomini sono artisti”: un invito a cercare la forza creativa primigenia che ognuno di noi si porta dentro dalla nascita e ad esprimerla, in qualsiasi campo. Poi “La rivoluzione siamo noi”: un’opera fotografica in omaggio a Pellizza da Volpedo e al “Quarto Stato” che indica la voglia di puntare sull’evoluzione dell’Uomo eliminando gli “status quo”, il superfluo, le sovrastrutture sociali. Infine “Kunst=Kapital”, l’arte è ricchezza. Beuys intuirà con decenni di anticipo che l’acqua è destinata a diventare un bene più prezioso dell’oro.

Torniamo al museo, un ipogeo, progettato sotto la piantagione “Paradise”. “Se un pezzo di natura diventa architettura, è perché l’uomo ha sempre sognato di imitarla, ma quasi mai vi è riuscito”, spiega l’architetto Maurizio De Caro, artefice del museo. “Joseph Beuys, uno tra i più emblematici e significativi personaggi dell’arte mondiale del secondo dopoguerra _ continua De Caro _ ha posto la Natura al centro della sua intera esistenza. Non ha inventato nessun metodo, ha lavorato generosamente nell’intera sua vita per il miglioramento dei metodi esistenti nella società. Sempre per il Bene Comune”.