…Perché la debolezza è la forza e la forza è niente.

Quando l’uomo nasce è debole e duttile.

Quando muore è forte e rigido

così come l’albero mentre cresce è tenero e flessibile

e quando muore è duro e secco.

Rigidità e forza sono compagne della morte,

debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell’esistenza…

Ed ecco il celebre verso, tratto da una delle poesie del padre Andrej Tarkovskij, citata da quest’ultimo, in uno dei suoi più grandi capolavori: “Stalker”.

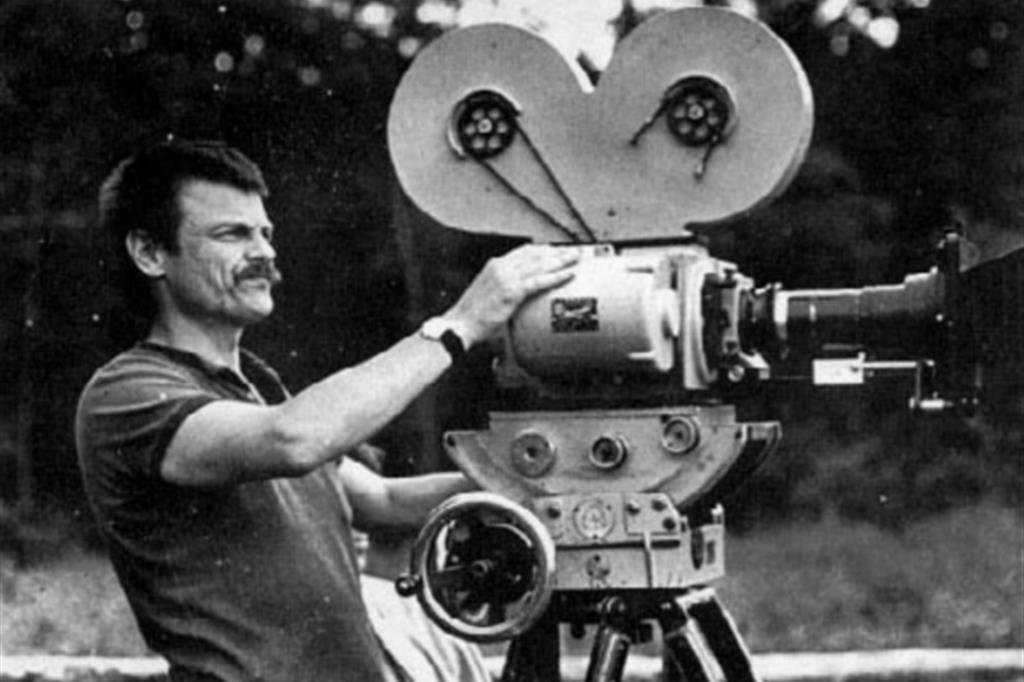

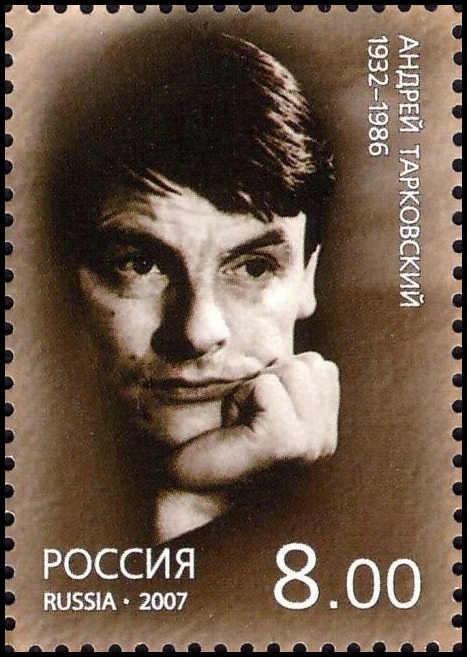

Andrej, regista russo, considerato ancora oggi una dei più importanti maestri del cinema mondiale, nasce il 4 aprile del 1932 in un piccolo villaggio sulle rive del Volga. Figlio di Arsenij Aleksandrovic Tarkovskij, un poeta ribelle condannato addirittura per misticismo, e di Marija Ivanovna Visnjakova, una madre dal profondo senso religioso, ebbe una vita caratterizzata da un profondo conflitto interiore: un padre che lo abbandonò a tre anni e una madre forse “troppo” religiosa, influenza che lo portò a sentire un enorme disagio durante i suoi anni di formazione, avvenuti nel periodo più duro dello stalinismo e in un ambiente accademico profondamente ateista. Disagio che, nel 1954, gli fece abbandonare gli studi, per lavorare come geologo raccoglitore nella taiga siberiana: periodo di profonda riconnessione con il proprio subconscio, soprattutto grazie al contatto con la natura, che portò il giovane Andrej a ritrovare l’ispirazione e la spiritualità ormai perdute, fino ad arrivare alla stesura di una sceneggiatura – e qui direi “purtroppo” – mai trasformata in pellicola: “Concentrato”.

Ritornato a Mosca nel 1956, carico di quel “duende” rinnovato, giusto per citare il grande Federico García Lorca, si iscrisse alla VGIK, la scuola di cinema più prestigiosa dell’Unione Sovietica.

Nel 1962 uscì il suo primo grande capolavoro: “L’infanzia di Ivan”, che vinse il Leone d’oro al miglior film al Festival di Venezia.

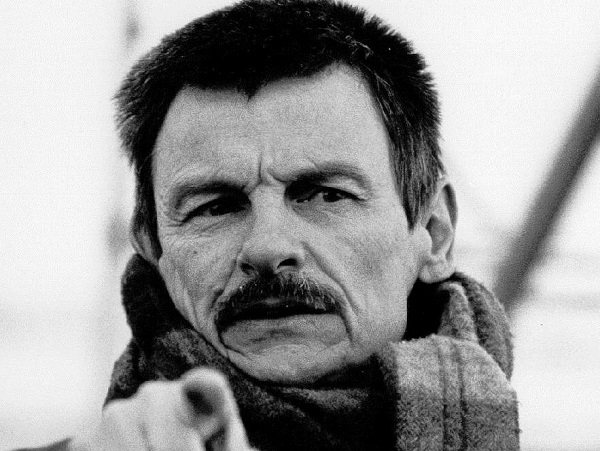

Ed è qui che scoppia il caso Tarkovskij! Sì, perché è con questo film, con cui racconta le vicende di un bambino che partecipa alla Seconda guerra mondiale, fatto di crudo realismo, digressioni oniriche e un’atmosfera oscura e suggestiva, che sembra quasi catapultare lo spettatore dentro l’anima del protagonista, che si vennero a creare le prime incomprensioni con il regime, fino a che, quando nel 1966 uscì “Andrej Rublev”, diventarono un’aperta ascia di guerra, influenzando tutta la carriera del regista.

Un film che rilegge la storia della Russia del Quattrocento attraverso le vicissitudini del pittore di icone Andrej Rublev, finendo per diventare uno dei migliori film degli anni Sessanta dell’intera cinematografia mondiale, soprattutto per le tematiche trattate, attraverso l’uso metafore come la fusione della campana, cioè l’inneggiare il popolo a unirsi contro il tiranno. Il film riuscì a essere proiettato a Cannes nel 1969, riscuotendo un enorme successo, ma in patria fu proiettato solo nel 1971, senza alcun articolo e informativa sulle sale in cui veniva proiettato, a prova della grande “opera di coercizione” per mano del “grande regime”.

Nel 1972 realizzò “Solaris”, tratto dall’omonimo romanzo di Stanislaw Lem: pellicola che racconta di una spedizione scientifica sul pianeta Solaris, in cui avvengono strani fenomeni. Film che venne considerato un‘opera fantascientifica, tanto da essere presentato in occidente come la risposta sovietica a 2001: “Odissea nello spazio”. Peccato che la vera anima di questo capolavoro sia molto più profonda: Kris Kelvin, scienziato inviato a risolvere il mistero, scopre che l’Oceano del pianeta è un’entità senziente che materializza il passato e i ricordi. Siamo al limite dell’animismo, della teosofia, quasi dell’esoterismo di Giordano Bruno o di Lovecraft: il primo con il mistero della sua quintuplice sfera (che a noi, appassionati di filosofia e mnemotecnica, ancora non fa dormire sonni tranquilli), il secondo con i racconti del Necronomicòn.

Una grande svolta, nella carriera di Andrej, avvenne con l’uscita nel 1974 della pellicola dal titolo: “Lo Specchio”. Ecco che se il rapporto con il regime era stato fino ad ora quello che un marito ha con la moglie tradita, da questo momento lo si poteva iniziare a definire una vera e propria faida tra famiglie “shakespeariane”. Il protagonista è un uomo in fin di vita, un emarginato, che non ha un apporto produttivo verso la società (ora capite quale sgomento doveva aver suscitato tra i “super uomini” nitzeschiani del regime), che rivive il passato con il tema dell’infanzia come unico momento felice della vita, unito a un virtuosismo quasi orgasmico nell’uso della macchina da presa e dove il passato e i sogni sono fusi in un unico blocco atemporale, mischiato all’innesto di immagini d’archivio dell’Armata Rossa.

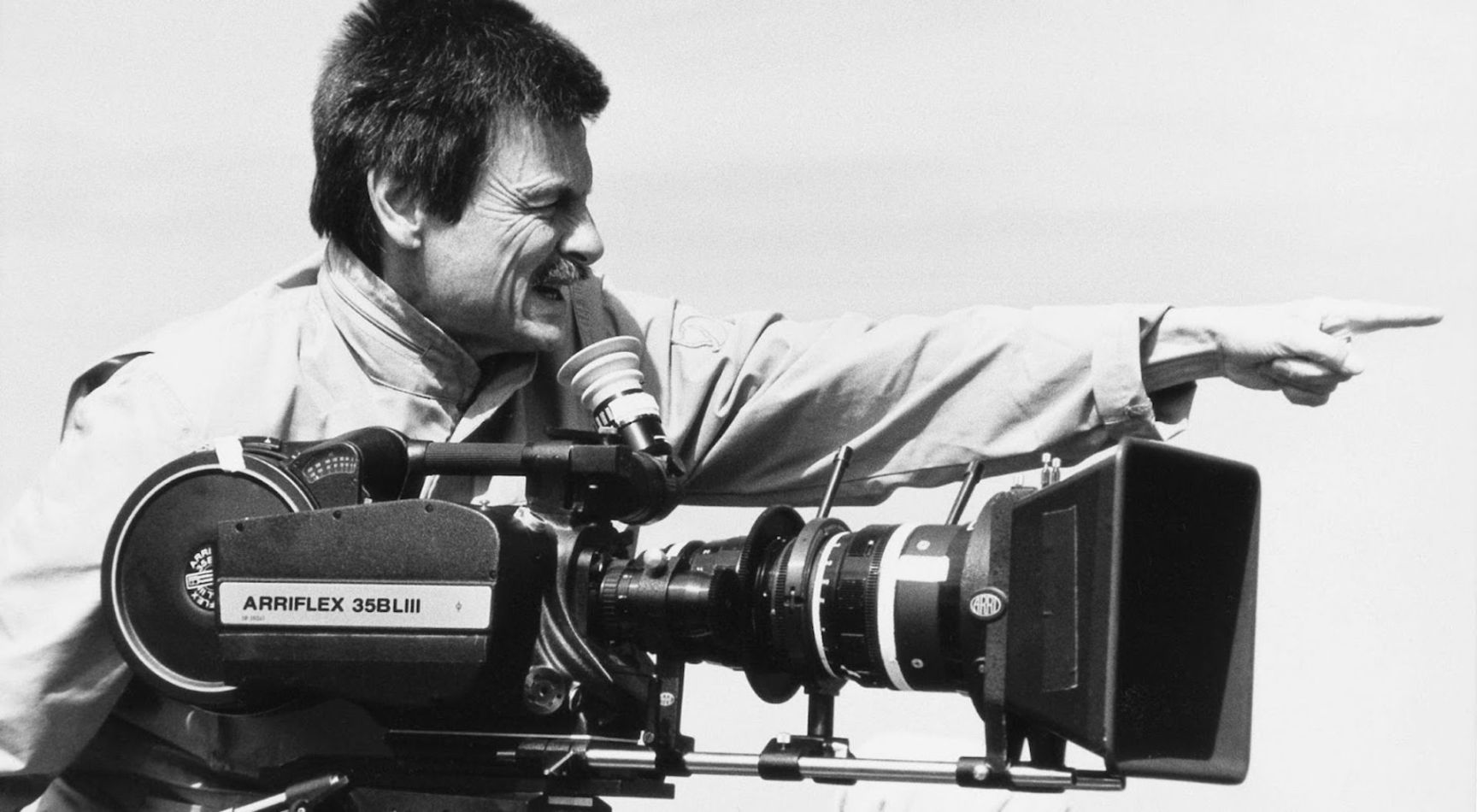

A coronare la lista dei suoi capolavori, nel 1979 uscì “Stalker”, il racconto di un viaggio all’interno di una misteriosa Zona, in uno scenario apocalittico post-nucleare, di uno scienziato e uno scrittore. Zona in cui le normali leggi naturali si sovvertono per cause ignote, nella quale nemmeno i militari osano avventurarsi. Ricordiamo infine anche “Il Sacrificio”, uscito nel 1986.

La domanda che urge porsi è: Andrej, oggi, potrebbe ancora avere il successo ottenuto fino alla sua morte avvenuta nel 1986, dopo aver richiesto asilo prima all’Italia e poi agli USA? La risposta è “no”, non sarebbe assolutamente possibile, se non per un ristretto circolo di intellettuali.

Ci troviamo in un clima di discernimento, di una società profondamente lacerata a causa di una crisi sociale, ancor prima che economica. Il perno del cinema di Tarkovskij non è la narrazione, ma il tempo. Andrej vedeva più affinità con la poesia e la musica. A livello tecnico, i suoi lentissimi carrelli sull’acqua, i suoi intensi e lunghissimi primi piani per raccontare un’emozione, e piani sequenza così lenti da provocarti reazioni interne a livello fisico, non potrebbero più interessare un pubblico ormai troppo abituato alla fagocitazione di informazioni: nel cinema, nel lavoro e nello studio, così come nei rapporti umani.

Oggi, un lavoratore, uno studente o una casalinga che si approccia all’arte audiovisiva non ha voglia di impegnarsi nel comprendere la filosofia all’interno di un film, non ha voglia di allenare la propria mente alla comprensione di un argomento solo a un fine puramente conoscitivo e immaginativo. Il cinema che viene proposto in larga scala è fatto di Supereroi e argomenti semplicistici e la colpa non è del pubblico in quanto persone fisiche, ma degli anni di appiattimento culturale che i grandi media, attraverso la tecnologia e i social, hanno ricercato, cambiando profondamente l’approccio nei confronti dell’arte.

I ragazzi giovani che vedono i film sul divano, insieme alla fidanzata/o del momento, vogliono evadere dall’angoscia che da anni li perseguita, attraverso degli universi paralleli che permettono alla mente di spengersi, perdendosi in personaggi semplici e lineari che “salveranno il mondo”, proprio per “non pensare”.

Sicuramente, dal punto di vista europeo, ancora c’è qualche regista che prova a inoltrarsi del difficile mondo del cinema d’autore: in Italia, si potrebbe pensare a Paolo Sorrentino, che racconta il mondo dell’Alta Borghesia e della nuova Aristocrazia con maestria e sapienza tecnica, facendo qualche debole riferimento alla filosofia e ai dilemmi universali che tormentano l’uomo come la bellezza e la giovinezza. Un esempio è il suo “Youth”. Nel panorama europeo, invece, il cinema franco-belga ha mantenuto un impegno sociale profondo, se pensiamo al cinema dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne. Cinema nel quale vengono trattate tematiche molto delicate, come nel film “L’Enfant”, che narra come in una società dove il dio soldo impera, un padre decide di vendere il proprio bambino in cambio di denaro.

Il problema è che, nonostante la perseveranza di coloro che oserei definire “partigiani” del cinema d’autore, il linguaggio di un artista come Tarkovskij, così unico e inimitabile, non potrebbe più avere un futuro, se non in una ristrettissima cerchia intellettuale. Rimanendo, comunque, sempre nell’ombra.