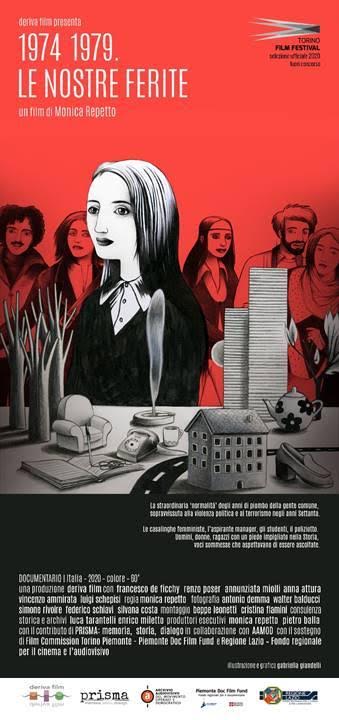

Se il segreto della vita è conoscerne il valore e lo scopo è quello di procurarlo, il documentario “1974-1979 Le nostre ferite” di Monica Repetto, presentato fuori concorso al TFF-Torino Film Festival, ben si confà nel farci riflettere. Il primato dell’ideologia sul valore e le valenze della collettività, con risultato di divisioni sociali esacerbate – come vorrebbero tanti politici ai nostri giorni, in tutti i Continenti – non possono che essere foriere di danni sociali difficilmente riparabili, soprattutto a livello personale. La violenza politica non lascia dietro di sé solo morti o feriti ma anche danni collaterali talvolta irreparabili.

I personaggi della psicologa e cineasta romana sono persone “normali”, vittime della violenza del terrorismo di quegli anni di piombo e sopravvissuti (furono diverse centinaia gli attentati, con matrice fascista, soprattutto dei NAR-Nuclei Armati Rivoluzionari, o di sinistra, firmati per lo più Prima Linea o Brigate Rosse). Una variegata rassegna di personalità, lavori professionali e riflessioni, presentata facendoceli conoscere – tra Roma e Torino, e attraverso repertori familiari in Super8 – in un “prima” e un “dopo” quei tragici eventi di cui sono stati al centro, loro malgrado. Persone e fatti purtroppo presto dimenticati dalla gente e dalla stampa: anche in questa scelta sta la bravura di Monica Repetto e la profondità dei ricordi e delle riflessioni dei cinque personaggi tornati sotto il riflettore.

“1974-1979 Le nostre ferite”, realizzato con il supporto della Film Commission Torino Piemonte e della Regione Lazio-Fondo regionale per il cinema e per l’audiovisivo, ci porta a riflettere sul come quelle ferite lasciate dal terrorismo sui cinque personaggi siano in realtà ferite di tutta la nostra società se ancor oggi il suprematismo trova terreno fertile in tanti animi. È così, allora, che ogni storia individuale trova maggiore valenza nel contesto della storia collettiva.

Il “viaggio attraverso la storia” la Repetto lo ha compiuto assieme alla consulenza di Luca Tarantelli, figlio dell’economista Ezio – ucciso dalle Brigate Rosse nel 1985 – e con il quale la Repetto aveva già realizzato “La forza delle idee”, in ricordo del papà di Luca.

Tra i testimoni ritrovati per il documentario c’è Vincenzo Ammirata, partito a 18 anni dalla Sicilia, dove suonava il rhythm and blues in un’orchestrina, per arruolarsi in polizia e potersi così permettere una famiglia. Il 3 maggio 1979, allora 25enne, fu investito dal fuoco delle Brigate Rosse durante un loro attacco ad una sede della Democrazia cristiana. Con due colleghi arrivò in piazza Nicosia dov’era stata segnalata una sparatoria e i terroristi accolsero la Volante a colpi di mitra: Ammirata, centrato a una gamba e a un polmone, riuscì a salvarsi ma gli altri suoi due colleghi, Antonio Mea e Pietro Ollanu ci lasciarono la vita. “Quei momenti ce li ho sempre in testa ancora oggi – confessa -. Anni dopo, uno dei terroristi mi chiese il perdono, ma non riesco a perdonarlo”.

Francesco De Ficchy, oggi insegnante vicino alla pensione, nel 1974 frequentava il Liceo Augusto situato quasi difronte ad un covo neofascista. Subì due aggressioni: la prima volta gli ruppero il naso, la seconda gli spararono nel cortile della palazzina in cui abitava. Finì sulle prime pagine dei giornali, fotografato su un letto di ospedale, ma ancora oggi si chiede “perché nessuno mi ha mai chiesto quali danni psicologici ho subito allora?”.

Un altro ragazzo romano picchiato dai fascisti nel ’74, e rintracciato dalla Repetto, fu Luigi Schepisi, oggi psichiatra: finì in coma per due sprangate in testa e oggi i ricordi della sera in cui fu aggredito si fermano all’arrivo della “squadraccia” che si scagliò contro lui e due suoi compagni, e riprendono dal momento del risveglio. “Non avevo mai fatto male a nessuno, ma era un periodo di agguati tesi da tutte e due le parti politiche, c’era questa pratica…”, dice Schepisi.

Nella carrellata della Repetto c’è poi Annunziata Miolli, detta Nunni, oggi ultranovantenne ma combattiva come in quel drammatico 9 gennaio 1979 quando, mentre animava la trasmissione delle casalinghe nell’emittente di estrema sinistra Radio Città Futura, un commando dei NAR irruppe e cinque donne, tra cui lei, rimasero ferite da bombe molotov e colpi di mitragliette.

Undici mesi più tardi, l’11 dicembre ’79, a Torino i terroristi rossi di Prima Linea fecero irruzione nella Scuola di amministrazione aziendale per futuri manager: misero dieci persone faccia al muro e inscenarono un “processo proletario” e spararono anche: tra le vittime Renzo Poser, aspirante manager già sposato ma ancora senza figli, che prima di cadere si rammaricò di non lasciare eredi. Colpito al ginocchio commenta: “Ebbi dentro un sussulto quasi di gioia, fu come una liberazione il fatto che mi avessero colpito solo al ginocchio, pensai che allora forse potevo continuare a vivere”. Ha visto crescere una famiglia ma un proiettile è rimasto conficcato vicino all’inguine e ora “ho molta meno sicurezza in me stesso”.

“Per acerbi limiti d’età – ha dichiarato la regista – non ho fatto in tempo a vivere quegli anni. Non sono una ex del ’68. Sono nata nel 1965 in una famiglia in cui la politica era un film in bianco e nero con Don Camillo e Peppone. Non sono una ex del ’77. A 12 anni vivevo isolata in una campagna brulla che si stava ricoprendo di capannoni di cemento. Sono una contraddizione ambulante. Dico no alla cultura di classe ma ne sono il frutto. Da questa posizione che mi sta scomoda ho guardato a quei Settanta, decennio cerniera per l’occidente capitalistico, fine del ciclo espansivo del dopoguerra, dominato da un forte conflitto sociale e da una irriducibile forza d’immaginazione. Partendo da qui volevo strappare le cose dal paesaggio indistinto, che per noi in genere è il passato degli altri, la vita degli altri, quando non eravamo presenti. Ho cercato tra testimonianze, immagini in super 8, archivi e faldoni, perché mi interessava quella zona d’ombra in cui le narrazioni si sono incagliate, tacendo, forzando, idealizzando, negando e a volte anche manipolando”.

“1974-1979 Le nostre ferite” fa riflettere sul sentimento di separazione, di opposti, di noi contro loro: deve essere estirpato dalla nostra mente perché di solito spinge ad una radicalità disastrosa. Diceva Martin Luther King: “Dobbiamo imparare a vivere tutti insieme come fratelli, altrimenti finiremo per morire tutti insieme come idioti”.

Un’edizione molto ricca questa 38ma edizione del Torino Film Festival, che, pur con un budget di circa solo un milione e 200 mila euro, si conferma come un evento di interesse internazionale, per le sue scelte di ricerca di registi indipendenti e “diversi” dai canoni tradizionali – per scelte ed argomenti trattati – e per le sue scelte di organizzazione. Come dimostrano le parole di Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema: “Con l’edizione 2020, il Torino Film Festival afferma il suo impegno nei confronti degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi numero 4 (Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti), 5 (raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze), 10 (Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti)”. E allora? Per mettersi subito sulla buona strada il Torino Film Festival ha deciso che la giuria del concorso ufficiale, formata da cinque persone, sia non solo tutta al femminile ma anche senza un presidente. Par inter pares!