Il Lincoln Center è una fabbrica che macina, sempre a pieno regime, eventi artistici, cinematografici, musicali, coreutici, teatrali. Camminando intorno alla 66a Strada, sulla Broadway, si sente la strana energia dell’arte all’opera, una sensazione presente anche in area MoMA, realtà museale con un comparto cinematografico sempre molto attivo. Dal 15 al 26 marzo 2017, la Film Society del Lincoln Center e il Museum of Modern Art hanno unito le forze e dato vita alla 46esima edizione del New Directors/New Films Festival, il cui scopo è quello di portare a New York, e far scoprire ai newyorkesi, l’opera di autori emergenti sia di casa loro che del mondo là fuori. Negli anni, il Festival ha fatto conoscere al pubblico americano nomi come Pedro Almódovar, Chantal Akerman, Hou Hsiao-hsien, Christopher Nolan, Laura Poitras e Spike Lee. Uno dei nomi dell’edizione 2017 è italiano. Alessandro Comodin. Un friulano trapiantato a Parigi da anni, dopo la formazione accademica a Bruxelles. Un regista italiano dal pedigree europeo, insomma.

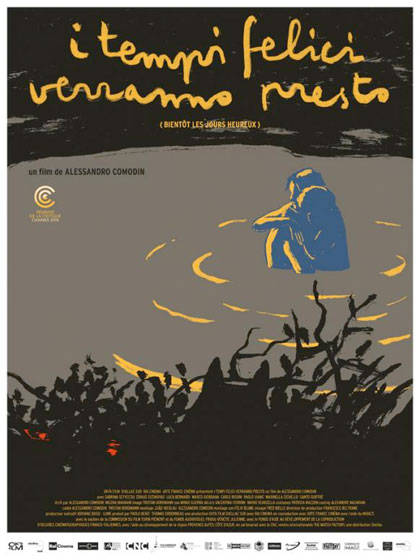

Lo incontriamo all’Elinor Bunin Munroe Film Center per parlarci del film che presenta al festival, I tempi felici verranno presto, suo secondo lungometraggio, ed Evento Speciale alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2016. Il film sta per uscire nelle sale italiane ma Alessandro si dice già contento. “Il bilancio dell’anno è positivo. Il mestiere del regista è molto bello ma anche molto stressante, e complicato, con delle logiche tutte sue a cui io comincio ad accostarmi ora. Ho patito un po’ il fatto che I tempi felici verranno presto è il mio secondo film, e il primo, L’estate di Giacomo, è stato una sorta di miracolo cinematografico, almeno per me!”, e non solo, aggiungiamo noi, visto che ha vinto il Pardo d’oro – Cineasti del Presente a Locarno nel 2011 e altri riconoscimenti come il Woosuk Award al Jeonju Film Festival 2012, l’Ovidio d’oro al Sulmonacinema Film Festival, e il Grand Prix della Giuria al Festival di Belfort. “I tempi felici è stato un po’ meno forte rispetto al primo. E la stessa prima proiezione a Cannes è stata molto dura, nel senso che sentivo la pressione. E poi a Cannes, che è una sorta di fiera, la gente è presa dalle tantissime proiezioni, dagli eventi, i party, e non ha dimostrato molta disponibilità a vedere il mio film, che è abbastanza complesso. Quindi lì per lì sono uscito abbastanza deluso dall’esperienza. Poi, a posteriori, sono stato soddisfatto perché il film è stato accolto nei festival più importanti — tra cui il Festival di Annecy, Rio De Janeiro International Film Festival e Festival du Nouveau Cinéma 2016 — dove ho trovato un pubblico finalmente disponibile a vederlo. In quei contesti ho potuto raccogliere delle soddisfazioni, e un regista agli inizi ne ha bisogno. Ha bisogno di essere un po’ rassicurato. I miei dubbi li ho — e credo che li avrò sempre! Quindi sì, sono felice, così come sono felice di aver potuto portare il film qui a New York. L’estate di Giacomo era passato qui, ma io l’avevo accompagnato solo in Minnesota e Missouri, quindi questa è la mia prima volta a New York”. Alessandro ci racconta le sue impressioni dell’esperienza nella “campagna” americana. “Mi sono reso conto che l’America è un posto complicato. Un po’ un terzo mondo, se vogliamo. Ho trovato molta ignoranza e molta tristezza. La gente sta lì, con i loro abbonamenti, i loro centri commerciali, e sta malissimo… E poi vota chi ha votato…”.

I tempi felici verranno presto prende spunto da un ricordo d’infanzia del regista: Dino, un amico del nonno, ritornato a piedi dalla Russia nel 1945, a guerra finita. La scena iniziale del film — due ragazzi che saltano da un muro con un fucile in mano — rievoca quell’aneddoto famigliare da cui il film prende avvio. Non a caso la fuga e la ricerca della libertà sono temi dominanti. Ariane, figlia di Dino, vive all’interno di una piccola comunità rurale, ma è attratta dal bosco, in cui si addentrerà insieme a un ragazzo biondo… Alla ricerca di cosa e perché sono enigmi che sta al singolo spettatore risolvere, o meglio, all’inconscio di ogni singolo spettatore, dacché a quello, l’inconscio, il film si rivolge. Così come le favole, del resto. Documentaristico nella forma e soprannaturale nell’effetto, il film ha il pregio di condurci per terre note — archetipiche, direi, come il bosco, il lago, la prigione — e al contempo ignote — i tanti interrogativi che suscita e lascia. Per questo, e per il silenzio pressoché imperante, il film sfiora l’ermetismo. Non ci stupiamo, pertanto, che Comodin necessiti di un pubblico dotato di una certa sensibilità per lasciarsi andare a questa avventura sensoriale in cui la trama scivola in secondo piano. Al primo, troviamo l’esperienza tra onirico e fantastico che ci riporta a un immaginario mitico e collettivo che tutti, in qualche modo, portiamo sepolto dentro.

I tempi felici verranno presto prende spunto da un ricordo d’infanzia del regista: Dino, un amico del nonno, ritornato a piedi dalla Russia nel 1945, a guerra finita. La scena iniziale del film — due ragazzi che saltano da un muro con un fucile in mano — rievoca quell’aneddoto famigliare da cui il film prende avvio. Non a caso la fuga e la ricerca della libertà sono temi dominanti. Ariane, figlia di Dino, vive all’interno di una piccola comunità rurale, ma è attratta dal bosco, in cui si addentrerà insieme a un ragazzo biondo… Alla ricerca di cosa e perché sono enigmi che sta al singolo spettatore risolvere, o meglio, all’inconscio di ogni singolo spettatore, dacché a quello, l’inconscio, il film si rivolge. Così come le favole, del resto. Documentaristico nella forma e soprannaturale nell’effetto, il film ha il pregio di condurci per terre note — archetipiche, direi, come il bosco, il lago, la prigione — e al contempo ignote — i tanti interrogativi che suscita e lascia. Per questo, e per il silenzio pressoché imperante, il film sfiora l’ermetismo. Non ci stupiamo, pertanto, che Comodin necessiti di un pubblico dotato di una certa sensibilità per lasciarsi andare a questa avventura sensoriale in cui la trama scivola in secondo piano. Al primo, troviamo l’esperienza tra onirico e fantastico che ci riporta a un immaginario mitico e collettivo che tutti, in qualche modo, portiamo sepolto dentro.

In merito al film, e alla scelta d’intrecciare reale e fantastico — o soprannaturale, come mi piace dire — Alessandro commenta: “Non c’è stata nessuna scelta deliberata. È semplicemente una ricerca personale con il mio strumento, la cinepresa. Non mi piacciono i film di finzione classici, in cui vedi tutti gli artifici. Mi piacciono i film in cui hai l’impressione che quello che vedi sia vero. Non è il codice cinematografico che fa sì che tu, accettandolo, entri in una storia, è piuttosto il fatto che tu abbia l’impressione di vedere la realtà allo schermo. È questo ciò che mi piace come spettatore, e che mi piace quando lavoro. Quindi parto sempre dalla realtà, sempre. E quando filmo — sono io che ho la telecamera in spalla — filmo senza intenzioni narrative. Fondamentalmente seguo delle persone. Faccio proprio una captazione basica della realtà, una realtà che posso aver messo in scena e di cui ho posto le basi lasciando le persone libere di agire al suo interno; oppure seguo una persona all’interno di una realtà che filmo. Pertanto è un approccio completamente diverso, e quindi la fantasia viene dopo. Ti accorgi che questi blocchi grezzi di realtà, messi uno dopo l’altro, possono, attraverso un montaggio decente, portare a raccontarti delle storie fantastiche. Io sono sicuro che la realtà, per prosaica e basica che sia, porti in sé delle cose belle, che io colleziono, seleziono e racconto, mettendole una dopo l’altra — io non sono né credente né religioso, però da bambino, in chiesa, ci andavo e quella religiosità lì, che è una sorta di fede, ma non in Dio, mi ha portato a credere che la realtà, anche stupida, nasconda il bello”.

Dalla poetica cinematografica di Alessandro passiamo al suo rapporto con il nostro paese. “In Italia non sarei nemmeno entrato alla scuola di cinema — pensa un friulano che arriva a Roma! In realtà io non ho mai voluto far cinema. Ma ho sempre voluto fare le cose che mi piacevano. Magari suona un po’ aristocratico, ma è così, e i miei mi hanno sempre sostenuto in questo — anche se sono tutto fuorché degli habitué del cinema. Ho seguito un percorso mio e, dopo il liceo classico, ho frequentato il Dams a Bologna, poi la scuola di cinema a Bruxelles, in cui mi sono appassionato al documentario, e alla fine sono arrivato a Parigi”. Continua ridendo, “Dell’Italia mi mancano le verdure. A Parigi abbiamo quei pomodori olandesi finti…”, e aggiunge, serio. “Mi manca la gente, la facilità alla cordialità — pur simulata magari — che noi italiani abbiamo, e che i francesi non hanno affatto. Mi manca il rapporto con la storia, o meglio, con la stratificazione storica che l’Italia offre. Eppure non posso dire di sentirmi solo italiano… Mi sento di non essere da nessuna parte. Ma sono molto legato al Friuli, alla mia terra”.

In I tempi felici verranno presto, queste istanze comodiniane apparentemente antitetiche, apolidia e radicamento alla terra d’origine, sono entrambe presenti. “La mia più grande disgrazia è di non venire da nessuna parte” dice il ragazzo biondo a fine film, richiamando le parole del regista stesso. E quanto al Friuli, Alessandro ci svela qualche dettaglio del prossimo film. “Ruoterà attorno al giardino di mia nonna e alla figura di mio zio, vigile urbano, in un incontro in cui, in qualche modo, il giardino finirà per essere mio zio… Sarà una sorta di ode ai matti del paese — quelle figure borderline fra droga e follia che si trovano in ogni piccolo paese d’Italia — in stile quasi poliziesco”.

Comodin si discosta fermamente dal cinema italiano mainstream, “quello che dà un’immagine distorta della realtà, in cui tutti i mobili in scena sono IKEA e la credenza sgangherata della nonna, che c’è nelle case di tutti, in quei set non c’è”, e parla bene di film di nicchia e di valore come Bella e perduta di Pietro Marcello e L’intervallo, di Leonardo di Costanzo. Del panorama internazionale, ci dice di apprezzare l’opera di Wong Kar-wai e il cinema filippino, uno su tutti, Lav Diaz con The Woman Who Left, vincitore del Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Nel Q&A dopo la proiezione presso il Walter Reade Theater, il regista ha detto alla platea. “Non volevo raccontare una storia di eroi, ma di persone semplici che cercano di essere felici, anche se alla fine non ci riescono”.

Forse, però, un po’ eroi, lo sono. Per essere felici, specie in questo nostro tempo matto, un po’ bisogna esserlo…

Guarda il trailer di I tempi felici verranno presto di Alessandro Comodin: