Raccontava Clare Boothe Luce, ambasciatrice degli Stati Uniti a Roma nei primi anni Cinquanta, membro del Congresso americano, commediografa famosa e forse la donna più ammirata d’America tra le due guerre mondiali, di essere stata molto favorevolmente colpita durante il periodo fascista in Italia dalle lezioni di economia corporativa all’Università di Roma del professore Amintore Fanfani, e di avere mandato una copia del corso al suo amico Franklin D. Roosevelt, il quale, a suo giudizio, ne aveva tratto ispirazione per importanti aspetti del suo New Deal come principale strumento inteso ad avviare a soluzione la Grande depressione negli Stati Uniti

Questo aneddoto, che io stesso a quel tempo esordiente giornalista a Roma, ho appreso prima dalla bocca della celebre ambasciatrice e poi letto su una rivista americana, probabilmente Time, di proprietà del marito della stessa, Henry Luce, è uno dei pochi elementi che io ho mai udito su rapporti di retroscena tra il regime rooseveltiano negli Stati Uniti e quello mussoliniano in Italia . Adesso un altro, ben più ampio e importante velo su questi rapporti viene sollevato dalla pubblicazione del libro The United States and Fascist Italy – The Rise of American Finance in Europe, di Gian Giacomo Migone, già professore di Storia delle relazioni euro-atlantiche all’Università di Torino, docente nel 1989 sulla civiltà italiana all’Università di Harvard e, per nove anni a partire dal 1992, senatore della Repubblica e presidente della Commissione esteri del Senato.

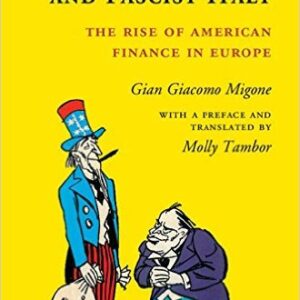

Il libro, già apparso in Italia alla fine del secolo scorso e che per la prima volta viene pubblicato in America dalla Cambridge University Press a cura e nella traduzione della assistant professor di storia europea della Long Island University, Molly Tambor, è stato presentato lunedì sera alla stampa e ai membri dell’Istituto italiano di Cultura a New York dall’autore. Ne è seguito un interessante dibattito a cui hanno partecipato il direttore dell’Istituto Giorgio van Straten, la traduttrice del libro, il direttore del Center for European Studies alla Columbia University, professore Adam Tooze, e un numeroso pubblico.

È un lavoro di quasi quattrocento pagine eminentemente dedicato ai rapporti economici tra le due nazioni, imperniato su un periodo decisivo della storia del regime mussoliniano, l’aggressione italiana all’Abissinia (anche detta Etiopia) e le sanzioni economiche conseguentemente adottate contro l’Italia dalla Lega delle Nazioni; senza peraltro l’adesione degli Stati Uniti, che com’è noto non facevano parte della Lega. Uno dei misteri che fin dall’inizio accompagnarono la decisione della Lega fu la non inclus ione del petrolio, né da parte dei membri della Lega né da parte degli Stati Uniti, tra i prodotti bloccati dalle sanzioni, omissione che, in realtà, dava via libera all’avventura di una nazione totalmente dipendente dall’estero per il petrolio, materia indispensabile in una vasta operazione militare come quella iniziata dall’Italia al di là del Canale di Suez. Secondo il libro, questa esenzione risalì alla influenza sul governo degli Stati Uniti nonché su quelli che facevano parte della Lega delle Nazioni, da parte dell’ambiente conservatore economico e finanziario americano, ambiente che simpatizzava per il regime fascista e da cui dipendeva in maniera particolare l’industria petrolifera.

ione del petrolio, né da parte dei membri della Lega né da parte degli Stati Uniti, tra i prodotti bloccati dalle sanzioni, omissione che, in realtà, dava via libera all’avventura di una nazione totalmente dipendente dall’estero per il petrolio, materia indispensabile in una vasta operazione militare come quella iniziata dall’Italia al di là del Canale di Suez. Secondo il libro, questa esenzione risalì alla influenza sul governo degli Stati Uniti nonché su quelli che facevano parte della Lega delle Nazioni, da parte dell’ambiente conservatore economico e finanziario americano, ambiente che simpatizzava per il regime fascista e da cui dipendeva in maniera particolare l’industria petrolifera.

Una delle principali tesi del libro è che l’aiuto dato all’Italia in questa occasione costituiva al tempo stesso una manovra per l’introduzione di un predominio finanziario americano prima in Italia, poi anche in altri paesi europei. Questo predominio, esplicato in concreto principalmente dalla banca di J. P. Morgan, avrebbe a sua volta concorso a un’egemonia finanziaria, economica e politica americana che sarebbe divenuta visibile dopo la guerra mondiale, per esempio nell’attività della Nato, e i cui effetti sarebbero riscontrabili ancora oggi, perfino come elemento costitutivo del cosiddetto “eccezionalismo” americano.

Questa teoria, che il volume documenta con un ampio numero di dati tra cui di particolare importanza e novità una selezione di corrispondenze interne della Banca Morgan, è stata oggetto di un dibattito interessante ma necessariamente limitato, in cui sono stati ricordati anche i decisivi legami culturali e umani tra le due nazioni, alimentati da indubbia ammirazione da parte del governo democratico rooseveltiano per alcuni aspetti del regime fascista prima della soggezione di Mussolini al suo collega nazista, nonché dall’esistenza negli Stati Uniti di una vasta e politicamente influente collettività di discendenza italiana.