Non più di 2000-3000 caratteri (spazi inclusi), raccomandano gli esperti del digitale, i maestri della web usability come Jakob Nielsen. Questa, la misura ottimale dei testi da pubblicare on line: brevi, concisi, essenziali. E poi da scrivere secondo regole rigide: costruzione a “piramide rovesciata” (prima le conclusioni, poi lo sviluppo del tema, in modo asciutto, si intende) e osservanza di molti accorgimenti. Dal titolo “ambasciatore”, che colpisca l’immaginazione del lettore e risulti curioso e memorabile, alla sapiente distribuzione nel testo di parole “chiave”, magari evidenziate in neretto, che ripetano i passaggi cruciali del discorso e mantengano viva l’attenzione, all’inserimento ben studiato di immagini o video, per sottolineare i punti essenziali, e di opportune didascalie esplicative.

Un ritmo di parole coinvolgente che attiri il lettore frettoloso, catturi almeno per un attimo la sua attenzione e gli impedisca di distrarsi. Guai se salta da un testo o link ad un altro o se abbandona il sito. Le prescrizioni non sono soltanto una sequenza di utili istruzioni, ma un ammonimento ossessivo per chi voglia cimentarsi, per diletto o per professione, in questo esercizio.

Il mito della brevità, della concisione, deve scandire necessariamente la pagina web, il lettore non ha tempo e forse voglia di soffermarsi troppo sulle parole, preferisce scansionare superficialmente il testo, è persino poco propenso far scorrere la pagina per arrivare alla fine. Solo se trova un appiglio, è indotto a fermarsi un attimo; dunque inutile dilungarsi, creare testi prolissi, soffermarsi sui concetti, e argomentare con inopportune digressioni, che fanno perdere il filo e scoraggiano il lettore. Portarlo per mano, quel lettore, per frasi troppo lunghe e sino alla fine di un pezzo, è un’impresa titanica, meglio non affrontarla.

La frammentazione delle informazioni sembra una caratteristica propria del testi digitali. I contenuti brevi o brevissimi sono connaturati agli sms, alla messaggistica whatsapp, alle mail, ai tweet. Addirittura questi ultimi, i “cinguettii”, hanno un limite tecnico, i mitici 140 caratteri (ora raddoppiati a 280), che ne costituiscono una barriera invalicabile. Ma anche sui blog, sui siti di informazione, che potrebbero essere svincolati da questa regola, la raccomandazione è la medesima e raramente i testi superano la soglia più contenuta.

Difficile dire se la brevità sia una caratteristica intrinseca del digitale, connaturata (ma perché?) alla sua struttura tecnica, oppure soltanto contingente, legata magari ai problemi di crescita di un settore ancora relativamente giovane e alle prime armi. Magari la costruzione di smartphone con schermi sempre più grandi e una migliore risoluzione grafica possono facilitare la lettura sul video favorendo quindi la pubblicazione di testi più lunghi (ma anche qui: perché l’occhio umano dovrebbe stancarsi a guardare i caratteri sullo schermo più di quanto non accada sulla carta stampata?). La lettura sul video così potrebbe farsi più piacevole e più facile.

Eppure già oggi la possibilità di pubblicare testi lunghi, che possono offrire maggiori informazioni ed essere anche meglio argomentati, non sembra affatto scoraggiata dai network più importanti: Google premia nelle sue ricerche i testi oltre i 300 caratteri, se ben costruiti, evidenziandoli a preferenza di altri, e rendendo possibile così un maggior numero di condivisioni e dunque di diffusione. Anche il web design si sta dedicando maggiormente a testi più lunghi e scrollabili invece di quelli frammentati e lapidari. Aprendo dunque le porte a quei longform, che sono gli articoli lunghi, diffusi sui magazine cartacei e molto apprezzati negli Stati Uniti. Il sito dell’inglese The Guardian dedica sezioni intere a “letture lunghe”.

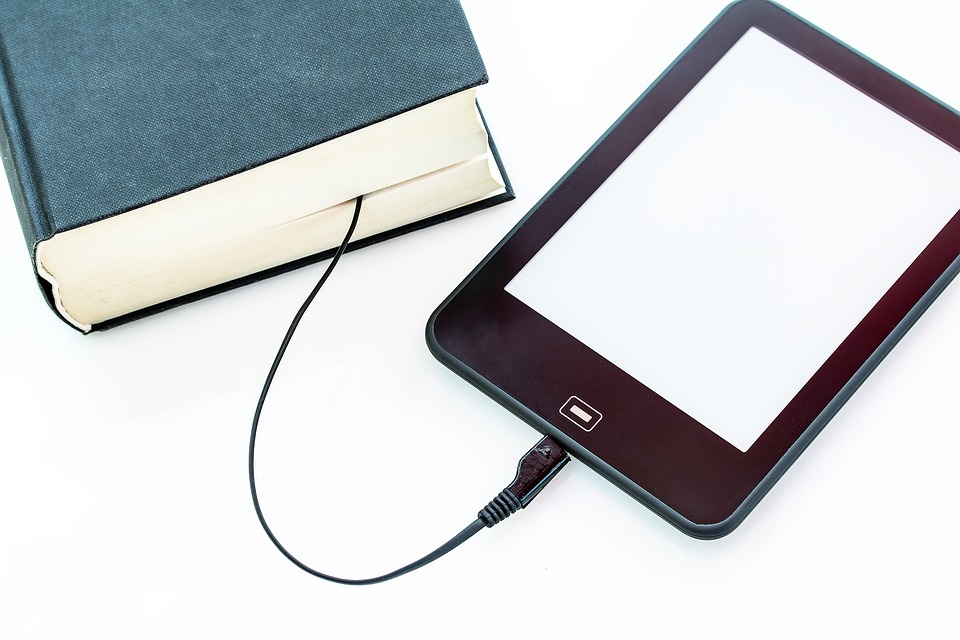

Una inversione di tendenza rispetto all’epoca della sintesi, della stringatezza, della sommarietà nell’esposizione di un pensiero? Non va trascurato il successo, nella narrativa, degli ebook. Certo un mercato ancora molto ristretto (in America è fermo da due-tre anni, ma è ad una quota del 25% sul totale dell’editoria, rispetto al 10% dell’Italia). Tuttavia fa notizia che, sul digitale in Italia, siano diventati bestseller romanzi come il thriller La donna di ghiaccio dell’inglese Robert Bryndza, un triller ambientato nell’odierna Londra, o Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley, pseudonimo di una giovane e sconosciuta scrittrice italiana.

Testi con una scelta oculata e azzeccata dei temi trattati (nel primo caso, problemi di identità di genere, migrazioni, invadenza dei social; nel secondo un storia tradizionale di scalata sociale ed economica da parte di una giovane truccatrice costretta a sposare un nobile per mettere le mani su una ricca eredità). Romanzi capaci di sfondare nelle vendite sul digitale, e poi in cartaceo, a quell’incredibile prezzo di 99 centesimi. Un intreccio di motivi, in quel successo, che mette insieme prezzo molto basso, iniziativa editoriale, marketing, rispetto ai quali comunque l’asserita avversione del web rispetto alla lunghezza delle pubblicazioni sembra contraddetta clamorosamente.

Questione di forma, la dimensione dei testi, o di contenuti? Un po’ di chiarezza forse comincia ad esserci: Facebook per rimanere all’attualità annuncia che privilegerà i post scambiati tra gli “amici” rispetto a tutti gli altri testi pubblicabili sul sito, come notizie, informazioni, pubblicità. Una scelta che oltre l’apparenza denuncia l’impossibilità tecnica, attraverso un semplice algoritmo, di filtrare e bloccare le fake news, e che offre un’indicazione su un’esigenza precisa: il tema della qualità, non della quantità, di ciò che si pubblica.

Brevità e lunghezza sono temi più complessi di quanto non emerga dalle discussioni sulla forma esteriore della scrittura, e sui mezzi (il digitale o la carta) usati per realizzarla. Un tema che attraversa nel profondo per esempio il rapporto tra prosa e poesia, oppure tra racconto e romanzo, tra piccola storia, apologo, breve corsivo e altro genere letterario come il poema, storico o narrativo che si voglia. Contesti diversi certamente, che rimandano a tecniche e elaborazioni con una propria specificità. Ma nei quali la riflessione sulla forma si distingue da quella sulla sostanza dello scritto.

Scrivere è una sfida continua: nella ricerca della necessaria tensione che guida la scelta delle parole, l’elaborazione di una trama, l’esposizione di concetti. Da esprimere in un testo di lungo respiro e articolato, oppure in una breve sequenza di frasi molto stringate. Trovare la misura che rappresenta quella tensione e che le dà voce e corpo è cosa che prescinde dal numero delle pagine usate e dallo schema geometrico prescelto.

Non bastano le regole più acute per ispirare davvero l’espressività di un testo e la sua capacità di raccontare, della vita, la densità ed essenzialità. Asciuttezza e periodare lungo si confrontano comunque con l’intensità della scrittura, la sua capacità di raccordare idee simultanee, pensieri oscillanti, in un tragitto, breve o lungo non importa, in cui comunque è la sostanza del frammento che, nella sua asciuttezza, dà luce e risalto alla pagina: la brevità può persino essere una sorta di categoria dello spirito.

Questione di temperamento certo, dello scrittore e del suo lettore. Attitudini, preferenze, orizzonti mentali di ciascuno. Perché l’alchimia è reciproca: il lavoro dell’autore è quello di cogliere nella concisione, comunque articolata, quel frammento che esprime ciò che è, per densità specifica, così essenziale e pregno di significato nella propria visione delle cose, mentre l’aspettativa del lettore, o la sua attesa mentre scorre la pagina, è quella di lasciarsi sorprendere dagli stessi piccoli frammenti disseminati nel cammino che sta compiendo.