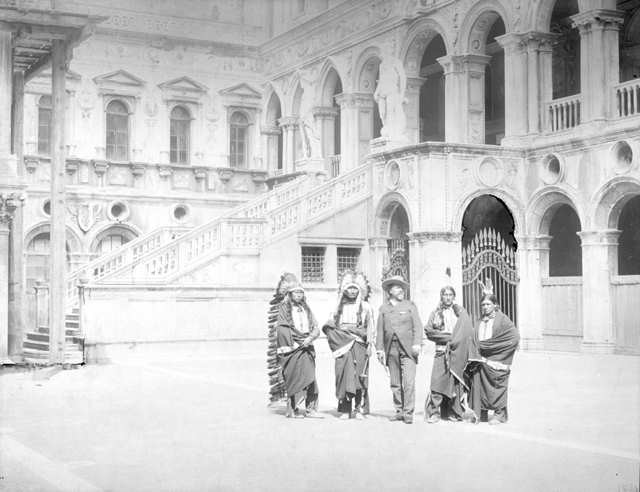

Incredibile ma vero, Buffalo Bill, cioè il colonnello William Cody, nel 1890 a Venezia su una gondola e al palazzo ducale coi suoi piumati pellirossa. Fu anche l’anno in cui a Roma l’8 marzo perse la sfida nella doma di puledri contro i butteri dell’Agro Pontino con a capo il cisternese Augusto Imperiali.

Venne due volte in Italia con il suo Wild West Show, durante la sua seconda tournée europea del 1890 e durante la terza del 1906. Fu lo sviluppo clownesco di undici stagioni teatrali dal 1873, su un progetto, si dice, dello scrittore Ned Buntline, che aveva dedicato al West alcuni racconti.

Nel 1906 giunse a Torino con cinque treni speciali e sistemò il suo circo nell’antica piazza d’armi su un’aerea di 40 mila metri quadrati. Per chi volesse vedere queste e altre foto c’è in Italia un sito di fanatici cultori (Farwest.it. La comunità italiana di appassionati di storia del West americano) da dove ho tratto queste e che riporta anche degli straordinari filmati (YouTube in Wild West Show). In questo spettacolo circense l’eroe Buffalo Bill ricreava lo scontro del giugno 1876 vicino al torrente Little Bighorn tra Dakota, Cheyenne e Arapaho e il 7° Reggimento di cavalleria guidato da George Custer che vi perì, episodio epico assurto a simbolo della guerra contro i cosiddetti Indiani. Vi si esibivano veri cowboy e pellirossa, come pure nelle saghe del leggendario capo Sioux Toro Seduto, della spericolata Calamity Jane e di Wild Bill Hickock, assunti ad epopea eroica del West. Lo spettacolo ebbe grande successo per più di vent’anni negli Stati Uniti e nelle strepitose tournées in Europa, in Italia si esibì anche a Genova, Treviso e in altre città, fu addirittura l’attrazione principale a Londra durante il Giubileo d’Oro della Regina Vittoria nel 1889 e all’Esposizione Mondiale di Chicago del 1893.

Da allora l’epos del Wild West fu tema quasi unico del cinema americano, fu “il cinema americano” e si prolungò per decenni, sostenuto nel secondo dopoguerra anche dalla diffusione del fumetto a livello di letteratura di infanzia. Su questi strumenti di conoscenza del West mitico abbiamo da ragazzi simpatizzato con i rudi cowboy e i rancheros, immigrati padroni usurpatori di terre altrui, in genere anglosassoni, i “visi pallidi” protagonisti buoni e vincitori, contro i pellirossa, brutti selvaggi e cattivi (“il cattivo” della storia in Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain). E abbiamo appreso di calumet (simbolici, cannello-uomo, fornello-Madre Terra) della pace, tranne ad ordire imboscate, e anche di tenere squaw dalle trecce nere. Era l’epos popolare, proprio del fakelore, coniato dall’antropologo statunitense Richard M. Dorson (Folklore and fakelore del 1950), per indicare l’epopea di un West, inventato e presentato come autentica tradizione. In Italia genio inventore fu nel 1948 Giovanni Luigi Bonelli assieme con Aurelio Galleppini che con Tex Willer, pubblicato per oltre settant’anni e oggetto ancora di mostre e celebrazioni, ha inteso creare un ipotetico rovescio della medaglia: da gangster a ranger del Texas a dimissionario, poi ancora in servizio non effettivo con incarichi speciali, a Aquila della notte, capo supremo dei Navajos, assieme al suo maestro un tempo pure gangster, Kit Carson. Si era nel turbine dell’ideologia del “selvaggio”, non “buono” come quello dell’Émile di Jean-Jacques Rousseau del 1762 («Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l’homme») e di altre sue opere, da noi nel momento esaltante della promulgazione un anno prima, nel 1947, della nostra Costituzione. Quella di Bonelli era una revisione tutta italiana di una civilizzazione che poteva venire però solo da un capo bianco nei panni del pellerossa. Patetico e ipocrita gioco di ombre che si volle discriminare addirittura come di sinistra.

Il genere filmografico in Italia diffuse le sue propaggini per molti decenni, per concludersi con l’invenzione tra ironica e caricaturale, ma di grande effetto degli italo-western o spaghetti western. A buon titolo nella storia del cinema western i capolavori del geniale Sergio Leone, l’indimenticabile inizio con Per un pugno di dollari, seguito da Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo (“trilogia del dollaro”), e C’era una volta il West, Giù la testa e C’era una volta in America (“trilogia del tempo”). Egli ha rivoluzionato il linguaggio del gangster movie, con l’impassibile Clint Eastwood, prima che diventasse l’ispettore Callaghan o fosse immortalato con gli Oscar. E le musiche da album di Ennio Moricone. Questa fu l’America che conoscemmo da ragazzi, oltre all’ingenuo e scalognato zio Paperino e all’invincibile Topolino.

Questo epos del West fu l’immagine dell’America, rappresentazione nobilitata dall’ideologia della “frontiera” (simbolo la strada madre, la Route 66 di Furore del demistificante Steinbeck, quello anche di Uomini e topi, o di On the road di Jack Kerouac), quell’oltre in cui l’uomo americano ha voluto emulare il mito di Odisseo (e perché no, di Cristoforo Colombo). Solo che questi nella scoperta del mondo, baricentro allora il Mediterraneo, non commise stragi né tolse terre a nessuno. Anzi perdette navi e uomini e fu accolto nell’ultima tappa con onori regali nell’isola di Nausicaa, con xenia (doni) che materializzano il concetto di xenos, “straniero-ospite”.

La “frontiera americana” fu l’ideologia delirante di Frederick Jackson Turner che nel suo manifesto “The Significance of the Frontier in American History” del 1893 affermò che questo processo del confine in movimento con il suo impatto sulle lunghe file di carovane di pionieri (altro che barchette e navi onlus carichi di disperati, nudi e crudi, tra Africa e Sicilia) verso il miraggio di terre vergini e poi nella corsa all’oro fu l’origine delle caratteristiche democratiche, innovative, violente e distintive del carattere americano. Secondo la sua tesi, creò democrazia, «spezzando i limiti dell’abitudine, offrendo nuove esperienze, istituendo nuove istituzioni ed attività». Questo esodo biblico, questa migrazione disperata ed illusoria verso terre inesplorate avrebbe plasmato un uomo nuovo, diverso dai primi arrivati, rimasti “europei” di cultura, avrebbe prodotto l’americanizzazione, la formazione del tipico cittadino americano: «più si va verso ovest, più si è americani». Giunse ad affermare: «La frontiera è la cresta, la lama acuta dell’onda, il punto d’incontro tra barbarie e civiltà». Oltre di essa non c’era che la «barbarie della natura e dei popoli» (wilderness). Non per nulla alcuni criticarono la tesi come una nuova ondata nella storia dell’imperialismo statunitense.

E gli indigeni, meglio gli autoctoni, che posto occupavano in questa gloriosa conquista con l’esaltato pretesto di una “civiltà” imposta (così Cicerone a giustificazione delle conquiste romane, così anche per tante più recenti aggressioni)? Erano semplici selvaggi, con scure di guerra (il celebre tomahawk) e raggiera di piume sul capo, oggetto e non soggetto della storia delle proprie terre, aride e desertiche? E cosa poteva contare il reale primitivo proprietario, ignorato o odiato come malvagio nemico da sterminare (la fantasia di L’ultimo dei Mohicani di F. Cooper) per civilizzarlo?

E la fine della frontiera doveva essere il nuovo espansionismo verso il mare, come indicava il futuro presidente Theodore Roosevelt? O c’era ancora, più recente, una New Frontier da scoprire, come sostenne John F. Kennedy alla Democratic National Convention di Los Angeles il 14 luglio 1960 (The New Frontier Speech), la Nuova Frontiera della scienza e dell’innovazione tecnologica o, con maggiore impatto emotivo, l’esplorazione spaziale e la conquista della Luna del 1969, con stabilizzazione di confini e bandiere e divisione di sabbia?

Tutta colpa del rovinoso errore di Colombo alla ricerca della via più breve verso le ricchezze delle Indie? Perciò le Indie occidentali e l’etnonimo Indiani d’America, di fronte a Indios o nativi. Vittime di genocidio massiccio in USA e Canada, giustificato con la teoria della supremazia razziale o culturale, da una popolazione stimata tra i 50 e i 100 milioni, nel 2012 ridotti a 2,5 milioni, di cui circa 1 milione reclusi nelle riserve. Nonostante le Riduzioni gesuite, la prima bolla Sicut dudum fu del 1435 di Papa Eugenio IV fra le tante di Urbano VIII, Benedetto XIV, Gregorio XVI, Leone XII fino alla Mater et magistra di Giovanni XXIII del 1961. Se colpa vi fu di Colombo fu quella di avere scoperto l’America, offrendola all’ingordigia e al possesso di immigrati occidentali.

Farà altre vittime la corsa verso nuove frontiere, la spartizione della Luna o di Marte? Sarà motivo di nuovi genocidi? Brutto affare l’imperialismo.

Egregi signori della NEA (National Education Association), di queste aberrazioni fu responsabile Cristoforo Colombo? E cosa c’entrano le vostre “Vision, Mission and Values” con la vera paideia, che è formazione di un cittadino consapevole della verità storica: «to advocate for education professionals and to unite our members and the nation to fulfill the promise of public education to prepare every student to succeed in a diverse and interdependent world»?