Dal terrazzo più alto del piedistallo della Statua della Libertà guardo il mare davanti a New York. Penso alle navi di immigrati che passavano di lì un secolo fa, a pochi centinaia di metri in linea d’aria da dove mi trovo ora. È facile ‘visualizzarli’. Li ho visti in mille immagini d’epoca.

Uomini, donne e bambini si sporgono dalle balaustre della nave con cui hanno appena attraversato l’oceano per guardare New York e salutare la Gran Signora.

Chissà quanti timori nei loro cuori. Ma chissà anche quanta gioia, pensando a cosa il futuro americano avrebbe avuto in serbo per loro.

Anch’io sono un immigrato, inutile negarlo. Forse sono un “emigrato di lusso”, come una conoscente italiana mi aveva definito su Facebook due anni fa. Sono venuto negli USA più per scelta che per necessità. E non posso certo dire di fare un lavoro umile. Eppure condivido molto con i migranti di 100 anni fa. Lasciare il proprio paese per trasferirsi in uno nuovo a tempo indeterminato è un passo importante, carico di defining moments, ‘giri di boa’ che rappresentano pietre miliari nella vita di una persona.

Ricordo il momento in cui l’aereo con a bordo l’intera famiglia decollò da Fiumicino in un giorno di Ottobre del 2011. Eravamo stanchi per la levataccia. Le prime luci dell’alba mi permettevano di vedere dal finestrino l’aeroporto che si allontanava. Non si poteva parlare di tristezza, ma c’era la consapevolezza che un legame profondo veniva reciso in quel momento.

Ricordo cosa era accaduto un mese prima. Il defining moment in cui appresi che mi sarei trasferito in America con tutta la famiglia. Le emozioni, per un attimo, mi sopraffecero. Emozioni che dovevano sicuramente assomigliare a quelle degli espatriati passati di lì, italiani e no.

Cary, il mio avvocato americano, mi aveva assistito in quell’operazione. In qualità di inventore di un componente software abbastanza noto, avevo i requisiti per richiedere un visto riservato agli esperti del proprio campo. Nell’estate 2011, la mia azienda aveva fatto domanda di visto presso USCIS, il ministero statunitense per l’immigrazione e la cittadinanza.

Cary mi aveva dato un link al sito web di USCIS e mi aveva spiegato che avrei potuto verificare se la mia domanda fosse stata accettata lì. Interrogare direttamente il sito sarebbe stato più rapido di qualsiasi altra notifica ufficiale a riguardo.

Avevo preso il vizio di controllare quella pagina almeno una volta al giorno, forse due. Oramai lo facevo con nonchalance e distacco. Quasi senza pensarci più. Credo che, per qualche strana ragione subconscia, mi aspettassi che la pagina mostrasse la scritta ‘in progress’ per sempre. In una calda giornata romana di settembre la pagina mi apparve diversa. Più verde. Feci una pausa di alcuni secondi. La mia domanda era stata accettata. Rimasi calmo, eppure qualcosa mi aveva toccato dentro. Chiamai mia moglie. Tatiana non capì immediatamente perché avessi gli occhi lucidi. Le diedi la notizia.

Tutto d’un tratto cosa fosse appena successo fu chiarissimo. Avevo detto all’America: “Sono uno ganzo. Farò partire un’azienda di successo in USA. Lasciami venire lì”. E l’America mi aveva risposto: “OK, Luca, ti credo. Vieni qua. Fammi vedere cosa sai fare”. Ce n’era abbastanza da far piangere anche un maschio adulto.

Il Giorno Prima

Che rottura quando ti spostano i meeting all’ultimo momento. Ero arrivato a New York il giorno prima per essere puntuale la mattina seguente. E invece non sarei entrato in azione prima delle 4 del pomeriggio.

La Sera Prima

“Non penso, sir” – mi dice l’impiegato alla reception – “Senza prenotazione sarà probabilmente tutto pieno. Provi ad andare la mattina presto. Prenda la linea 4 o la 5 da qui fino a Bowling Green. Forse potrà comprare il biglietto là. Attento perché pioverà domani”.

La Mattina

Faccio una foto al biglietto con lei lontano sullo sfondo. Il battello è semivuoto. Nonostante il tempo pessimo, i turisti salgono sul piano scoperto e fotografano la Statua della Libertà che piano piano si avvicina.

Il battello attracca a un porticciolo dietro la statua. Scendiamo quasi tutti e ci dirigiamo verso l’entrata al piedistallo della statua.

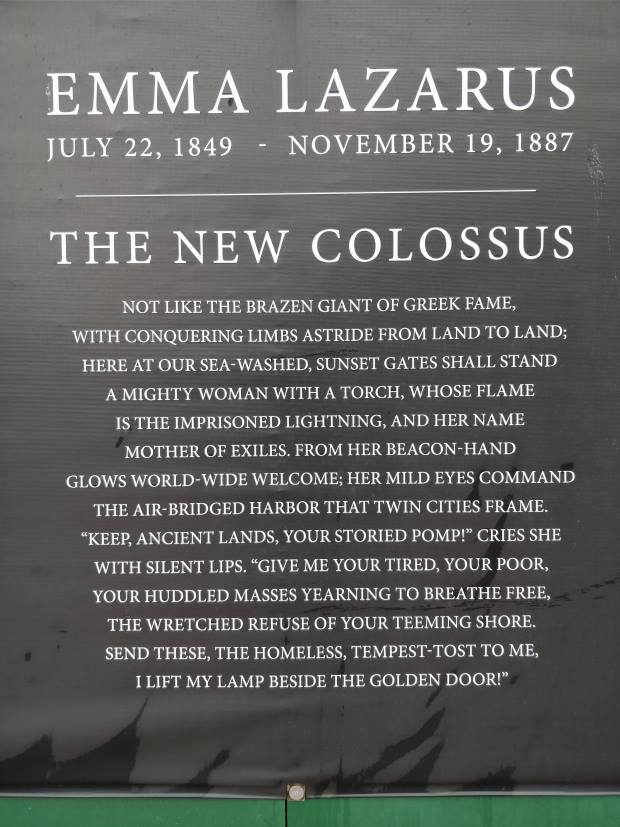

Le recinzioni all’area di costruzione del futuro museo della statua mi propongono i versi del famoso sonetto di Emma Lazarus, scritto in occasione della costruzione dell’opera.

Il Nuovo Colosso di Rodi

Non ha nulla a che fare col gigante imperioso del porto di Rodi.

Arrivando dal mare, varcati i cancelli del tramonto, una donna si ergerà maestosa. La sua fiamma è il lampo soggiogato. Il suo nome è Madre degli Esiliati.

Il faro nella sua mano irradia il benvenuto al mondo e i suoi occhi gentili dominano il mare tra Manhattan e Brooklyn.“Tenetevi pure, terre antiche, la vostra rinomata grandeur” ella grida pur senza muover le labbra.

“Date a me le folle stanche e povere che bramano di respirare libere.

Quelli voglio, gli sfigati che si assiepano sui vostri lidi, i senza casa sballottati delle tempeste.

È per loro che alzo la torcia e illumino la porta d’oro.”

(traduzione di Luca Passani)

Wow!

Quanta differenza tra quell’America in piena espansione e quella di oggi, capeggiata da un presidente che non vuole immigrati delle shithole country (nazioni cesso).

Entro nel piedistallo, dove ancora è ospitato il museo della statua della libertà, ma la mia mente si è incagliata su quel pensiero. Perché emigra la gente? Cosa è cambiato tra allora e oggi? Possiamo fare un parallelo tra la situazione italiana di oggi e quella americana 100 anni fa? Respingere e rimandare a casa gli immigrati clandestini è diritto di ogni paese. Come porsi eticamente dinanzi al fenomeno dell’immigrazione clandestina?

Domande “pesanti”, ognuna delle quali se ne porta dietro altre ancora più pesanti sul significato dello stato, sulla condizione umana, sulle differenze tra gli immigrati di allora e quelli di oggi, su cosa sarà il lavoro negli anni a venire con l’arrivo dell’intelligenza artificiale e la capacità delle macchine di fare lavori manuali e intellettuali.

Un’addetta al museo mi ‘scorre’ davanti. Il suo lavoro è pulire la barra d’ottone che tiene i visitatori a debita distanza dagli oggetti esposti.

Chissà cosa pensa di quel lavoro la signora. Se fosse italiana sicuramente si lamenterebbe che è un lavoro del piffero. Vivendo in USA, non mi stupirei invece se l’addetta considerasse prestigioso il suo compito nel museo della Statua e si sentisse totalmente appagata dal suo ruolo (senza considerare l’assicurazione sanitaria data ai dipendenti federali).

Del resto è questo il bello dell’America: insegnano a tutti fin da bambini a cercare la propria felicità e non a rosicare per quella degli altri.

Che sia esattamente in questo l’ingrediente segreto che fa degli USA una nazione così forte?

Inizio la scalata dei 190 gradini che mi portano sulla terrazza alla base del piedistallo. Esco all’aria aperta e ventosa. Anch’io bramo di respirare libero dopo quella scalata.

Dal terrazzo vedo Ellis Island e, dietro ad essa, Wall Street. Mi trovo da solo con la mia realizzazione di essere io stesso un immigrato in America. Ripenso al giorno in cui mi ero trasferito in USA con la famiglia e al periodo che aveva preceduto quel momento.

Scendo. Riprende a piovere forte. Corro verso il pergolato che protegge i turisti in attesa di imbarcarsi sul battello per Ellis Island. Due ragazze americane ironizzano sull’accento tipicamente newyorkese con cui uno degli addetti dice “New York”.

A questo punto il tempo stringe. Devo tornare all’hotel a prepararmi per il meeting del pomeriggio. Non ho tempo per vedere il museo. O meglio, non avrei il tempo. Visto che il prossimo battello passa dopo 20 minuti decido comunque di entrare.

Scolaresche e altri visitatori si assembrano all’ingresso del museo di Ellis Island.

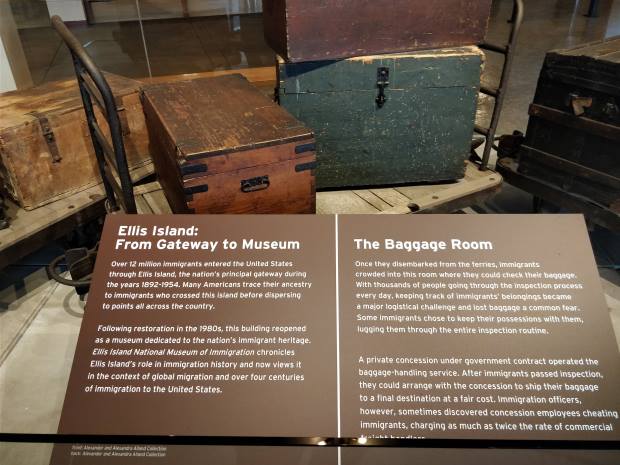

Il museo è enorme e di un interesse assoluto.

Vedo alcune stanze. A caso. La zona bagagli. La foto degli immigrati in diverse situazioni. Una statua che illustra una visita medica. I computer su cui ogni americano può trovare il nome dei parenti più o meno lontani che entrarono nel paese.

Mi trovo nelle stanze che illustrano il processo di naturalizzazione. Guardo il video del giuramento per i nuovi cittadini naturalizzati e rischio di commuovermi di nuovo.

Basta. Non ha senso carpire qualche immagine così a caso. E poi anche troppe emozioni per una mattina.

Voglio tornare qua e vedere questo museo per bene. E soprattutto voglio tornarci con la mia famiglia. Se un giorno saremo americani, sarà perché siamo passati di qui a farci domande e a cercare delle risposte.