Quando arrivi a Chambersburg, mai penseresti di trovarti nella capitale del New Jersey. Perché tra le strade illuminate, gli edifici imponenti, la cupola dorata della New Jersey State House del centro di Trenton e le case sfitte, la decadenza e il degrado di Chambersburg la differenza c’è ed è evidente.

“Eppure Chambersburg una volta non era così”, questo ti dicono gli italoamericani, quelli che in questo quartiere nella parte sud della città vivono ancora e gli altri, la maggior parte, che qui hanno trascorso buona parte della loro vita e oggi si sono spostati in zone più residenziali. Sessantenni e settantenni un tempo bambini che tra queste strade, nelle grammar school allestite all’interno delle due chiese cattoliche, nella piazza dedicata a Cristoforo Colombo agli inizi degli anni Sessanta, ci sono nati oppure hanno mosso i primi passi da italiani in America: cinquanta, sessanta, settanta anni fa.

Comunità

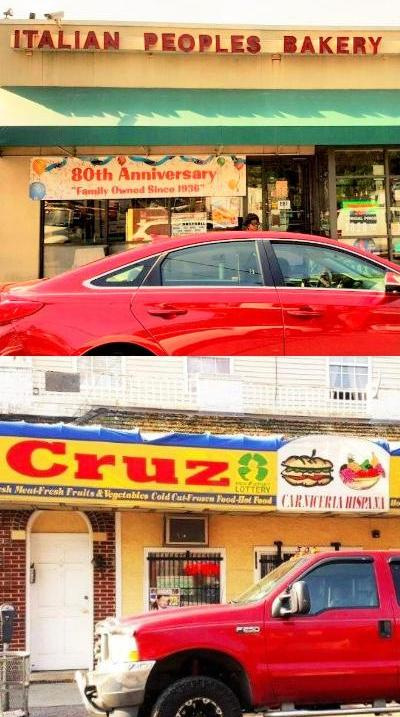

Perché Chambersburg è stata per anni una delle tante Little Italy d’America, fulcro della comunità di italiani emigrati negli Stati Uniti in cerca di futuro. Comunità è la parola chiave per capire cosa era un tempo questo posto. Non un semplice neighborhood: qui ognuno conosceva l’altro per nome e cognome, si stava assieme, ci si aiutava reciprocamente. In Hudson Street nessuno parlava inglese, ma siciliano, napoletano, calabrese. C’erano le feste paesane e le processioni religiose. C’era il cibo italiano, le bakery, le macellerie, i grocery store italiani. E ovviamente i ristoranti, che erano molto più di un semplice locale dove mangiare, ma vere e proprie famiglie allargate, come il Taylor Restaurant, il cui proprietario Tony Falva non ha mai voluto imparare l’inglese, un po’ per pigrizia un po’ per identità culturale. Era qui che molti trascorrevano allegramente del tempo dopo una dura settimana di lavoro.

Working class italiana

Perché il motivo per cui si viveva a Chambersburg era il lavoro. Qui viveva la working class che tutti i giorni, alle tre, alle quattro del mattino si svegliava per andare a lavorare nelle fabbriche di Trenton e dintorni, quella classe di operai che ha contribuito a dare un senso alla celebre scritta che si legge sul Lower Free Bridge, “Trenton Makes the World Takes”. Nel Roebling Building ad esempio, la fabbrica dove si è prodotto l’acciaio per realizzare il Ponte di Brooklyn e il Golden Gate di San Francisco. O la fabbrica di sigari, dove lavoravano molte donne italiane o ancora l’Ice House, la casa del ghiaccio, rimasta attiva fino all’arrivo del frigorifero, fabbrica in cui molti ragazzi italiani lavoravano durante il periodo estivo per mettersi da parte qualche spicciolo per andare al cinema o al bar la sera.

Il sogno americano

Dietro l’abbandono di Chambersburg da parte degli italiani c’è il sogno americano. Quel sogno fatto di una casa, un giardino da curare con tanto di staccionata e garage, una proprietà privata insomma, da cercare nelle zone limitrofe. Con il passare degli anni, poi, le fabbriche hanno tirato giù le serrande e per qualcun altro è arrivata la necessità di spostarsi altrove.

È così che la comunità di italiani di Chambersburg ha iniziato a dissolversi. E quelli che restano pensano di andarsene via. “Adesso tutto è cambiato, non è più come una volta”, dice Joe, 66 anni, 40 trascorsi a Chambesburg. Prima di lui ci era arrivato suo nonno, nel 1903, da Sant’Antimo, nel napoletano. Con sua nonna aveva aperto un forno, The Colonial Backery, dove hanno lavorato moltissimi italiani. “Non ci sono più gli italiani, ora ci sono gli spanish”, spiega. È cambiata la comunità. Che viene dal Messico, Guatemala, Costa Rica, Colombia. Qui si generalizza, li chiamano “i latinos”, senza dare troppa importanza alla provenienza. Diverse etnie, stesso sogno, il Sogno.

La storia si ripete

Le insegne dei locali italiani hanno lasciato il posto ad altre dai nomi più esotici. Niente più Rossi’s, Marsilio, La Gondola, De Lorenzo, ma Chapala II o Montezuma. Nella chiese locali, niente più messa in italiano: oggi nella St. Joachim Curch , la chiesa principale della zona, lo spagnolo predomina nell’omelia. Da “the ‘burg”, come lo chiamavano gli italiani, a “Barrio”. From the ‘Burg to the Barrio. A portrait of Chambersburg and Trenton è anche il titolo di un documentario girato da Susan Ryan, che in 45 minuti ha cercato di spiegare quello che è successo qui in meno di 30 anni: poca integrazione, ma una convivenza, talvolta sofferta, tra le varie comunità, una serie di tanti microcosmi che si contendono lo stesso spazio.

È la storia che si ripete, la solita: quella dell’altro, il diverso, che non si conosce e che per questo incute timore: “Chambersburg non è più una zona sicura, è pericolosa”, ha dichiarato qualche tempo fa Jimmy Kamies, proprietario e chef del ristorante Amici Milano, uno dei più rinomati della zona, ai microfoni del NJTV News. Così la pensano in molti e per questo vanno via. Dimenticando che anche loro, tempo fa, quando arrivarono non furono subito i benvenuti, per gli stessi motivi per cui oggi si criticano i latinos.

“Vanno via per noi, ma non capisco perché, noi siamo qui per lavorare”, dice Juan, che è venuto da Santander e oggi lavora in una pizzeria a taglio. A differenza degli altri residenti, loro non hanno molta voglia di parlare, preferiscono non mettersi nei guai e lavorare. Sono consapevoli di vivere in un quartiere in cui c’è razzismo e dove non sono i benvenuti, ma they don’t care, o meglio, hanno altre priorità. Molti, paradossalmente, sono manodopera di attività di italo-americani. Perché per loro, Chambersburg è questo: un trampolino. Lo stesso dal quale altri, tanti anni fa, si sono lanciati. Con lo stesso desiderio dei loro nonni e bisnonni: inseguire il sogno americano.