Il 24 settembre 2015 Papa Francesco, dinanzi al Congresso degli Stati Uniti d’America, assieme a tre grandi uomini ha citato una grandissima donna americana, Dorothy Day. A quale proposito? «La mia visita capita – disse il Papa – in un momento in cui uomini e donne di buona volontà stanno celebrando gli anniversari di alcuni grandi Americani. Nonostante la complessità della storia e la realtà della debolezza umana, questi uomini e donne, con tutte le loro differenze e i loro limiti, sono stati capaci con duro lavoro e sacrificio personale – alcuni a costo della propria vita – di costruire un futuro migliore. Hanno dato forma a valori fondamentali che resteranno per sempre nello spirito del popolo americano. […] Vorrei menzionare quattro di questi Americani: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day e Thomas Merton».

Dorothy nasce a Brooklyn nel 1897 da famiglia protestante, studia a Chicago dove con la famiglia vive in un quartiere abitato dai reietti della società. Convinta attivista della sinistra radicale, coltiva amicizie con i dirigenti del potente Partito Comunista americano. Nella sua lunga vita ha vissuto attivamente tutti gli eventi sociali del XX secolo che coinvolsero gli USA: i due conflitti mondiali, la grande depressione, la guerra fredda e la guerra in Vietnam. Nel 1916, dopo essersi trasferita a New York, inizia a scrivere per The Masses e altre testate giornalistiche di sinistra. Pacifista tout court, sceglie durante la guerra di fare la volontaria come infermiera in un ospedale di Manhattan, aiutando i malati colpiti dall’epidemia influenzale.

Sempre al fianco dei lavoratori, dei senzatetto e dei poveri che la società americana del tempo produceva riducendo uomini e donne alla miseria, nel 1932 è a Washington, dove segue per alcuni giornali di area cattolica la marcia della fame dei disoccupati organizzata dai comunisti. Per le sue posizioni radicali, la difesa dei diritti degli ultimi e la forte opposizione al sistema politico-finanziario-economico, viene etichettata come anticonformista, ribelle, anarchica e femminista. Nel periodo postbellico del secondo conflitto mondiale, contesta la guerra fredda e la politica nucleare, fino a farsi imprigionare. Difattil assieme ad alcuni amici, disobbedisce alle disposizioni governative che obbligavano i newyorkesi a scendere nei rifugi durante le esercitazioni antiatomiche.

La vita di questa donna irrequieta, giusta e generosa si comprende solo intrecciandola con i suoi tormentati amori e la sua conversione al cattolicesimo. Dorothy nel 1916 conosce a Manhattan Eugene O’Neill (premio Nobel per la letteratura nel 1936) e insieme ad altri amici intellettuali trascorre notti intere a discutere di grandi tematiche. È in questo periodo che è attratta dalla gente umile che frequenta la chiesa di Saint Joseph in Manhattan, dove di buon mattino si reca.

Così racconta nella sua autobiografia:

«Passeggiavo di strada in strada con Eugene. Nessuno mai aveva voglia di andare a dormire, né di restare solo. Molte mattine, dopo essere stata seduta per tutta la notte in qualche bar, o al ritorno dai balli della Webster Hall, io mi inginocchiavo in fondo alla chiesa, senza sapere che cosa stesse accadendo sull’altare, ma riscaldata e confortata dalle luci e dal silenzio, dalla gente inginocchiata e dal clima di adorazione» (Dorothy Day, Una lunga solitudine, Jaka Book, 2020).

Ma sono anche le sue esperienze di amore a condurla alla fede nella Chiesa cattolica che, in un primo tempo, riconosce come la chiesa dei poveri. Nel romanzo autobiografico L’undicesima vergine, scritto nel 1924, racconta l’esperienza traumatica dell’aborto a cui fu costretta nel vano tentativo di non perdere un collega giornalista di cui si innamora perdutamente. In seguito sposa un ricco editore la cui relazione si interrompe al rientro in America dopo un lungo viaggio in Europa.

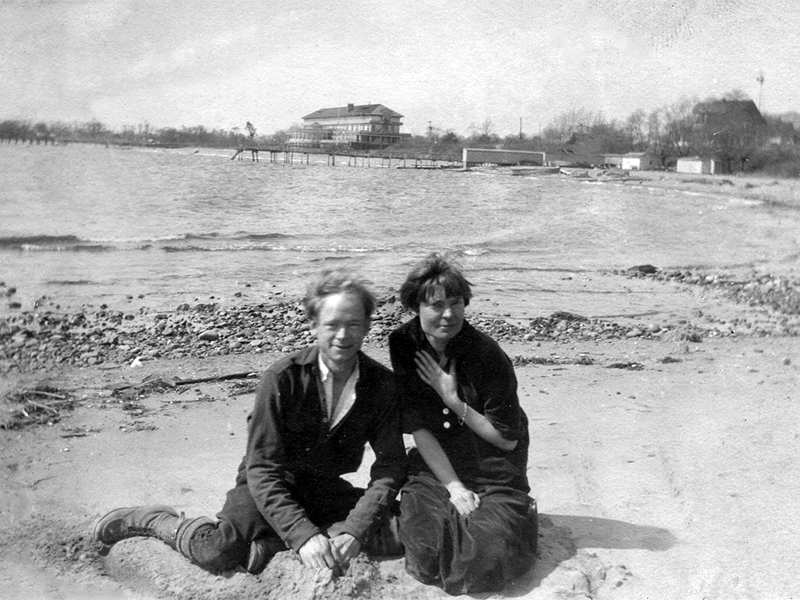

Il grande amore della sua vita sarà però Forster Battherham, biologo e anarchico dal quale nel 1926 ha una figlia di nome Tamar che riempie di felicità la sua vita. Nel frattempo, in lei matura il desiderio di Dio e della vita cristiana e quindi anche quello di voler battezzare la figlia e sé stessa. Nonostante sappia che questa sua decisione significherà la fine della sua storia con Forster, un anno dopo aver battezzato la figlia, alla fine del 1927, Doroty riceve il battesimo e la prima comunione in una chiesa di Staten Island. Nella sua autobiografia descrive il “costo” di questa decisione che, come detto, causa la rottura con Forster:

«Ci sono voluti anni prima che mi svegliassi senza quel desiderio di una faccia appoggiata sul mio seno, di un braccio attorno alle mie spalle. Il senso di una perdita era lì. Era un prezzo che dovevo pagare. Ero Abramo che sacrificava Isacco. E ho riavuto Isacco. Ho avuto Tamar».

Ma la sua conversione al cattolicesimo non fu affatto indolore. Il problema della solitudine nel rapporto con Dio, la sua “ontologica” necessità di vivere il Vangelo al fianco dei diseredati e delle vittime di ingiustizia che si scontra con una chiesa imborghesita e lontana dall’essere povera e per i poveri, le procura una grave crisi esistenziale e vocazionale. Crisi che sfocia in un incontro provvidenziale e decisivo. Il 9 dicembre 1932, infatti, conosce Peter Maurin, cattolico di origine francese con la fissa di creare un movimento sociale cattolico. I due, con Stanley Vishnewski e Ade Bethune, fondano un settimanale, divenuto celebre che esce ancora oggi: il Catholic Worker che in due anni passa da 2500 a 150 mila copie.

Il giornale innesca un vero e proprio movimento di idee e progetti che ricalcano la linea di sostegno ai lavoratori, ai sindacati e ai poveri con l’accoglienza dei senza tetto a Manhattan e la creazione di fattorie in tutti gli Stati Uniti dove rompiscatole, puzzolenti, ubriaconi, avanzi di galera ed emarginati vivono in comunità a contatto con la natura e sostenendosi con il proprio lavoro manuale. Negli shelters Dorothy scrive e prepara il caffè e una minestra calda per gli homeless. Non mancano le incomprensioni con le autorità della Chiesa cattolica americana, come quando si schiera al fianco degli operatori dei cimiteri cattolici di New York che incrociano le braccia per chiedere l’aumento dei salari, oppure quando gli contestano l’appellativo di “catholic” al giornale.

Negli anni Sessanta incontra in Italia Giorgio La Pira, testimone di pace e sindaco dei lavoratori e poveri di Firenze e don Luigi Giussani fondatore di Comunione e Liberazione. Nel 1973, nonostante l’età avanzata, viene arrestata assieme a suore e militanti dopo aver partecipato allo sciopero dei “chicanos” (contadini messicani) organizzato dal sindacalista cattolico Cesar Chavez. Durante le due settimane di detenzione riceve la visita di Joan Baez, cantante pacifista e attivista per i diritti civili. La sua azione lungimirante capace di trasformare il suo sdegno per l’ingiustizia in una lunghissima e feconda missione al fianco degli ultimi di tutto il mondo le guadagnò l’amicizia e il sostegno di Paolo VI, Madre Teresa di Calcutta, del rivoluzionario russo Lev Trockji e del futuro presidente John Fitzgerald Kennedy. Si spegne il 29 novembre 1980 a Maryhouse nella casa accoglienza femminile di New York. Aveva 83 anni. Ai funerali, celebrati dal cardinale Terence Cooke, la cattedrale di St. Patrick è insufficiente per contenere la folla accorsa per salutarla. La diocesi di New York dopo la sua morte ha promosso la causa di beatificazione che è ancora in corso.

Lo storico David O’ Brien l’ha definita «la figura più importante, interessante e influente nella storia del cattolicesimo americano». Dorothy, però, è patrimonio dell’umanità perché, oggi più che ai suoi tempi, oggi in tempo di pandemia, è guida e richiamo etico alla coscienza umana e a quella cristiana per la sua coscienza critica e “radicale”, cioè di quella “radicalità evangelica” in cui gli uomini onesti e di buona volontà e ogni credente possono ritrovarsi per lottare, costruire e promuovere la dignità dell’uomo, soprattutto degli ultimi. Dorothy Day, ha scritto il collega e saggista Marco Roncalli, «di certo resta una testimone credibile, un esempio cui guardare in un mondo in cui la divisione fra ricchi e poveri ha raggiunto sproporzioni ancor più folli di quando la denunciava, in un mondo non solo sempre dilaniato da guerre, ma che si combattono facendo un uso blasfemo del nome di Dio».