Per “raccontare” la 52enne Ilaria Capua bisogna fare una scelta. Si può puntare su ciò che questa virologa italiana di fama internazionale sta facendo attualmente alla guida del laboratorio One Health della prestigiosa Università della Florida. Oppure ci si può indignare nuovamente per la vicenda kafkiana, ma molto italiana, che ha rischiato di travolgerla e l’ha vista incolpevole vittima di una doppia micidiale combinazione di malagiustizia e di incomprensibile accanimento giornalistico. O non è meglio scordare il passato, guardare avanti e illustrare il suo progetto di “fare rete tra gli italici di tutto il mondo” che l’ha portata a contattare Piero Bassetti, l’indiscusso padre e profeta della italicità nel mondo globale?

Proviamo a procedere con ordine. La Capua era già una scienziata dal lunghissimo curriculum professionale salita alla ribalta nel 2006 per la rivoluzionaria decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell’aviaria (decisione probabilmente non piaciuta ad alcuni ambienti scientifici e farmacologici internazionali) quando, nel 2013, Mario Monti le propose di entrare in politica nelle liste di Scelta Civica. Lei accettò. E oggi, con il senno di poi, si potrebbe forse dire che la sua fu una scelta sbagliata. Perché, magari, tutto il complesso caso giudiziario e mediatico che l’ha coinvolta non si sarebbe scatenato se lei non fosse diventata una personalità politica.

Lei comunque entra alla Camera dei Deputati, a capo della commissione Ricerca della Camera e direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie a Legnaro, divenuto sotto la sua guida un centro d’eccellenza di livello mondiale.

Poi, all’improvviso, le casca addosso il mondo. L’Espresso, noto settimanale italiano, la accusa nel 2014 di essere una delle menti di un traffico di virus a scopo di lucro. Apprende di essere indagata dall’articolo del settimanale, non da un regolare avviso di garanzia come dovrebbe essere. Ma la magistratura si fa sentire, eccome. Un giudice, in particolare, si accanisce contro di lei.

Ci vorranno circa tre anni perché tutte le accuse contro di lei vengano fatte cadere con l’assoluzione più piena e indiscutibile: «il fatto non sussiste». Il giornalista del settimanale, messo di fronte alla sentenza definitiva, non si sente in dovere di chiedere scusa. Nel frattempo il giudice che si era incaponito contro di lei era andato in pensione e, quindi, era uscito di scena. Nessuno paga, insomma: siamo in Italia. Ma le ferite restano. «Essere oggetto di uno svergognamento come quello che ho subìto io è stata un’esperienza surreale». L’impatto psicologico delle accuse e l’assenza di solidarietà espressa nei suoi confronti sia dall’universo scientifico sia da quello politico, la spingono a lasciare il Paese e a ricominciare una nuova vita negli Stati Uniti. Dà le dimissioni dal Parlamento. È il 2016. Lei se ne va per tornare a fare il suo vero mestiere di scienziata, ma nel discorso di commiato in Aula promette: «Vado all’estero a fare ricerca scientifica, ma con lo sguardo sempre rivolto all’Italia». L’aveva chiamata l’Università della Florida, quando la vicenda giudiziaria era ancora in corso. «Guardate che sono indagata». «Lo sappiamo, ma abbiamo letto tutte le carte e abbiamo la certezza della tua estraneità». Altri Paesi, altre mentalità.

Tutta questa vicenda ora, oltre che in un libro della stessa Capua, è raccontata in un docufilm. L’Anti-Scienza-Il caso Ilaria Capua di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci, con la collaborazione di Cristiano Panepuccia, è stato prodotto da Dallarouche in collaborazione con Sky e presentato in questi giorni in prima mondiale al Festival del Cinema di Roma, nella sezione Riflessi; in circolazione intanto c’è già un trailer. Davanti alla macchina da presa Ilaria racconta la vicenda che le ha cambiato la vita. Ma probabilmente più importante del suo racconto sono le numerose testimonianze a suo favore: da Mario Monti, che volle la Capua con sé durante il suo governo, a Paola Severino, ministro della Giustizia al tempo dei fatti, all’editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli («Con la giustizia troppi scienziati benemeriti ci vanno di mezzo»), a scienziati come Sergio Garavini («C’è certamente una mentalità antiscientifica che si va sviluppando in Italia»), a Ferdinando Aiuti, Giuseppe Ippolito.

Dalla visione del docu-film si esce con una serie di domande inquietanti, che non riguardano soltanto la mala-giustizia e il pessimo giornalismo. Ci si chiede: perché il rapporto degli italiani con la Scienza appare così colmo di diffidenze? Perché il mandato fiduciario concesso agli scienziati diviene subalterno ai clamori di cure miracolose o di oscuri disegni delle case farmaceutiche a caccia di proventi miliardari? Perché l’Italia è sempre più il paese dell’Anti-scienza, anziché del progresso scientifico? E, come conseguenza, perché i migliori talenti fuggono all’estero, sfiduciati da questo scenario? Quest’ultima, peraltro, non è una domanda bensì una constatazione.

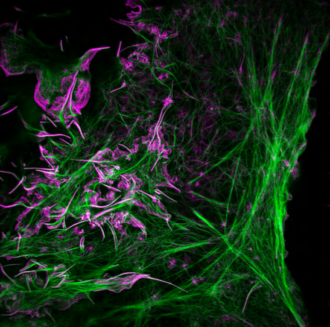

Ilaria Capua, però, è una effervescente e ottimista di natura («Altrimenti non avrei retto»). Decide che questa sua esperienza va trasformata in positivo. Non soltanto con il nuovo lavoro all’Università della Florida, ma anche quando possibile con progetti più leggeri ma non per questo meno significativi. E così che, casualmente («Mi finì tra le mani un volantino…»), incontra Alberto Diaspro, professore di Fisica applicata all’Università di Genova e microscopista appassionato. Il quale, colpito dalla bellezza di alcuni “vetrini” microscopici di bacilli, di virus e di altro, ha un’idea. Chiede ad alcuni professori di dargli i vetrini artisticamente più belli sui quali hanno lavorato. Gli scienziati diventati artisti hanno anche dei nomi importanti. Ci sono almeno tre premi Nobel nell’ “atelier pittorico” inventato da Diaspro e la cui mostra è stata curata dalla figlia Claudia: il fisico statunitense Eric Betzig, il biochimico rumeno naturalizzato tedesco Stefan Hell, il biologo americano Martin Chalfie. Da questo gruppo variegato di studiosi che mai avrebbe pensato di poter emulare Raffaello o Botticelli sono uscite venti immagini che da pura scienza sono diventate opere d’arte. Raccolte in una mostra itinerante dal nome che è tutto un programma: PopMicroscopy. «Ecco, questa intuizione la si deve alla genialità italica» dice Ilaria Capua.

Già, l’italicità. Lei non aveva mai incontrato il quasi novantenne Piero Bassetti ma ne conosceva ovviamente la lunga storia politica. Quello che però la colpisce è il Progetto Italici di Bassetti, cioè il tentare di mettere in connessione e rete quei circa 250-300 milioni di persone che in giro per il mondo hanno stili di vita e valori riconducibili a quel particolare e unico modo di vivere (bene) la vita. Un tentativo di “sveglia” – non a caso l’ultimo libro di Bassetti si intitola: Svegliamoci, italici! (Marsilio Editore) – che dopo anni di studi, riflessioni e convegni ora sta iniziando a risuonare su più larga scala, tanto da essere stato segnalato e incoraggiato dallo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le idee di Bassetti sulla italicità le conosciamo. Ora vorremmo sapere da Ilaria Capua: per lei chi sono gli italici?

«Quelli che hanno l’Italia dentro. Tante persone che incontro non sono italiane di discendenza ma lo sono nel modo di ragionare. L’italicità è contagiosa, anche se noi non vendiamo bene la nostra Italia».

Proviamo a fare un paragone. Gli americani definiscono se stessi come una “salad bowl”, un’insalata mista. E gli italici?

«Più che un paragone, posso dire come si manifesta l’italicità. È un network di sorrisi e di bellezza. Emerge e si riconosce quando l’italico incontra una determinata combinazione di colori o di sapori o di tessuti. È una rete di persone che si intendono attorno a determinati valori».

Sia lei sia Piero Bassetti sottolineate l’importanza di “fare rete”. Sì, ma come?

«Bassetti lavora sul tema da molto più tempo di me e, quindi, di sicuro ha esplorato molte più strade di me. Per quanto mi riguarda, questa mostra itinerante di PopMicroscopy ideata da Alberto Diaspro, questi “vetrini” di microscopio che con i loro colori diventano arte, può essere una prima dimostrazione. L’arte incontra la scienza e diventa bellezza. E italiani e italici si riconoscono nella bellezza. Questa, insomma, è una dimostrazione di dimensione identitaria all’interno dei quali gruppi di persone le più diverse, con i passaporti più diversi, finiscono invece per riconoscersi e identificarsi. E la bellezza, ripeto, è secondo me una di queste dimensioni. Gli italici sono capaci di estrarre e individuare questi valori. E di farlo in maniera naturale e facile.

PopMicroscopy, per esempio, è venuta fuori quasi dal nulla, in appena due mesi. Da un depliant che mi sono ritrovata tra le mani quasi per caso. Con il fisico Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova, abbiamo pensato che questa potesse essere una buona iniziativa, a costo davvero bassissimo, per portare in giro un certo tipo di bellezza, come la concepivamo noi. Siamo alla vigilia del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, scienziato e artista, e ci è sembrato un modo possibile di rendergli omaggio. Così abbiamo contattato Diaspro. Ed è intervenuta, con le sue capacità organizzative Luisa Bagnoli, fondatrice e amministratrice della società di consulenza Beyond International. I risultati di questa piccola rete italo-globale ci stanno dando ragione: dove portiamo la mostra itinerante, che è stata avviata a Genova e ora è negli Stati Uniti, raccogliamo sempre successo. Arte e scienza, insomma, è una ricetta che può funzionare, un connubio di cui il genio vinciano è stato il Maestro. Ma questo è soltanto uno dei mille esempi. Noi – noi italiani e noi italici – di cose così ne generiamo in continuazione. Però…».

Però?

«Dobbiamo riuscire a valorizzarle. Facendole conoscere anche fuori d’Italia. Dove la nostra immagine, nonostante quanto dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è purtroppo più tanto vero che sia sempre e comunque vincente. Perché, aimè, le notizie dall’Italia che circolano per il mondo in questo momento – e che sono quelle che interessano alle persone e ai mercati e che i media riprendono – non sono tutte positive. Ma siccome “stare fermi” è immorale, bisogna fare e darsi da fare, e allora io intanto ho fatto anche questo, oltre al mio lavoro di scienziata».

Per la sua “alleanza intellettuale” con Piero Bassetti lei ha coniato un termine particolare: Frutti Bassetti. Che vuol dire?

«Gli inglesi e gli americani definiscono “low hanging fruits” quei frutti che, stando vicino alla terra – politicamente potremmo dire “vicino al territorio” – cadono prima, germogliando e maturando prima e probabilmente meglio. Mi è sembrato che il cognome di Bassetti si prestasse benissimo. Quando glielo ho spiegato, lui ha sorriso e ha approvato».