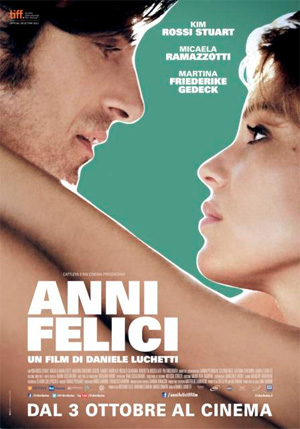

Daniele Luchetti, affermatosi con pellicole significative quali Mio fratello è figlio unico (2007) e La nostra vita (2010), aggiunge una seconda tappa festivaliera nel Nord America, portando Anni Felici all’Open Roads Film Festival, dopo che era stato presentato in anteprima all’edizione 2013 del Toronto International Film Festival.

Il film che apre la kermesse fondata da Antonio Monda, è un ritratto di famiglia, ispirato all’infanzia del regista romano. Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti interpretano i libertari e un po' scombinati genitori di Luchetti, durante l'anno del referendum sul divorzio, il fervore delle avanguardie artistiche, e l’affermazione delle istanze femministe e del libero amore.

Il regista Daniele Luchetti racconta a La VOCE di New York i suoi Anni felici:

Per quale motivo Anni felici è stato presentato all’estero (Toronto) prima di approdare nelle sale italiane?

Quando il film era pronto avremmo potuto scegliere tra Toronto e Venezia e io lo sentivo come un film che aveva bisogno di un certo distacco. L’idea di presentarlo troppo vicino a casa un po’ mi metteva paura. Per me è un film delicato, non avrei sopportato delle critiche dai miei conterranei. Volevo una visione più distaccata, proprio perché è un film che considero una parte di me.

Quando il film era pronto avremmo potuto scegliere tra Toronto e Venezia e io lo sentivo come un film che aveva bisogno di un certo distacco. L’idea di presentarlo troppo vicino a casa un po’ mi metteva paura. Per me è un film delicato, non avrei sopportato delle critiche dai miei conterranei. Volevo una visione più distaccata, proprio perché è un film che considero una parte di me.

Infatti hai scelto di essere la voce narrante del film…

Ad un certo punto non riuscivo a non dire “io”, anche se poi i personaggi sono frutto di narrazione, solo alcune cose sono reali. Mi viene comunque da dire “mio padre”, “mia madre”, “io”, “mio fratello”, non riesco mai a chiamarli con i nomi dei personaggi. Il film poi è fatto di tre materiali narrativi diversi. Il primo è quello che è veramente stato, e questo è essenzialmente nel carattere dei personaggi. Poi c’è quello che avrei voluto che accadesse e che non è accaduto nella realtà. Infine c’è quello che avrei avuto paura che potesse accadere. Questi tre materiali narrativi fanno la sostanza di questo film.

Qual è stata la reazione in famiglia nel vedere Anni Felici?

Mio padre non l’ha potuto vedere perché è morto vent’anni fa. A mia madre è piaciuto molto il film, poi ha incominciato ad aver paura quando iniziava ad avvicinarsi l’uscita nelle sale, perché lei sapeva cosa è vero e cosa è finzione e si preoccupava di quello che avrebbero pensato i vicini. Poi ha iniziato a domandarsi se ci sono dei sentimenti, nel personaggio di Dario (che è il mio alterego), che non aveva capito quando era giovane: se noi figli effettivamente ci siamo sentiti trascurati e sottoposti a spettacoli che non desideravamo. Ci sono stati dei chiarimenti al riguardo che credo ci abbiano fatto bene.

Anche nella realtà – come nel film – c’è stata una forte contrapposizione tra le figure femminili, come forze motrici, e gli uomini, più inerti?

Certamente. Si sommano alcuni elementi: le donne nella mia famiglia sono state il vero motore di tutto, le nonne, le mamme, quello che avrei voluto che accadesse ovvero che le donne si fossero liberate di più da un ruolo secondario. Avrei voluto che si potessero ribellare dai mariti che non lasciavano loro lo spazio economico, mentale, affettivo, lavorativo. Quello che mi fa paura è ciò che sta fuori dal film, ovvero che le conquiste di questi anni non siano arrivate fino ad oggi nel nostro paese.

In effetti in Anni felici traspare come negli anni ‘70 ci si interrogasse. Oggi abbiamo smesso di farlo?

Non è che i giovani di oggi s’interroghino di meno o di più, semplicemente non si interrogano, non sanno neanche che ci si può interrogare. Non so se sia meglio o peggio, perché ogni generazione ha avuto le sue peculiarità e quando noi eravamo ragazzi negli anni ‘70 chi era più grande di noi ci diceva “eh ma noi abbiamo fatto la guerra, abbiamo lottato per la libertà, voi invece state lottando per il superfluo.” Quindi ognuno pensa che la propria generazione sia stata la migliore. Io non lo penso. Sono invidioso di chi oggi vive nella modernità, con le possibilità che la comunicazione ti dà. Però quello che mi dispiace è che le conquiste di quegli anni non si siano solidificate, quello sì. Che non si dia per scontato che l’immagine della donna di oggi è molto maltratta, che il nostro paese non s’interroghi sul modo migliore di gestire se stesso e gestire i rapporti con i propri cittadini. Il fatto che nessuno si occupi, per esempio, di politica a me sembra sbagliato. Però d’altra parte penso che ci siano molte altre fortune. Se non se ne occupano è perché per fortuna il mondo è apparentemente – e sottolineo apparentemente – a loro disposizione.

Pensi che la figura della donna di allora, apparentemente più remissiva, fosse paradossalmente più rispettata di quanto non lo sia oggi?

Abbiamo avuto vent’anni di un governo che ha un’idea della donna che negli anni ‘70 non sarebbe stato accettabile. Sembra di aver fatto un passo indietro. Certamente, le donne lavorano, hanno posizioni dirigenziali, ma se penso all’immagine della donna che si dà in Italia, è falsificata, non riflette una situazione della donna arretrata. All’estero poi viviamo nel cliché della mamma italiana, chioccia, e nel Nord America pensano che il personaggio della madre fredda e avara di affetti sia inventato, invece esistono tutte e due. Alla fine la nostra reputazione non è aiutata dai politici, perché la nostra arte si presenta da sola, il cinema va bene, come la sartoria e l’industria…

L’arte per l’appunto è una parte centrale del film, qual è il tuo rapporto con l’arte contemporanea?

Come mostro nel film, la prendo sul serio. È una parte centrale della mia vita e della mia formazione. Penso dia un reale contributo alla qualità della vita. La seguo naturalmente da spettatore, non sono un critico, non sono un esperto ma quando salta fuori un nuovo artista mi colpisce e sono incuriosito. È sempre difficile capire chi durerà tra gli emergenti. Alla fine l’arte che ci nutre realmente è fatta da quei pochi artisti che passano la selezione degli anni. Noi oggi ci stiamo ancora nutrendo dell’arte degli anni ‘70, perché è stata distillata, è diventata classica in una certa maniera. Quando si vanno a vedere delle mostre di arte contemporanea si vedono un’infinità di cose belle e brutte, altre che si assomigliano, però è il tempo che ci aiuta a capire ciò che è classico. L’artista ha la capacità di aprire delle strade a cui nessuno aveva pensato, come facendo un taglio in una tela. Oggi di Fontana alcuni dicono “cosa ci vuole a fare un taglio sulla tela?” – a parte che lui sapeva fare tutto il resto benissimo – ma l’idea di Lucio Fontana è divenuta icona dell’arte contemporanea proprio per il gesto indipendente dall’opera.

In quanto artista dietro la macchina da presa questo film è stato un gesto liberatorio?

Si riesce a fare qualcosa di significativo nel momento in cui si smette di pensare al giudizio altrui nella realizzazione della propria arte. Si oscilla continuamente dallo stare dentro le cose e non pensare agli altri, e sentirsi veramente a posto con la propria coscienza facendo il meglio che si può. Picasso diceva “non devi cercare uno stile, devi fare le cose il meglio che puoi, quello è il tuo stile”. Quando segui questa strada sei in pace con te stesso, certe volte ti preoccupi di quello che penseranno gli altri, cercando l’approvazione altrui e questo trasporta l’artista al di fuori della propria opera. I film riflettono questo stato d’animo, sono come un termometro di quello che hai vissuto mentre lo hai fatto.

Anni felici (Those Happy Days) è stato proiettato al Lincoln Center per la serata di apertura del festival Open Roads.

/Qui il video del dibattito seguito alla proiezione del film/