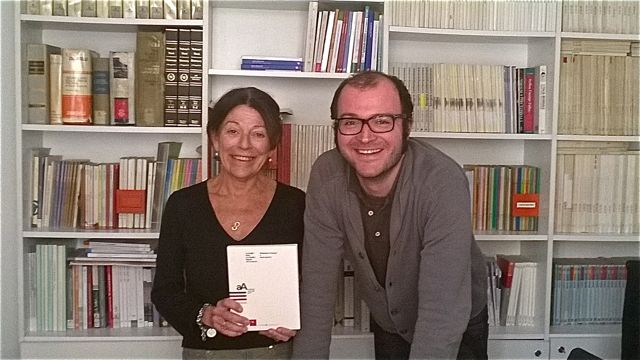

Il tema è a noi caro: giovani e meno giovani italiani che espatriano o stanno fuori d'Italia. Non cervelli in fuga, come abbiamo già avuto modo di descrivere, ma "nuovi mobili". È quindi la "meglio Italia" che parte? Parliamo di questo con gli autori Maddalena Tirabassi, direttore del Centro Altritalie di Torino, e Alvise Del Prà, ricercatore presso lo stesso centro, di un interessantissimo libro che ho avuto il piacere di leggere: La meglio Italia. Le mobilità italiane nel XXI secolo. Il lavoro è il frutto di una ricerca approfondita e dettagliata che fotografa la situazione delle mobilità italiche.

Come nasce questo libro. Quali sono le motivazioni che lo ispirano?

Altreitalie si occupa di migrazioni italiane da 30 anni e siamo abituati a seguire da vicino i movimenti di popolazione. Non abbiamo mai inteso il 1973, anno in cui il saldo migratorio italiano è divenuto negativo grazie all’immigrazione nel nostro paese, come momento di fine del fenomeno migratorio poiché alcune migliaia di italiani continuavano a varcare i confini nazionali secondo le modalità delle migrazioni tradizionali. Inoltre le migrazioni interne non si sono mai interrotte. Detto questo all’inizio del nuovo millennio abbiamo cominciato a seguire le mobilità dei giovani, dall’osservatorio privilegiato del Centro si è avuta la percezione che il numero dei neolaureati che si recava all’estero per mancanza di sbocchi professionali in Italia fosse in costante aumento. Da qui l’idea di avviare la ricerca, che all’inizio è consistita nello studio di alcuni casi come Berlino e Barcellona. Poi, con l’intensificarsi del fenomeno, abbiamo constatato la carenza di dati e la necessità di analizzare le centinaia di testimonianze rilasciate dai protagonisti nei blog e nei social network, attraverso memoire o sulla stampa.

L’avvento del web 2.0, infatti, ha messo a disposizione di coloro che seguono fenomeni contemporanei una mole incredibile di fonti dalle quali attingere. I nuovi migranti amano raccontare e condividere le loro esperienze attraverso i social network, i blog e i forum e sono ben disposti a farsi intervistare. Fanno rete e si scambiano informazioni di ogni genere: dai contatti professionali alle segnalazioni di alloggi liberi. Naturalmente diventa difficile districarsi tra le testimonianze distinguendo il bisogno di autorappresentazione dei soggetti, da fatti ed esperienze realmente accadute.

Per ovviare in parte a questo inconveniente, la ricerca del Centro Altreitalie si è avvalsa di un approccio olistico presentando accanto a un’analisi qualitativa basata su una cinquantina di interviste in profondità, un questionario semistrutturato basato su un campione di oltre 1.100 italiani emigrati a partire dal 2000 e un’analisi statistica che ha messo a confronto i dati italiani con quelli dei paesi d’immigrazione.

Scopo della ricerca è stato quindi fornire un quadro dettagliato del fenomeno cercando, ove possibile, di attenersi ai dati concreti e utilizzando metodologie solide senza perdere al contempo di vista il soggetto della ricerca e la narrazione individuale dell’esperienza del trasferimento all’estero.

Il termine usato dagli esperti e ormai anche più diffusamente è “nuova mobilità”. Il termine emigrazione, invece, sta andando via via sempre più in disuso. Come mai questo cambiamento?

Occorre dire che un lessico per definire le migrazioni della globalizzazione non esiste ancora, nel libro usiamo più termini, anche per assecondare le scelte linguistiche dei nostri intervistati e testimoni che, a seconda dei casi, si sentono: emigranti, expat, cervelli in fuga (pochi).

Normalmente si usa l’espressione “cervelli in fuga” per indicare il fenomeno dei giovani italiani che partono dall’Italia verso altri paesi. Sulla base degli vostri studi e delle ricerche svolte è esatto parlare di “cervelli” e di “fuga”?

In genere tendiamo a non utilizzare l’espressione “fuga dei cervelli”, termine che risulta fuorviante in quanto focalizza l’attenzione su una fascia ristretta di migranti escludendo nel contempo la varietà degli attori che si trasferiscono di questi tempi: dal semplice operaio non specializzato al pizzaiolo, dal cosiddetto creativo fino, appunto, al manager, al ricercatore e così via. D’altra parte risulta pressoché impossibile definire la categoria dei “cervelli”: dove va fissata l’asticella, basta una laurea, ci vuole un dottorato o è necessario avere depositato il brevetto? Il termine derivante dalla traduzione dell’inglese brain drain assume un senso compiuto nel momento in cui si valuta anche il “brain gain” e la conseguente circolazione dei cervelli. In questo senso l’Italia non pare essere messa molto bene.

In genere tendiamo a non utilizzare l’espressione “fuga dei cervelli”, termine che risulta fuorviante in quanto focalizza l’attenzione su una fascia ristretta di migranti escludendo nel contempo la varietà degli attori che si trasferiscono di questi tempi: dal semplice operaio non specializzato al pizzaiolo, dal cosiddetto creativo fino, appunto, al manager, al ricercatore e così via. D’altra parte risulta pressoché impossibile definire la categoria dei “cervelli”: dove va fissata l’asticella, basta una laurea, ci vuole un dottorato o è necessario avere depositato il brevetto? Il termine derivante dalla traduzione dell’inglese brain drain assume un senso compiuto nel momento in cui si valuta anche il “brain gain” e la conseguente circolazione dei cervelli. In questo senso l’Italia non pare essere messa molto bene.

Se da un lato è vero che le percentuali di laureati e dottori che si trasferiscono all’estero non si discostano troppo dalla media dei paesi OCSE, dall’altro lato il bilancio finale è negativo. La maggioranza degli espatriati negli anni recenti non contempla l’opzione di ritornare e nel contempo il sistema Italia fatica ad attirare personale altamente qualificato da altri paesi OCSE e quando provengono da paesi con economie emergenti spesso ci si scontra con difficoltà nel riconoscimento dei titoli accademici.

Detto ciò, gli italiani che hanno risposto al nostro questionario hanno mostrato una preparazione a tratti sorprendente e che supera abbondantemente le media di coloro che restano in Italia. Il 56% del campione ha dichiarato di possedere una laurea o un titolo e di questi oltre il 22% ha svolto un dottorato. Stupisce poi la preparazione linguistica: il plurilinguismo sembra essere un tratto caratteristico dei nuovi migranti. L’80% degli intervistati conosce due o più lingue, il 48% ne sa utilizzare tre o più. Il campione preso in esame conferma poi l’attrattività della carriera accademica all’estero: quasi il 15% è ricercatore universitario e oltre il 5% docente. Ma si riscontrano anche percentuali alte di quadri e dirigenti d’aziende a conferma di un fenomeno migratorio che coinvolge fasce di popolazione altamente qualificate.

Quali, in sintesi, le caratteristiche che contraddistinguono la nuova mobilità dalla vecchia emigrazione italica?

I migranti italiani della globalizzazione si muovono per scelta, o perlomeno ne sono quasi tutti convinti. La ricerca di una migliore qualità della vita figura spesso nelle motivazioni all’espatrio, e se andiamo a veder cosa si intende, vediamo che per lo più si riferisce a una maggior tutela dei diritti delle donne e delle minoranze in generale. Rispetto alle migrazioni del passato cambiano anche le motivazioni, oltre alla ricerca di lavoro, si emigra per studiare, cercare una migliore qualità della vita o per amore.

Il risparmio non è presente tra le loro priorità, il concetto di rimessa, tanto importante nelle migrazioni del passato, di fatto non compare mai, partono per lo più da soli, sono egualmente divisi tra uomini e donne e hanno alti livelli di istruzione e professionalità. Il capitale sociale della catena migratoria è stato sostituito dalla formazione e dal plurilinguismo. Anche il loro tipo di socializzazione e inserimento all’estero è diverso grazie alla diffusa conoscenza delle lingue: arrivano da pari, frequentano autoctoni, o altri stranieri come loro, non creano piccole italie o associazioni, se si escludono quelle virtuali. Si muovono nei contesti transnazionali delle ditte e delle università. Hanno relazioni, se non matrimoni, spesso esogamiche. Sono rari i casi in cui si sentono discriminati. Professano identità in questo caso vecchie e nuove: quella glocal, che si manifesta col grande attaccamento al luogo d’origine, in combinazione con quella europea che surclassa l’italiana. Il tratto della giovane età non rappresenta, invece, un punto di rottura con il passato poiché anche allora i primi a emigrare erano i giovani in grado di lavorare a cui, va aggiunto, che si aveva un concetto di gioventù secondo cui i quarantenni erano considerati già vecchi.

Dalla ricerca qual è il risultato che ritenete più sorprendente?

Dalla ricerca qual è il risultato che ritenete più sorprendente?

Come già accennato, ci hanno sorpreso le conoscenze linguistiche dei soggetti, intervistati di persona o interpellati dal nostro questionario, spesso legate a un straordinaria intraprendenza che caratterizza il percorso all’estero. Numerosi sono i casi di soggetti che hanno appreso la lingua una volta insediatisi nel nuovo paese.

Inoltre ci siamo resi conto delle difficoltà di classificare gli esponenti delle mobilità contemporanee che si caratterizzano per un’incredibile varietà di tipologie: a lasciare l’Italia non sono solo lavoratori altamente specializzati, o cervelli in fuga, ma anche studenti, professionisti, tecnici, imprenditori, ricercatori, pensionati, cooperanti e altre figure, qualificate e non, che partono da ogni regione. Si tratta di vere e proprie forme di migrazioni “liquide” prendendo in prestito la definizione di Zygmunt Bauman.

Il carattere fluido del fenomeno è poi rappresentato anche dall’impossibilità di quantificare in maniera precisa il movimento. I rappresentanti delle nuove migrazioni si muovono all’interno di aree senza frontiere come nel caso europeo, in molti casi non necessitano di visti e permessi di soggiorno e spesso mantengono la residenza in Italia pur vivendo all’estero.

Perfino l’analisi comparata tra le statistiche italiane e quelle dei paesi esteri non permette di fare luce sulla reale consistenza dei flussi. Secondo l’Istat, nell’2012 vi sono state 106.000 cancellazioni verso l’estero con un incremento del 24% rispetto all’anno precedente, e sono più che raddoppiate paragonate al 2007, anno che precede la crisi economica. Dalla lettura degli istituti statistici dei paesi d’accoglienza si intuisce un fenomeno di portata più ampia rispetto alle cifre italiane: per il 2012 i dati tedeschi riportano un flusso di oltre 45.000 individui provenienti dall’Italia; oltre 30.000 italiani hanno richiesto il codice fiscale in Inghilterra; nonostante la crisi, in Spagna si sono trasferiti oltre 13.000 soggetti. Osservando solamente questi tre paesi si intuisce come il numero finale sia ben più alto di quello ufficiale italiano.

L’assenza di strutture rigide e la semplicità della mobilità genera poi nuove forme di appartenenza spesso pluridentitarie come quella italica o in particolare quella europea. La grandissima maggioranza delle persone interpellate dalla ricerca ha mostrato in primis un forte senso di attaccamento all’identità europea: quasi l’80% del campione interpellato dal questionario si sente “del tutto o tanto europeo”.

Esiste, tuttavia, ancora il desiderio di tornare in Italia?

Alla domanda diretta che abbiamo posto nel questionario online hanno risposto di sì, ma andando a vedere le risposte aperte viene fuori che molti non si aspettano di poter tornare in Italia prima della pensione.

E molti di coloro, mi riferisco soprattutto ai più giovani, che vivono fuori dall’Italia con che occhi la guardano?

L’Italia viene vista dai giovani all’estero con un misto di risentimento e nostalgia. Risentimento per un paese che si è rivelato incapace di integrare e inserire le loro capacità all’interno del mercato del lavoro italiano o del mondo accademico. Numerosi sono coloro che prima di optare per il trasferimento all’estero hanno tentato, passando da un lavoro precario all’altro, di inserirsi nel tessuto occupazionale italiano gettando infine la spugna a fronte di mancate assunzione e di retribuzioni non all’altezza della loro formazione.

L’esperienza di vita all’estero resta però sempre connotata da un sentimento di nostalgia, legato soprattutto agli affetti famigliari, alle amicizie e a un generico richiamo alla qualità della vita del Belpaese caratterizzato da un clima mite, dal cibo buono e da una maggiore facilità nei rapporti interpersonali.