Si chiamano batteriofagi. A questi piccoli corpi molecolari dedicò la vita professionale e i migliori anni scientifici un italiano destinato a terminare nella gloria la sua umana americana. E fu una vita decisamente lunga quella che Salvatore Luria (nelle foto) iniziò a Torino nel 1912 e che terminò a Lexington, nel Massachusetts nel 1991. Ma quello che morì nel febbraio di nove anni fa, non era solo un intraprendenteitaliano, dotato di grande talento. Luria ci ha infatti regalato il più prestigioso premio nel campo della scienza, portando onore ad una patria che nel lontano 1937 ne aveva decretato la morte sociale offendendolo per la sua appartenenza alla popolazione ebrea.Morì con la carta d’identità statunitense, Salvador Edward Luria, portando nella tomba la sua amata Torino e il ricordo di una giovinezza passata in compagnia dei più grandi nomi della scienza italiana. Fermi, Levi, Chiarugi, Fano, Rasetti, Rossi, Segré condivisero con il torinese il percorso affascinante della ricerca ma lavorarono in settori ben diversi da quello scelto da Luria. Lui nacque accademicamente come biologo molecolare, laureandosi in medicina presso l’Università di Torino e negli anni di università strinse amicizia con altri scienziati appassionandosi anche alla matematica e alla fisica superiore. L’accostamento a queste discipline deviarono l’iniziale entusiasmo di Luria per la medicina, aprendogli la strada della radiologia, un vero e proprio ponte tra le due sponde scientifiche.

Terminato il servizio di leva nel 1937, all’alba degli anni più cupi dell’Italia, il futuro premio Nobel, completò la specializzazione radiologica presso il leggendario Istituto di Fisica di Roma, diretto da Enrico Fermi e iniziò subito a coniugare la sua materia alla medicina, occupandosi di radiobiologia. Conobbe in questi anni Max Delbruck e le sue idee sulla natura molecolare del gene – "le intuizioni di Delbruck rappresentano per me il Santo Graal della biofisica", confessò agli amici lo scienziato italiano – iniziando nel 1938 un programma di esperimenti (insieme alla microbiologa Rita Geo) sui batteriofagi. Durò poco quell’esaltante inizio di ricerca.

Le leggi razziali avevano bussato anche alla porta del giovane studioso torinese, obbligandolo a concorrere ad una borsa di studio presso l’Università di California a Berkeley. Non vinse l’ambìto posto (che andò invece al grande amico Delbruck), ma non restò comunque in Italia, scegliendo l’università di Parigi per una breve permanenza nell’istituto radiologico. Nel 1940 anche la capitale francese divenne terreno pericoloso per l’ebreo italiano. Luria attraversò precipitosamente la Francia per imbarcarsi a Marsiglia alla volta degli Stati Uniti e per dire addio al lacerato vecchio continente. L’amicizia con Fermi salvò il giovane biofisico e i suoi studi. Grazie al grande fisico Luria ottenne infatti un incarico presso la Columbia University di New York e la possibilità di continuare i suoi studi parallelamente al collega Delbruck.

Iniziò così nel 1941 una delle più straordinarie cavalcate della scienza del XX secolo. Luria e Delbruck lavorarono indipendentemente e parallelamente al progetto sperimentale presso il laboratorio di Cold Spring Harbor e poi presso la Vanderbilt University tra il ’42 e il ’43. In quell’anno la carriera professionale di Luria ottenne finalmente la sua consacrazione. L’italiano infatti divenne professore di batteriologia e virologia presso University of Bloomington, nell’Indiana, assurgendo alla più importante personalità italiana dello Stato. Utilizzando sempre i suoi amatissimi batteriofagi, lo scienziato applicò al suo campo le enunciazioni di Darwin e scoprì il meccanismo delle mutazioni genetiche rapide. Egli approntò una brillante serie di esperimenti sulla teoria della mutazione spontanea regolata dal caso che confermò in pieno le sue teorie. Annunciate le sue scoperte all’amico Delbruck lo convinse a elaborare l’analisi matematica adatta a spiegare i risultati dei suoi esperimenti. I due elaborarono in pratica non solo una nuova teoria, ma anche una semplice tecnica per la misura quantitativa delle mutazioni e poco dopo Luria fu in grado di dimostrare l’esistenza di mutazioni anche tra i suoi batteriofagi.In quegli stessi anni si aggiunse ai due amici A.D. Hershey, anche lui impegnato nella ricerca sui batteriofagi e i tre formarono il "Phage Group", un trio destinato ad approdare a numerosi e brillanti risultati scientifici. Le loro ricerche stabilirono una vera e propria rivoluzione negli studi quantitativi della biologia molecolare, e l’impegno di Luria fu premiato con la nomina, nel 1950 a professore di batteriologia presso la University of Illinois a Champaign-Urbana. I successi di Luria divennero costanti. Nel 1951 egli dimostrò la nascita di cloni mutanti nei fagi e nel 1952 si addentrò nel DNA, percorrendo la strada che portava al nucleo vivente di ogni cellula. Nonostante i trionfi e l’adozione della cittadinanza statunitense (nel 1947), Luria entrò per la seconda volta nella sua vita nell’orbita dei sospetti. Erano quelli gli anni del maccartismo e la simpatia di Luria verso le idee socialiste gli procurarono più di un problema.

Per sua fortuna, i risultati conseguiti nel campo scientifico lo preservarono da attacchi più pesanti. Immune alle tante polemiche, il torinese concentrò in quegli anni la propria vita sull’insegnamento e sull’amministrazione, diventando nel 1956 direttore del dipartimento di microbiologia del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Parallelamente egli proseguì le sue ricerche focalizzandole sulle “solicins”, proteine estremamente virulente, in grado uccidere i batteri interferendo sulle normali funzioni cellulari. Nei dieci anni dedicati a questo studio, Luria portò a livelli eccezionali la conoscenza sulle membrane batteriche, ottenendo nel 1964 la nomina a professore di biologia presso il MIT e nel 1969 la massima onoreficenza mondiale: il premio Nobel per la Medicina. Premiato con Delbru¨ck ed Harshey per il lavoro sui batteriofagi, Luria devolse la gran parte della considerevole cifra ai gruppi pacifisti, ricordando al mondo il dramma degli ebrei e delle innumerevoli vittime del genocidio.L’ambitissimo riconoscimento non distolse però l’italiano dal proseguire sulla sua personale strada della conoscenza. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, insieme ai suoi collaboratori approdò alla conoscenza della lisogenia e del meccanismo della traduzione, concentrando i suoi studi sui meccanismi cancerogeni. Nominato direttore del centro ricerche sul cancro del MIT, Luria divenne un grande pigmalione di futuri geni della scienza e si dedicò con successo anche alla divulgazione.

Tra i suoi libri, "Life: An Unfinished Experiment" lo ricompensò con il "National Book Award" per la scienza nel 1974, un punto esclamativo finale sulla sua straordinaria parabola professionale.

IL FUTURO DEI TUMORI NEL RICORDO DI LURIA

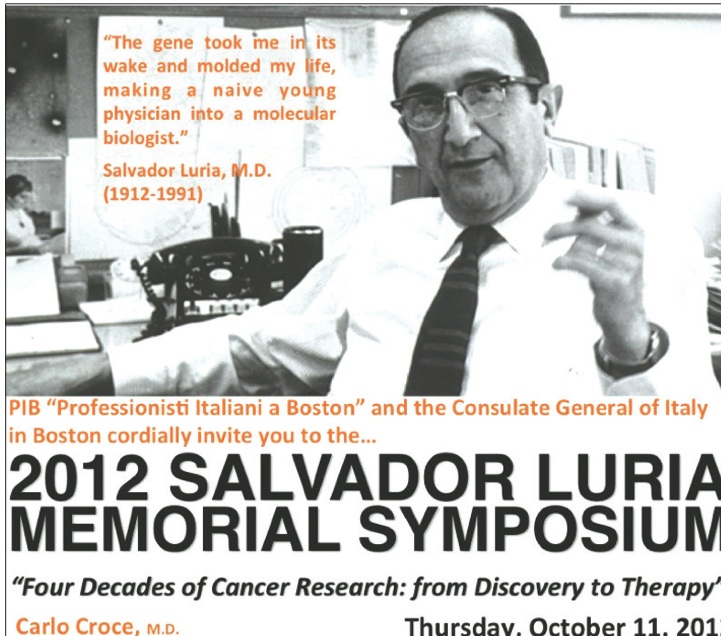

Appuntamento al prossimo 11 ottobre per gli studiosi e i ricercatori nel campo dei tumori. Boston ospiterà infatti presso il Joseph B. Martin Conference Center della Harvard Medical School l’edizione 2012 del Salvador Luria Memorial Sympsium, promosso dagli attivissimi soci del sodalizio Professionisti Italiani a Boston (PiB) in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia, presentando al pubblico un vivace confronto sulle tematiche tumorali e sulle nuove terapie.

“Four Decades of Cancer Research: From Discovery to Therapy” vedrà come relatori Carlo Croce (M.D. Director, Human Cancer Genetics Program, The Ohio State University), Phillip Sharp (Ph.D. Nobel Laureate Institute Professor, MIT) e Robert Weinberg (Ph.D. Professor of Biology, MIT; Director, Ludwig Institute for Molecular Oncology).

L’evento è patrocinato dalla sezione di Boston dell’American Association of Cancer Research, Boston Section, con il contributo di Novartis e Charles River Laboratories, e rappresenta la dedica annuale alla memoria di Salvador Luria, medico e scienziato italiano trasferitosi negli Stati Uniti, fondatore del MIT Cancer Center (oggi conosciuto come Koch Institute for Integrative Cancer Research) e vincitore del Premio Noble per la Medicina e la Fisiologia nel 1969.