Solo il 14 dicembre 1955, a più di dieci anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e a più di dodici dalla fine del regime fascista che quella guerra aveva contribuito a scatenare, l’Urss toglie il veto e consente all’Italia di essere ammessa alle Nazioni Unite come membro di pieno diritto. Passa poco più di un anno e, nel marzo 1957, a Roma sei paesi, tra i quali il nostro, firmano i trattati istitutivi della Comunità economica europea. Si apriva la stagione del ritorno dell’Italia nel mondo civile dopo la catastrofica esperienza del fascismo e dell’alleanza col nazismo. Ripensarla oggi, mentre proviamo ad uscire dalla più rilevante crisi subita dalla fine della guerra, consente un bilancio sui nostri ultimi sessant’anni di politica estera.

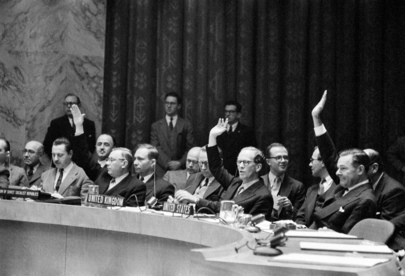

14 Dicembre 1955: il Consiglio di Sicurezza vota l’ammissione dell’Italia all’ONU. Con quel voto vengono ammesse anche Albania, Giordania, Irlanda, Portogallo, Ungheria, Austria, Romania, Bulgaria, Finlandia, Sri Lanka, Nepal, Libia, Cambogia, Laos, Spagna

Va innanzitutto rilevato che si tratta di un bilancio largamente positivo. Nonostante gli attacchi subiti (si pensi allo stragismo e al terrorismo, al controllo che ha sul territorio e sull’economia la criminalità organizzata, alla corruzione e al malgoverno diffusi, all’esosità del fisco, al cattivo funzionamento della giustizia), la democrazia ha tenuto, anche se la disaffezione dalla politica e dai partiti manifestatasi negli anni recenti, avverte sui suoi evidenti limiti. Altrettanto può dirsi della nostra economia: benché crescano le aree di ingiustizia sociale e di emarginazione, benché la voracità di fisco e pubblica amministrazione vessi i cittadini, i lunghi anni di recessione non hanno potuto scalzare il paese dalle posizioni di avanguardia che occupa nell’economia globale. Restiamo la seconda nazione industrializzata d’Europa, dopo la Germania, e una delle economie più solide e innovative al mondo, con prodotti di eccellenza che vengono comprati ai quattro angoli del pianeta, e un paese dove si viene per fare acquisti oltre che per vedere arte e bellezze naturali.

15 Dicembre 1955: l’ambasciatore italiano Alberigo Casardi all’Assemblea Generale dell’ONU

Sul piano internazionale la Repubblica, rifiutando ogni eredità della monarchia guerrafondaia razzista e colonialista alla quale è succeduta, in coerenza con la Costituzione ha sviluppato rapporti di pace e collaborazione con le nazioni del mondo, giocando alle Nazioni Unite un ruolo di cerniera tra le esigenze delle potenze e dei paesi maggiori, e quelle dei paesi minori. Si pensi, per un esempio, all’eccellente lavoro espletato dall’ambasciatore Pier Paolo Fulci quando si trattò di confrontarsi con la riforma dello statuto Onu. Partecipiamo, talvolta anche oltre le possibilità del bilancio statale, alle missioni pacificatrici – l’Italia è primo contributore di caschi blu tra i paesi occidentali – e siamo in prima linea nella diplomazia “inclusiva” su molti fronti, da ultimo su Medio Oriente e Mediterraneo. E’ un ruolo che ci viene riconosciuto dal Segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, spesso giocato in parallelo con la diplomazia della Santa Sede, e che ci attirerà prima o poi le attenzioni di qualche gruppo terroristico, avversario giurato di chiunque operi per la pace.

A sinistra l’ex ambasciatore d’Italia all’ONU Pier Paolo Fulci con accanto l’attuale ambasciatore Sebastiano Cardi

Restano i limiti di quest’azione, dovuti non tanto all’approccio, che pure dà spesso l’impressione di oscillare tra eccessi di realismo ed eccessi di messianismo irenico invece di stabilizzarsi su un interesse nazionale condiviso, quanto alla pochezza dei fondi che la nostra politica estera e di difesa ha a disposizione. Per la difesa, carabinieri inclusi, in dieci anni scendiamo dal 2% a poco più dell’1% del prodotto interno lordo per una cifra che nel 2014 supera appena 26 miliardi: l’importo va solo per l’11% (neppure 3 miliardi!) in cooperazione e missioni. A questo proposito, si ricordi che l’Onu da mezzo secolo indica nello 0,7% del reddito nazionale lordo, il minimo di aiuto pubblico allo sviluppo da parte dei paesi avanzati. Mentre la Svezia supera oggi l’1,1%, l’Italia dal 2005 scende da 0,29% a 0,16%. Auspicabile che il governo, nel ricordare il sessantennale, eviti la retorica delle celebrazioni; anche perché la perdurante crisi non ci aiuterà certo a cambiare in meglio questi deludenti numeri.