È difficile, se non impossibile, prevedere dove porterà questo nuovo episodio dell’interminabile conflitto tra Israele e i palestinesi. È persino difficile, se non impossibile, capire se esista una qualche strategia dietro la spirale di tensione e di violenza che provoca decine di morti tra i palestinesi e lo stato d’assedio tra gli israeliani. È molto probabile, però, che al degenerare della situazione non sia estranea la nuova configurazione che sta assumendo il Medio Oriente.

Carta 1

Rifiutando di lavorare a un governo di salvezza nazionale con i sunniti, e accusando i curdi di ospitare i combattenti del sedicente califfo al-Baghdadi, il primo ministro sciita irakeno al-Maliki sembrerebbe lavorare scientemente alla divisione del suo paese nelle tre entità (sciita al sud, sunnita al nord-ovest e curda al nord-est) di cui molti analisti parlano da alcune settimane. Una divisione che aprirebbe la via alla riorganizzazione dell’intera area della “Grande Siria” in zone etnicamente e religiosamente “purificate”, secondo quel che già si prospetta oggi sul terreno (vedi carta 1).

L’ipotesi di una calcolata volontà di spartizione sembrerebbe avvalorata anche dalla spettacolare inerzia delle forze armate irakene e delle milizie sciite chiamate a coadiuvarle: la corsa all’arruolamento di “migliaia” di volontari, le tronfie parate militari a Baghdad e le roboanti minacce non hanno finora portato alla riconquista di neppure un centimetro del terreno perduto. Anzi.

Dall’altra parte della frontiera, in Siria, Bashar el-Assad ha deciso già da molto di concentrare i suoi attacchi contro i ribelli “presentabili” (Esercito siriano libero e Coalizione siriana libera) lasciando invece molta più libertà d’azione ai ribelli “impresentabili”, tra cui i seguaci di al-Baghdadi.

Quali che siano le reali motivazioni del comportamento apparentemente irresponsabile e autolesionista di al-Maliki e di Assad, non vi sono dubbi sul fatto che la carta del Medio Oriente sia in pieno rimaneggiamento. Quanto esso dipenda da calcoli premeditati e quanto dallo sviluppo degli eventi è difficile, se non impossibile, dirlo. Quel che si può invece dire è che Israele non può assistere ad un rimaneggiamento della carta mediorientale senza prendervi attivamente parte.

Carta 2

In questi giorni, ambienti ufficiali israeliani hanno ripetuto che i confini del paese si difendono nella valle del Giordano. La valle presenta delle indubbie qualità strategico-militari, data la sua peculiarità geografica (a circa 200 metri al di sotto del livello del mare, vedi carta 2), ma presenta anche altrettanto indubbie implicazioni sul piano politico: la metà meridionale del corso del Giordano, infatti, non bagna Israele, ma divide la Cisgiordania (teoricamente sotto amministrazione palestinese) e la Giordania. Affermare che i confini del paese si difendono nella valle del Giordano implica il trasferimento (e non solo di fatto, come è già il caso oggi) della sovranità sulla riva destra del Giordano ad Israele.

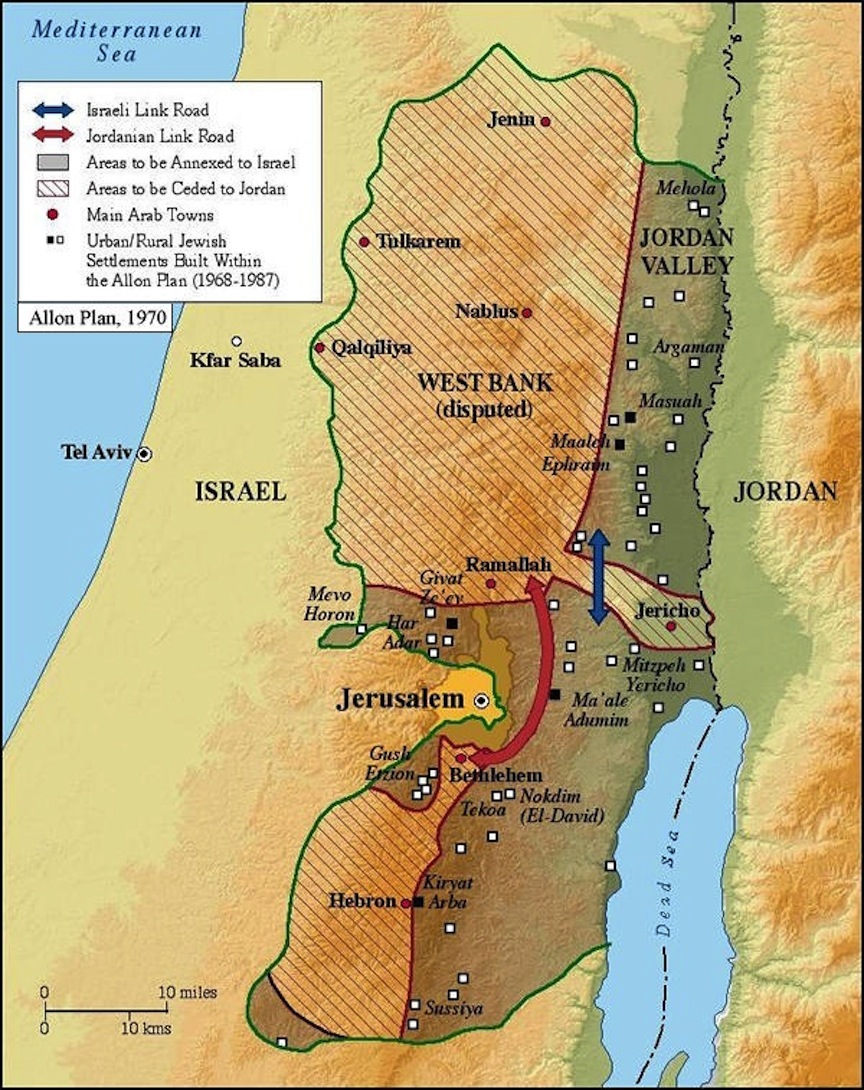

Quasi un ritorno al piano immaginato dal ministro israeliano Yigal Allon all’indomani della Guerra dei Sei Giorni del 1967 (carta 3). Un piano che, ricordiamolo, prevedeva un accordo diretto tra Giordania e Israele sul destino futuro dei palestinesi.

Carta 3

La nuova escalation tra Israele e Hamas è cominciata negli stessi giorni dell’occupazione di Mossul da parte delle bande di Abu Badr al-Baghdadi. Il governo israeliano ha immediatamente accusato Hamas del rapimento dei tre adolescenti ebrei in Cisgiordania, e cominciato una serie di attacchi mirati contro i leader dell’organizzazione palestinese. Attacchi a cui Hamas ha risposto con lanci di razzi dalla striscia di Gaza verso il territorio israeliano. Il resto è noto.

La politica israeliana degli ultimi anni dà l’impressione che il paese non sia affatto interessato alla pace con i palestinesi. Lo stato di minaccia permanente è diventato la sua caratteristica nazionale principale, il cemento della sua identità. Il lascito identitario dei Founding Fathers sionisti socialisti e askenaziti si è progressivamente dissolto nel periodo che va dalla guerra del 1967 fino al massiccio arrivo degli ebrei russi dopo il crollo dell’URSS. Se si considera poi che Israele fu, all’origine, una creazione essenzialmente sovietica e che, dagli anni Ottanta, il suo indispensabile protettore americano è in declino, si capisce l’urgenza di una nuova identità.

Secondo il sociologo israeliano Saul Friedländer, l’utilizzazione dell’Olocausto e della sua memoria come collante ideologico non appartiene all’intera storia del paese, ma risale agli anni Settanta. Lo storico israeliano Irad Malkin lega la proposta governativa di proclamare ufficialmente Israele “Stato del popolo ebraico” alla rimessa in discussione dei «possedimenti storici»: «In tutti i miei studi su mito e territorio – ha detto Malkin a Haaretz –, ho notato che il mito diventa sempre più esplicito quando cresce l’insicurezza circa l’identità nazionale». Per Malkin, non appena si è costretti a porsi la domanda “chi sono io?”, la prima risposta viene dalla definizione di “chi non sono”. Si entra cioè nella logica bipolare “us versus them”, in cui l’esistenza di un “altro” – nemico e/o minaccia permanente – diventa condizione indispensabile.

I palestinesi si prestano perfettamente ad impersonare questo “altro” di cui l’identità nazionale israeliana ha bisogno. Tanto più che gli altri paesi della regione hanno a loro volta bisogno dell’esistenza di Israele per la stessa, speculare ragione. Per tutti gli attori mediorientali, dunque, la continuità del conflitto israelo-palestinese rappresenta una conditio sine qua non della loro esistenza.