Non è l’aprile del 1994 quello di cui scriviamo oggi. Non è la tragedia del Ruanda, giustamente ricordata in tutto il mondo. È l’aprile di un’altra primavera. Quella del 1939. I giorni sono tra il 9 e l’11. Quelli in cui si consuma une delle stragi più efferate dei cinque anni di occupazione italiana dell’Etiopia.

Per raccontare questa strage occorre fare un breve passo indietro. Tre anni prima, il 5 maggio 1936, il maresciallo Badoglio aveva telegrafato al duce del fascismo, Benito Mussolini, l’entrata ad Addis Abeba “alla testa delle truppe vittoriose”. Cominciata nell’ottobre del 1935 la guerra parve durare “solo” per sette mesi con un bilancio di 4350 morti e 9000 feriti. Si trattò di una delle più grandi guerre coloniali di tutti i tempi, per uomini impiegati (oltre 400mila), mezzi militari e risorse finanziarie.

Quella guerra non finì però nel maggio 1936. L’entrata ad Addis Abeba segnò forse l’apogeo di consenso interno per il fascismo, ma fu piuttosto l’inizio di una guerra di resistenza locale che avrebbe tenuto impegnate le truppe italiane sino al 1941, anno in cui gli inglesi avrebbero attaccato la colonia italiana demolendo rapidamente i sogni di gloria del fascismo.

Teatro della strage dell’aprile del ’39 fu una zona a qualche centinaio di chilometri dalla capitale Addis Abeba. Alla fine di marzo, un gruppo di ribelli etiopici, inseguito da una colonna italiana, era riuscito a trovare rifugio in una grotta nella regione del Gaia Zeret-Lalomedir. L’assedio alla grotta durava diversi giorni. Gli italiani non riuscivano ad avere la meglio. Fu così richiesto l’intervento di un plotone del reparto chimico. L’iprite – un gas proibito dalle convenzioni internazionali dall’epoca ma già usato massiciamente nel corso della guerra d’Etiopia – fu lanciato nella grotta. Oltre mille persone morirono. Gli uomini sopravvissuti all’attacco furono fucilati sul ciglio di un burrone. Donne, anziani e bambini, morirono un poco alla volta, fiaccati dai gas. La strage di Zeret-Lalomedir – ricostruita nei dettagli dal volume di Matteo Dominioni, lo Sfascio dell’Impero (Laterza, 2009) – colpì popolazioni civili indifese. Fu preceduta da altri episodi simili. Altrettanto tragici. Ne ricordiamo qualcuno. Due anni prima, tra il 19 e il 20 febbraio del 1937, una vera e propria caccia all’etiope era stata ordinata da Rodolfo Graziani, vice-re e governatore dell’Etiopia, obiettivo di un attentato fallito organizzato dalla resistenza etiopica. Per tre giorni, la capitale Addis Abeba era stata messa a ferro e fuoco con un indiscriminato esercizio di violenze ed esecuzioni sommarie. 30 mile vittime secondo fonti etiopiche. Oltre 6-7.000, secondo valutazioni forse più attendibili. Ma la mattanza di Addis Abeba era poi proseguita con un altro episodio, anch’esso tra i più efferati dell’occupazione fascista. Alcune settimane dopo, non contento dei massacri di Addis, Graziani fece fucilare oltre duemila monaci della storica città conventuale di Debrá Libanos, accusati di aver offerto rifugio ai suoi attentatori. Tra gli uccisi figurarono anche decine di diaconi tra i dodici e quattordici anni. Qualche anno dopo, nelle sue memorie, Graziani, già autore di altri crimini in Libia, rivendicava nelle sue memorie il “giusto orgoglio” per un atto che aveva fatto capire ai monaci ortodossi la necessità di collaborare “se non volevano essere radicalmente distrutti”.

L’uso indiscriminato dei gas durante la campagna militare e l’occupazione, le rappresaglie, le esecuzioni sommarie, gli stupri, le deportazione in campi di concentramento, le violazioni di chiese e atti di sacrilegio contro il millenario culto cristiano-ortodosso, saccheggi e torture. Sono questi gli episodi che rendono completo il quadro della “missione di civiltà” compiuta dagli italiani in Etiopia. E che ha tra gli ideatori ed esecutori il duce del fascismo, il suddetto Graziani – inserito dall’ONU nella lista dei criminali di guerra ma mai processato – il Generale Badoglio, il ministro delle colonie Lessona ed altri tra gerarchi fascisti e alti ufficiali del regio esercito. Personaggi che avrebbero meritato di comparire innanzi ad un tribunale della Norimberga africana.

I crimini scaturiti dall’occupazione italiana in Etiopia, le politiche e gli atti oggi qualificabili come “genocidiari”, tutte le repressioni e violenze compiute nell’Africa orientale italiana continuano ad essere oggetto di un oblio e di un esercizio revisionistico tra i più umilianti dell’età contemporanea.

Il fatto che la cultura etiopica – in linea con le parole di perdono pronunciate dall’imperatore Haile Selassié all’indomani del suo rientro ad Addis Abeba nel 1941 – abbia consentito una quasi naturale riconciliazione con gli italiani (oggi, come nell’immediato dopo-guerra, la comunità italiana è tra le più folte e ben integrate in Etiopia) non giustifica un processo di rimozione delle colpe nazionali che coinvolge le istituzioni del nostro Paese. Fino a pochi mesi fa, soldi pubblici della regione Lazio sono stati usati per costruire un mausoleo per il capo-macellaio del fascismo, Rodolfo Graziani, nella sua città natale, Affile, in provincia di Latina. Un’iniziativa che mescola ignoranza, folklore fascista, merchandising nostalgico ed una buona dose di disprezzo per i familiari delle vittime dell’occupazione, ancora oggi impegnati a tenere viva la memoria di quelle tragedie. Una memoria che l’Etiopia coltiva con la giornata ufficiale di commemorazione delle vittime dell’occupazione, il 18 febbraio di ogni anno. Una memoria che noi italiani, da sempre convinti del mito dell’italiano buono, continuiamo ad insultare. Con il silenzio nella migliore delle ipotesi. Con negazionismi o acrobatiche manipolazioni della storia nella peggiore. Presso il Parlamento italiano giace dal 2006 una proposta per istituire una giornata che ricordi tutte le vittime del colonialismo italiano in Africa. Non se n'è mai fatto nulla. Nonostante il buon lavoro di tanti storici – italiani e non – che hanno saputo documentare i massacri perpetrati dal colonialismo fascista (che nulla hanno da “invidiare” a quelli compiuti da francesi e inglesi nei rispettivi possedimenti).

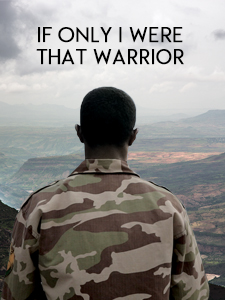

Onore e merito allora ad un giovane cinesta italiano indipendente che abita a Brooklyn, Valerio Ciriaci. Con una efficacissima campagna on-line è riuscito a raccogliere fondi per un progetto di documentario dal titolo If Only I Were That Warrior dedicato all’occupazione italiana in Etiopia. Un documentario pensato come un viaggio che toccherà New York, Affile, Addis Abeba e Dallas (Texas), alla ricerca di testimonianze presso le comunità italiane ed etiopiche. Un tentativo generoso di ricordare i crimini di guerra commessi dagli italiani in Etiopia, una delle pagine più buie della nostra storia. L’auspicio è che il lavoro di Ciriaci offra l’occasione per qualche riflessione in più su un passato dimenticato. Perché, forse, non basta la costruzione generosa di dighe e infrastrutture per testimoniare pentimento rispetto all’invasione del 1935. Occorre, probabilmente, una giornata della memoria per tutte le vittime del colonialismo italiano in Africa, in Etiopia, Eritrea, Somalia e Libia. Per impedire follie come quella di Affile. E per spiegare un po' meglio la storia alle nuove generazioni di italiani.

Onore e merito allora ad un giovane cinesta italiano indipendente che abita a Brooklyn, Valerio Ciriaci. Con una efficacissima campagna on-line è riuscito a raccogliere fondi per un progetto di documentario dal titolo If Only I Were That Warrior dedicato all’occupazione italiana in Etiopia. Un documentario pensato come un viaggio che toccherà New York, Affile, Addis Abeba e Dallas (Texas), alla ricerca di testimonianze presso le comunità italiane ed etiopiche. Un tentativo generoso di ricordare i crimini di guerra commessi dagli italiani in Etiopia, una delle pagine più buie della nostra storia. L’auspicio è che il lavoro di Ciriaci offra l’occasione per qualche riflessione in più su un passato dimenticato. Perché, forse, non basta la costruzione generosa di dighe e infrastrutture per testimoniare pentimento rispetto all’invasione del 1935. Occorre, probabilmente, una giornata della memoria per tutte le vittime del colonialismo italiano in Africa, in Etiopia, Eritrea, Somalia e Libia. Per impedire follie come quella di Affile. E per spiegare un po' meglio la storia alle nuove generazioni di italiani.