Nel 2014 è ricorso il centenario dallo scoppio della prima guerra mondiale – che vide l’Italia coinvolta dall’anno successivo – e nel 2018 è caduta analoga scadenza per la fine: entrambe sono state occasioni per rimembranze e celebrazioni, come sarà il prossimo 4 novembre 2021, 103 anni dall’armistizio fra impero austroungarico e alleati. Ma un tale inferno in terra va tenuto presente sempre, a rispetto di chi vi ha lasciato la vita. Un uomo muore non quando viene sotterrato, ma quando viene dimenticato.

Il Carso, territorio oggi diviso fra Italia e Slovenia, è stato uno dei tragici teatri fra 1915 e 1918, estenuando e sterminando italiani da un lato ed austroungarici dall’altro in una serie di scontri parossistici, arrivando ad una linea di fronte che vedeva appena pochi metri di distanza fra le trincee contrapposte. Pallottole, schegge, mine, filo spinato, gas. Ferite anche lievi che si trasformavano in mutilazione o morte, per mancanza di antibiotici e igiene. La malattia mentale annidata, nutrita dalla convivenza coi cadaveri e dall’orrore quotidiano. Sì, inferno in terra.

Marco Mondini, professore associato al dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, insegna History of conflicts e Storia contemporanea; si è laureato in storia militare all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore si è diplomato in discipline storiche, con dottorato in storia contemporanea (https://www.sissco.it/soci/mondini-marco-2/).

Dal 2014 al 2018 è stato consulente della struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: interlocutore d’eccellenza, qui ci precisa che «la vulgata va riletta con attenzione e mentalità critica. È vero che in alcuni segmenti di fronte le opposte trincee quasi si toccavano. Sul monte S. Michele le trincee di prima linea italiane arrivavano a cento metri dalla cima del colle difeso dagli austriaci, sul monte Pertica erano a meno di dieci metri. Ma si trattava di trincee avanzate o “di prima linea”, spesso occupate solo sporadicamente e con pochi uomini. A differenza di quanto si pensa comunemente, la trincea non è un mondo semplice. Esistono plurime linee parallele di fortificazioni campali, e quelle più avanzate vengono occupate solo a tratti e per tempi limitati, anche perché sono le più esposte. Con l’eccezione di alcuni tratti di fronte più sfortunati, e durante la preparazione per gli assalti, è comune che i reparti alternino alcuni giorni nelle trincee avanzate, dove il rischio della morte è quotidiano, nelle linee di rincalzo e nelle retrovie. In quanto alle dodici battaglie dell’Isonzo (undici, in realtà: la dodicesima è Caporetto, ed è un’offensiva austro-ungarica) furono certamente scontri ad alta intensità con numerose vittime a fronte di risultati spesso irrisori. Ma non trascuriamo due dati. Il primo è comparativo. Quello era il modo di fare la guerra in Occidente in quegli anni, e tutti seguivano più o meno le stesse regole di ingaggio e le medesime procedure: sul fronte occidentale, in Galizia, sui Carpazi, sul fronte di Salonicco, assalti e quantità di morti non erano diversi (anzi). Il secondo è operativo: dopo tanti sacrifici e sciupio di vite (diciamolo, spesso inutilmente) la testarda strategia di Cadorna un risultato l’aveva raggiunto. Alla fine dell’estate 1917, dopo la cosiddetta battaglia della Bainsizza, il dispositivo difensivo austro-ungarico è in crisi. A Vienna sanno che un’altra offensiva italiana, che Cadorna progetta per la primavera 1918, romperà le linee e porterà gli italiani verosimilmente a Trieste, Per quello si chiede aiuto ai tedeschi, e si arriva alla battaglia di Caporetto».

Ricostruendo i fatti del Carso, uomo e paesaggio si intrecciano. Il fiume Isonzo, che nasce nella in Slovenia ed entra nell’attuale territorio italiano rasente Gorizia, scorre attraverso l’altopiano e conclude i suoi 136 chilometri sfociando nell’Adriatico, presso Grado. La storia che ha assorbito, porta a capire meglio la sua importanza nel contesto della Grande Guerra, in termini di confine naturale.

Nel lontano 238 d.C. gli abitanti di Aquileia distruggono il ponte che lo attraversa, nel tentativo di arrestare la marcia di Massimino il Trace verso Roma, generale proclamato imperatore dalle truppe (non dal Senato). Massimino non si scoraggia ed ovvia facendo preparare un ponte galleggiante fatto di botti di legno legate tra di loro. Per la cronaca, a Roma però non giunge mai: muore assassinato dai suoi soldati durante l’estenuante assedio alla stessa Aquileia. Il posteriore cronista longobardo Paolo Diacono scrive che il 28 agosto del 489 nei pressi del pons Sontii – evidentemente ricostruito – gli Ostrogoti guidati da Teodorico sconfiggono l’esercito erulo di Odoacre. Nei secoli successivi, tuttavia, le tracce storiche del ponte si perdono. Acceleriamo: ai tempi della Repubblica di Venezia il fiume diventa linea di difesa nei confronti degli Ottomani, siamo nella seconda metà del Quattrocento. E linea separatrice rimane fino alla prima guerra mondiale, tra Italia ed impero austro-ungarico, dando poi il nome ad una via crucis di dodici battaglie fra questi due belligeranti, avvenute tra maggio 1915 ed ottobre 1917.

Il ruolo della natura si rivela fondamentale, spesso fatale: il fiume come confine oscillante fra le parti, il vento che sposta il gas lanciato verso le trincee italiane da quelle austroungariche, capovolgendo i mortali effetti; l’asperità rocciosa del Carso, che diventa campo aperto per chi osserva dall’alto e fa di chi avanza un bersaglio pieno, lo strategico sguardo a 360° dalla cima del San Michele. «Per quanto industriale, tecnologica e moderna – conferma Mondini – la Grande guerra è ancora fortemente dominata dalla geografia e dall’ambiente. Il fronte italo-austriaco, per lo più montagnoso e comunque sempre accidentato, condiziona in termini estremi le possibilità degli eserciti di muovere e combattere. Il terreno frastagliato e il succedersi di linee di colline o di valli, persino sul tratto considerato geograficamente più semplice, quello isontino, spiega ad esempio il parco ricorso alle armi chimiche. L’uso dei gas, tra 1914 e 1918, è tutto sommato ancora sperimentale sui fronti europei: il vento che cambia, o un vallone dove le nuvole tossiche ristagnano, basta a far fallire un’offensiva o addirittura a mettere in pericolo le truppe attaccanti».

Da un altro punto di vista, la natura impone scelte non negoziabili ai comandanti. «Che Luigi Cadorna si intestardisca a sviluppare massicce (e inutili) offensive su un segmento di fronte di poche decine di chilometri, trascurando gli altri seicento del vecchio confine, è certamente il frutto della sua mentalità cocciuta, del suo mistico rispetto dei piani elaborati in precedenza (che gli impedisce di cambiare idea) e della sua obsoleta visione strategica. Ma non va trascurato il fatto che la conformazione geografica del fronte suggeriva – a lui e a tutti i generali della sua generazione – che questa fosse la scelta dottrinalmente più sensata. Come far passare un esercito moderno tra le valli anguste del Trentino, del Tirolo, dell’Agordino, del Cadore o della Carnia? Il progresso delle tecniche e della dottrina militari, tra 1916 e 1918, avrebbero risolto questo dubbio, e l’incredulo Cadorna avrebbe pagato duramente la sua tracotanza. Ma non c’è dubbio che gli fosse toccato in sorte di condurre un esercito sul peggiore dei fronti possibili».

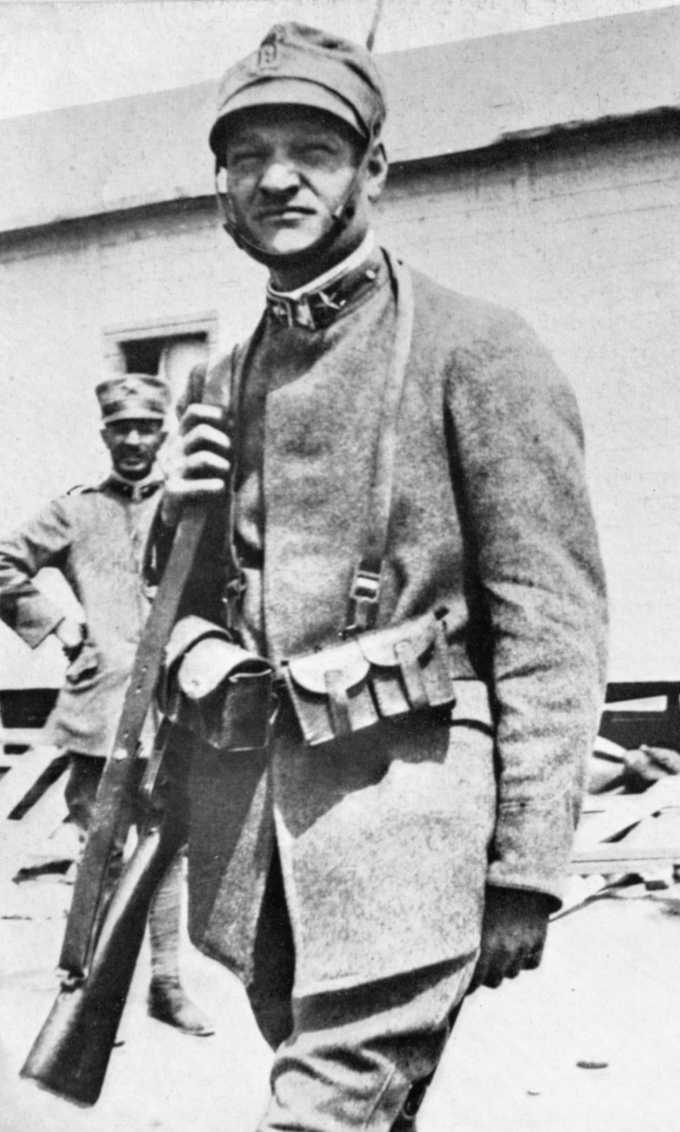

Questo spiega anche l’apparentemente incomprensibile. «Accanirsi nella disputa di alcune alture – il S. Michele, ma anche il Sabotino per esempio, o il “Calvario” alle porte di Gorizia – oggi sembra un inutile spreco di vite umane. Anche. Ma non dobbiamo dimenticare che, nella percezione dei militari dell’epoca, questi colli modesti e oggi persino difficili da riconoscere erano posizioni chiave per dominare la pianura orientale, e dunque per aggiudicarsi un vantaggio nell’unico teatro operativo in cui fosse possibile un reale sfondamento strategico. Lo sanno entrambi i contendenti. Quando si giudicano male i generali italiani, etichettandoli come dei sanguinari folli per aver sacrificato decine di migliaia di giovani vite per conquistare qualche colle pietroso, si dovrebbe anche ricordare come il tanto decantato comandante austriaco, Svetozar Borojević von Bojna, fece esattamente lo stesso pur di difendere la strada che portava a Trieste».

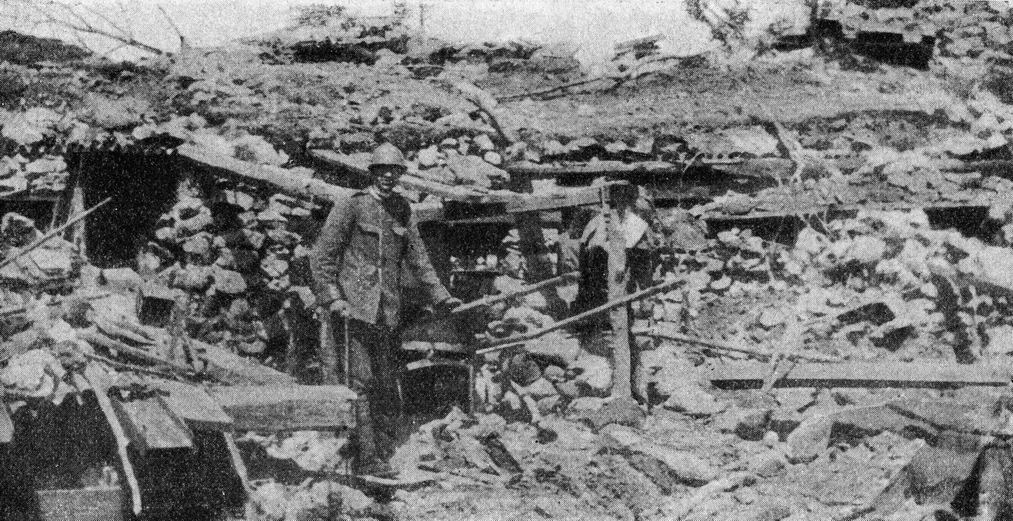

La storia dell’albero spezzato è straziante ed emblematica: svetta un gelso accanto alla chiesa di San Martino del Carso, prima della guerra. Al termine degli scontri, l’edificio è ridotto a poche macerie sassose che si confondono col terreno e l’albero è uno scheletro ligneo massacrato da proiettili e granate. L’arciduca Giuseppe, al comando dell’ungherese VII Corpo di Temesvàr, ne segue il destino per mesi, animandolo della stessa sofferenza dei soldati: “Un attaccamento speciale mi lega a quella povera entità vivente che va a pezzi, dato che la sua sorte è tutt’uno con la nostra, perché se ne sta là morente, tra i miei morituri eroi di di Szeged, e il sangue degli eroi non può cicatrizzare le sue ferite”.

Alle ore 9 del 4 luglio 1916, il tronco nero e rinsecchito viene tagliato e portato nelle retrovie ungheresi, ove viene celebrata messa, e il 10 luglio è trasferito nella città di Szeged e conservato iconicamente, ancora oggi esposta nel locale museo. La proposta del taglio era partita dal comando del reggimento e avanzata al VII Corpo. L’arciduca rispose: “Sono d’accordo. È una reliquia tanto gloriosa, alla quale sono attaccato come al più grande dei tesori. È l’albero dei miei soldati del 46°”.

Ma tutto il Carso mostra ancora oggi l’oltraggio della guerra: le trincee, numerose e visibili, sono cicatrici sulla terra, tracce di un passato che ha dilaniato uomo e natura. Monte san Michele è tutto un taglio e un buco, perforato più e più volte all’interno della sua sommità per far luogo ad una cannoniera italiana.

Nel 1966 il poeta Giuseppe Ungaretti – soldato su quel fronte dalla fine del 1915 all’autunno del ’16 e testimone con gli occhi, prima, e con i versi poi – ritorna a spaziare con la vista da quella cima che lo vide fante nella brigata Brescia, e il verde dei boschi che ora fa da mantello al precedente deserto lapideo lo conforta. “Quella pietraia – a quei tempi resa, dalle sbavature bavose di fanga colore di sangue già spento, infida a chi, tra l’incrocio fitto delle pallottole, l’attraversava smarrito nella notte – oggi il rigoglio dei fogliami la riveste. È incredibile, oggi il Carso appare quasi ridente. Pensavo: ecco, il Carso non è più un inferno, è il verde della speranza”.

Al museo del monte San Michele – https://www.museodelmontesanmichele.it – il preparatissimo Gabrijel Sfiligoj accompagna in visita: «Agli sgoccioli della resistenza – narra – l’esercito austroungarico aveva divise fatte con fibra d’ortiche e suole degli scarponi in legno». Non era sostenibilità ante litteram, ma – come approfondisce Mondini – in generale si trattava di una risorsa estrema. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che la guerra, con il suo bisogno di una produzione massiccia di beni di prima necessità, di utensili, vestiario e naturalmente armi, fu anche la molla di un’accelerazione tecnica e tecnologica che, a volte, passò attraverso il ricorso a materie e modalità di produzione mai sperimentate. Del resto – perché no? – i precedenti c’erano già tutti: il blocco navale britannico al continente dominato da Napoleone non aveva stimolato il ricorso ad alimenti marginali (la barbabietola) per sopperire alla carenza di materie raffinate (lo zucchero)?».

Già: tra 1914 e 1918 tutte le potenze coinvolte adattano le loro catene di produzione per far fronte a una serie di problemi inimmaginabili. «Nell’inverno 1914 – prosegue Mondini – Regno Unito, Francia, Germania e Russia si accorsero di non avere più riserve di proiettili per l’artiglieria. Nel 1915 molti eserciti ebbero problemi di rifornimenti alimentari perché non si riusciva a conservare i cibi per portarli alle truppe in prima linea. Nella primavera 1917 molte città europee non avevano più farina per il pane. Ognuna di queste (e molte altre) difficoltà vennero affrontate ricorrendo agli espedienti di un’industria e di una scienza applicata in pieno sviluppo e mobilitate massicciamente. La conservazione in scatola, il congelamento della carne, l’utilizzo del dado, così come il ricorso alle armi chimiche, lo sviluppo della disinfezione per curare i feriti e delle comunicazioni senza fili per trasmettere informazioni: la guerra è un serbatoio di risposte a problemi impellenti, e la fucina del mondo moderno in cui viviamo».

Succede durante la Grande Guerra e succederà, in termini ancora più evoluti e consistenti, durante il 1939-‘45. «Basti pensare agli enormi progressi della chimica tedesca nel sintetizzare carburante o nel migliorare corazze e motori. Ma la capacità tecnologica è solo una delle facce della medaglia. Da un altro punto di vista, un conflitto sedentario, di attrito, dove i reparti presidiano le medesime posizioni per settimane, mesi e a volte anni, stimola l’adattamento dell’uomo all’ambiente. Chiunque abbia prestato servizio nell’esercito sa che l’arte di arrangiarsi è la prima virtù del soldato. In condizioni estreme, come poteva capitare per le vedette in alta montagna o nelle postazioni in aree prive d’acqua (e capitava spesso, non solo sul Carso), si ricorre a quello che si trova. Cappotti di pelliccia e calzari isolanti venivano forniti (con parsimonia) dagli uffici delle intendenze. Ma basta visitare un museo della guerra di montagna per accorgersi che altre soluzioni erano dettate dall’inventiva individuale: slitte-barella adattate per caricare feriti, l’uso di cani da traino, protezioni speciali alle armi per evitare il congelamento, sistemi d’arma modificati a mano. La guerra combattuta, specialmente in un teatro ambientale così difficile come quello italo-austriaco, è fucina di invenzioni».

Oggi uno degli itinerari possibili per ripercorrere gesta di guerra in tempo di pace può prendere avvio dal citato Museo del monte San Michele, in cima al più strategico punto di osservazione presidiato per mesi dagli ungheresi, scendendo poi al più tradizionale e curatissimo Museo della Guerra curato dal gruppo speleologico di S. Martino del Carso, al parco Ungaretti (http://www.amicidicastelnuovo.it/?sezione=parco&sottosezione=progetto), concludendosi al sacrario di Redipuglia e frontale colle S. Elia (https://sacrarioredipuglia.it/index.html).

Gabrijel Sfiligoj sottolinea il riallestimento in chiave multimediale e la valorizzazione del cammino all’aperto, presso la zona monumentale del San Michele, «realizzati nel 2018 grazie a un progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, con il contributo di Intesa Sanpaolo. Tali interventi si sono collocati nella cornice progettuale più ampia, estesa a tutto il territorio isontino e di durata triennale (2018-2020), denominata “Fondazione CariGO GREEN³ – Linee strategiche per l’azione della Fondazione Carigo tra natura, cultura e sviluppo locale”, all’insegna di uno sviluppo sostenibile e integrato del territorio. Il Comune di Sagrado ha contribuito a questo progetto di profondo rinnovamento e continua a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di questa zona monumentale e del suo museo (gestito dalla cooperativa sociale Thiel.), insieme al Ministero della Difesa (Onorcaduti) e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Promoturismo FVG».

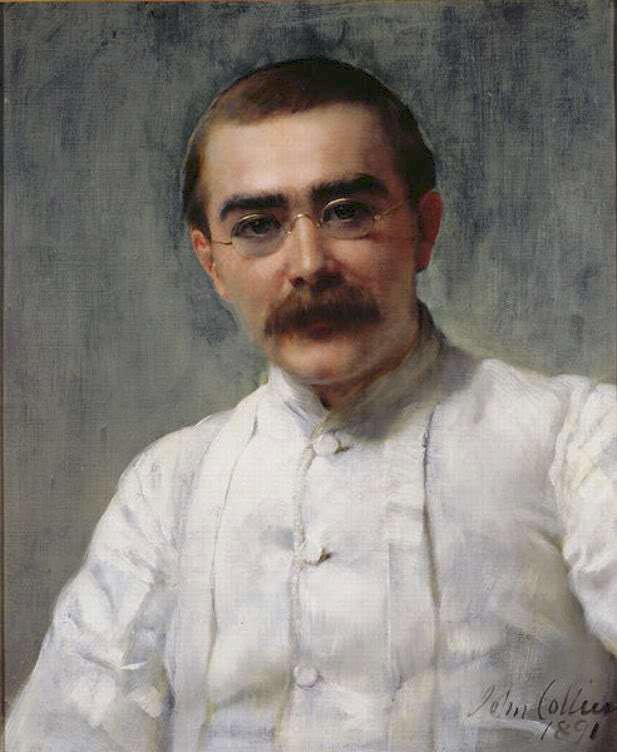

La cannoniera dentro il San Michele, una tra le tappe del percorso esterno, vede nel suo ventre di pietra anche Rudyard Kipling, in veste di cronista. A livello giornalistico, che copertura ha il conflitto? E, soprattutto, chi riesce a raccontare i fatti come stanno e chi viene censurato, per non creare panico fra la gente e disfattismo fra le truppe?

Riprende Mondini: «La copertura fu sensazionale, massiccia. La Grande guerra è, prima di tutto, un grande evento mediatico. Giornali, riviste illustrate, fotografi, troupes cinematografiche, raccontano, comunicano, pubblicano, riprendono. Il che non vuol dire che raccontino la verità. L’informazione è strettamente controllata – uffici censura e uffici informazione che verificano e a volte producono le notizie nascono in tutti gli eserciti. Ma soprattutto, i giornalisti si mobilitano spontaneamente al servizio della causa patriottica. Il loro obiettivo non è raccontare gli eventi, ma creare e conservare il consenso della popolazione. Lo si fa trasformando piccoli successi in epiche vittorie, o concentrandosi sui lati estetici della guerra. In Italia, ad esempio, si racconta molto al guerra in montagna – bella, eroica, tra i ghiacciai e le nevi eterne – e si trascura la brutta guerra nel fango delle trincee sull’Isonzo. I fantasiosi resoconti di Barzini, il grande giornalista inviato del Corriere al fronte (inviato per modo di dire, non si avvicina mai alla prima linea) daranno origine al termine “barzinate”, vale a dire frottole nel gergo dei soldati. In breve, la Grande guerra è un generatore straordinario di miti, leggende e fake news».

Dopo il picco di attenzione legato agli anniversari del 2014 e del 2018, le vicende della Grande Guerra sono tornate più o meno nell’ombra: si potrebbe fare di più o fare di meglio, per tramandare la memoria, per valorizzare siti?

«Certamente. Intanto, concentrandoci sul fatto che la guerra NON finisce nel 1918. Come qualsiasi storico competente sa, la transizione dalla guerra alla pace fu un processo lungo e complesso. L’Italia non uscì mai dalla guerra: scivolò semplicemente dal conflitto contro il nemico esterno a quello contro il nemico interno. Dalla guerra alla guerra civile. Tradizionalmente, gli storici del fascismo in Italia fanno fatica a vedere questo collegamento, perché si tratta di spostare l’attenzione dal piano della storia nazionale (il fascismo come pagina esclusivamente italiana) a quello transnazionale. Il fascismo, la marcia su Roma, sono le varianti italiane di un fenomeno europeo: l’impossibile uscita dalla Grande guerra, con le sue eredità psicologiche, culturali, politiche impossibili da gestire. Questo va spiegato e raccontato».

In tale direzione didattica, il lavoro di Rai Storia – di cui è collaboratore ed autore https://www.rai.it/raistoria/ – è egregio: c’è interazione con la scuola, per indirizzare la divulgazione fino alle basi dello sviluppo culturale?

«Ottima direi. Rai Storia è una delle poche agenzie culturali che ancora sa interpretare il lavoro di divulgazione di contenuti rigorosi. Non capita spesso in questo paese. In Italia gli storici autoproclamati sono una specie diffusa e perniciosa: eruditi locali, giornalisti in vena di darsi un tono intellettuale (ma senza alcuna preparazione specifica), dilettanti appassionati ma spesso privi di ogni metodo e strumento critico, militanti ideologici che rileggono il passato per convenienza (basti pensare ai rappresentanti del revisionismo neoborbonico). Tutti costoro sono attori di una cattiva divulgazione, spesso farcita di banalità e più spesso di vere e proprie menzogne. Rai Storia normalmente si affida a personale accademico, la cui competenza è verificata e riconosciuta. Dunque, è un’ottima piattaforma da usare anche (e soprattutto) nelle scuole. Naturalmente, affiancandola, ma senza sostituire, al ricorso ad un buon manuale».

La storia è magistra vitae?

«Nel caso della storia della guerra, certamente. Nonostante gli sviluppi tecnologici del XX e XXI secolo, la guerra segue alcune leggi fisse che raramente possono essere evase: condizionamenti geografici, psicologici, politici, sono più o meno sempre i medesimi. Studiare i modelli storici, senza farsene condizionare ma cercando di capire le “lezioni del passato”, è una buona pratica che gli eserciti più avanzati spesso adottano. Non sempre con sufficiente attenzione: il fallimento americano in Afghanistan ne è una buona prova».