Nell’antivigilia delle elezioni statunitensi, segnali comunicano, da EurAsia e Africa, che la questione democratica viene ad essere nuovamente posta. È un fatto che sarebbe bene interpellasse coloro che a novembre si troveranno a scegliere se confermare Donald Trump. La loro decisione non riguarderà solo gli Stati Uniti, ma i destini del mondo prossimo venturo.

È un dato di fatto che l’ideologia, i comportamenti e le decisioni dell’attuale amministrazione non hanno favorito l’espandersi della democrazia, anzi si sono posti in più di un’occasione come un obiettivo appoggio a forze economiche, culturali e politiche di tipo autoritario: i casi di Russia, Brasile, Turchia sono i più eclatanti, ma l’elenco è lungo. La stessa politica anti cinese ha guardato più alle reciproche sfere di potere militare ed economico, che a questioni che, come la difesa dei diritti umani o delle fondamentali libertà politiche, appartengono alla tradizione della politica estera degli Stati Uniti. Basti pensare alla timidezza con la quale la gente di Hong Kong è stata appoggiata da Washington quando ha provato a difendere i propri diritti di libertà.

Sembra sfuggire alla Casa Bianca che la riduzione della quantità dei regimi democratici nel mondo, e l’abbassamento della qualità delle democrazie (fenomeno che peraltro coinvolge attualmente gli stessi Stati Uniti e UE), non solo rendono il mondo un luogo meno affidabile, ma restringono il cosiddetto occidente democratico ad una solitudine e ad un isolamento che alla lunga pagherà pesantemente.

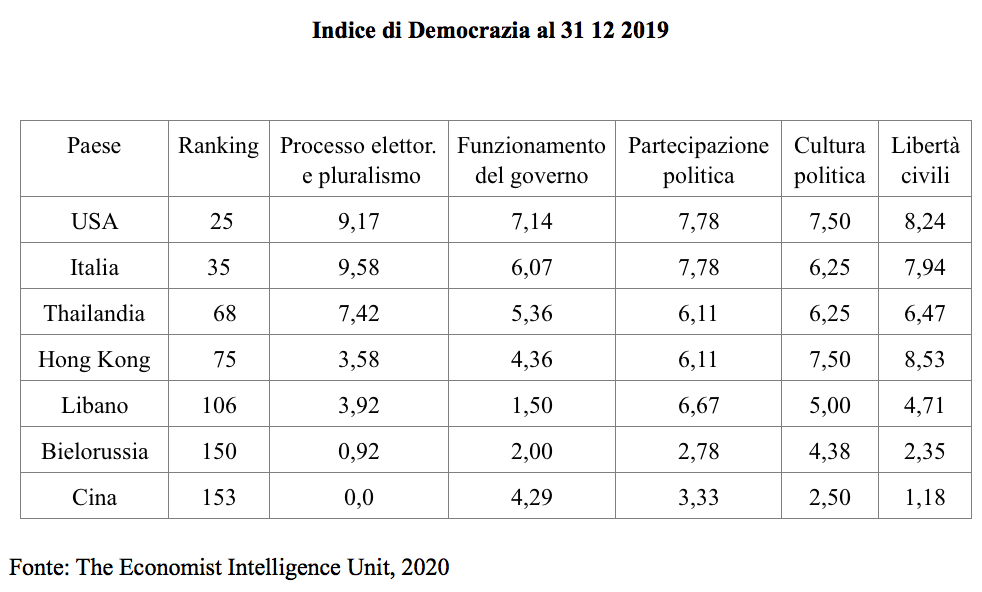

Nel dodicesimo rapporto sulla situazione della democrazia nel mondo, Economist Intelligence Unit, EIU, ha registrato alla fine del 2019, sulla consueta scala da uno a dieci, il peggior risultato di sempre, con l’abbassamento del valore medio complessivo nell’insieme delle 167 realtà considerate, da 5,48 a 5,44. A comprimere il dato globale sono stati America Latina e Africa sub sahariana, arretrati in quattro delle cinque categorie utilizzate: processo elettorale e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica, libertà civili. Si osserva che la prima regione risente strutturalmente dell’influenza statunitense, la seconda di quella cinese; i due paesi, per le ambizioni di leadership che manifestano, nella tabella EIU, non appaiono, peraltro, in posizione onorevole, considerazione che, purtroppo, riguarda anche l’Italia. Italia e Stati Uniti figurano nel gruppo delle flawed Democracy, o democrazie imperfette.

Si vedrà a fine anno, se nel 2020 l’arretramento degli indicatori di democrazia sarà stato confermato. Certamente contribuiranno pesantemente al valore del dato medio le lotte per la democrazia in corso in quattro paesi, di rilievo per le ragioni che saranno di seguito indicate. Due, Thailandia e Hong Kong, nel rapporto EIU compaiono tra le democrazie imperfette, il Libano tra i regimi ibridi, Bielorussia e Cina tra quelli autoritari.

La situazione strategicamente più interessante è quella della Bielorussia, per gli stretti legami politici ed economici che il paese post sovietico ha mantenuto con Mosca. Sono legami fondati anche sul reciproco interesse a mantenere inalterata la piramide del potere nelle due demokrature, così da perpetuare all’infinito il potere personale degli attuali presidenti. La contemporanea fuoruscita dai rispettivi paesi dei leader delle opposizioni, Aleksej Naval’nyi avvelenato a Tomsk e ospedalizzato in Germania, Svjatlana Cichanoŭskaja minacciata di morte e riparata in Lituania, fa capire sin dove siano disposti a spingersi Aljaksandr Lukašėnka e Vladimir Putin. Va aggiunto che Svjatlana Cichanoŭskaja aveva accettato di farsi candidare alle elezioni del 9 agosto per raccogliere il testimone di oppositore di suo marito, Sjarhej Tichanoŭskij, incarcerato tre mesi fa; e che l’avvocato che li difende entrambi, Olga Kovalkova, la 36enne esponente della Democrazia Cristiana condannata a 10 giorni di carcere il 25 agosto, è riparata a Varsavia il 5 settembre.

Nel rapporto EIU, il paese retto da Lukašėnka compare appena prima di Iran, Eritrea e Cina. Nei cinque indici di riferimento totalizza l’indice migliore, 4,38, in cultura politica, con evidente riferimento ai fenomeni di partecipazione civica e politica che in diversi paesi di orbita ex sovietica (si guardi per il più importante esempio all’Ucraina) stanno fiorendo. Ha il peggiore, 0,92, in processo elettorale e pluralismo. Nulla che sorprenda, pertanto, nel comportamento che il governo di Minsk sta tenendo da un mese, di fronte al rischio di essere estromesso dal popolo. Al contrario, ci si chiede perché, in occasione delle elezioni, la comunità internazionale non abbia esercitato maggiore pressione, con delegazioni che avessero poteri non solo di controllo, ma di sospensione o verifica, visto che alla vigilia del voto risultavano esclusi dal voto passivo dieci candidati espressi dall’opposizione e il marito di Svjatlana era agli arresti da mesi.

Tre maggiori elementi lasciano prevedere che, nella presente situazione, l’opposizione rinunci all’idea di sbarazzarsi del regime, puntando a un compromesso che apra spazi per la società civile e la qualificazione della situazione sociale. La minaccia di intervento anche militare di Mosca, come mostra il comportamento di Putin in Ucraina, è reale, tanto più che Minsk è legata da un patto militare con il grande fratello russo, ed è membro dell’Unione Russia-Bielorussia del 1996. Il legame con Mosca è intimo (il bielorusso è parlato da meno di ¼ della popolazione, che per più dell’8% è etnicamente russa) e deferente (la chiesa ortodossa ci mette del suo: il 59% della popolazione bielorussa è fatta di credenti e quasi la metà di questi è ortodossa ovvero parte dell’esarcato della chiesa ortodossa russa). L’età media della popolazione è intorno ai 39 con tendenza inarrestabile all’innalzamento ulteriore, dentro una situazione demografica catastrofica fatta di morti precoci e poche nascite (attesa di vita inferiore a 70 anni, fecondità a 1,4, emigrazione giovanile alta nonostante le restrizioni governative) il che fa prevedere una società grigia e conservatrice. Si può prevedere una sorta di grande compromesso, come quello che avvenne nella Polonia di Wojciech Jaruzelski, attraverso il dialogo che l’allora sindacalista Lech Walesa accettò di aprire con l’uomo di Mosca. C’è un però. Dietro il gelo della sua figura, Jaruzelski era un patriota e aveva l’onore di un militare. Ci vuole molta fantasia per attribuire patriottismo e senso dell’onore all’attuale presidente bielorusso.

Guardando all’Asia, per ora la situazione della Regione Amministrativa Speciale (SAR) di Hong Kong appare normalilizzata. Dalle 23 del 30 giugno (giusto un’ora prima che iniziasse il giorno anniversario dell’handover britannico), è in vigore la legge sulla sicurezza nazionale, contro la quale si erano espressi mesi e mesi di manifestazioni di massa. Da allora si sono intensificate detenzioni e intimidazioni di giornalisti e attivisti pro democrazia. Mentre le elezioni del Consiglio Legislativo sono riportate al prossimo anno, due suoi attuali membri, Lam Cheuk-ting e Ted Hui, sono stati arrestati il 26 agosto con l’accusa di aver partecipato alle proteste di strada nel luglio 2019. Il 10 agosto è finito in carcere il tycoon dei media Jimmy Lai, proprietario del popolare giornale d’opposizione Apple Day; la sua redazione è stata subito messa a soqquadro da circa 200 agenti di polizia. La censura sta facendo il suo triste lavoro, partendo dai libri di testo scolastici, che vengono purgati in modo acconcio al volere di Pechino. Sono soprattutto i testi di storia a subire riscritture e reinterpretazioni. Gli attivisti che hanno provato ad espatriare per chiedere asilo in paesi vicini incappano nella rete della guardia costiera cinese, e finiscono in qualche guardina in attesa di conoscere il proprio destino. Ci sono giornalisti che riescono a far filtrare notizie sugli avvenimenti, ma quanto potrà durare? La legge ora in vigore prevede che i dissidenti siano sottoposti a corti cinesi, il di per sé sembra una minaccia sufficiente, visto che stabilisce punizioni che possono arrivare sino all’ergastolo per qualunque atto la legge cinese consideri sovversione, secessione, terrorismo, collusione con forze straniere.

L’Unione Europea, attraverso il presidente di turno del Consiglio dei Ministri degli Esteri, il tedesco Heiko Maas ha rappresentato il 1 settembre, nell’incontro di Berlino con l’omologo Wang Yi, l’insoddisfazione dei 27 per la svolta autoritaria subita da SAR, in palese violazione del principio “Un paese, due sistemi” che era stato alla base dell’handover del 1997. Il mezzo secolo di “tregua” autonomistica, previsto dall’accordo tra Pechino e britannici, deve essere parso un periodo troppo lungo al nuovo potere cinese, per essere rispettato, e l’emergenza Covid-19 che, come ovunque nel mondo, sconsiglia assembramenti e manifestazioni, favorisce l’attuale stretta.

La Thailandia soffre da mesi cortei e proteste, soprattutto di studenti in uscita da più di cinquanta tra università e scuole. Si esprimono contro il governo del primo ministro Prayut Chan-o-cha accusandolo d’incapacità e autoritarismo, e la monarchia che taccianoa di comportamenti immorali e mancanza di patriottismo. Il malessere thailandese è in realtà di lunga data, e ha radici profonde. La fiammata presente risponde alla sentenza della Corte Costituzionale, alleata dell’establishment, che ha dichiarato illegale il partito “Avanti Futuro”, FFP, nel quale gli studenti si riconoscono e che aveva ottenuto 6,3 milioni di voti sui 53 milioni espressi, alle elezioni politiche di marzo 2019, convocate per far ripartire la macchina democratica dopo il colpo di stato del 2014. FFP si batte per la riforma costituzionale, il welfare state, diritti civili e democratici: sono rivendicazioni in larga parte inaccettabili per la casta. Il confronto fra popolo ed élite si è recentemente aggravato, per la totale inettitudine al ruolo che ricopre da quattro anni, di Maha Vajiralongkorn ovvero Rama X, rampollo sessantottenne della dinastia Chakri da un quarto di millennio sul trono più ricco del mondo. È succeduto a un sovrano amato e rispettato dal popolo, il padre Bhumibol Adulyadej che aveva regnato 70 anni, continuando a spassarsela come e più di prima, totalmente disinteressato ai problemi del suo popolo. Vive per lo più in Germania, in una corte di concubine e guardie del corpo femminili, e nel 2017 ha fatto approvare la legge che gli assegna il controllo di tutte le proprietà della corona, 30 miliardi di dollari di proprietà. Sta ora adottando e facendo adottare provvedimenti legislativi che potrebbero smontare, pezzo dopo pezzo, l’accordo costituzionale del 1932, quando l’azione congiunta di alcuni ufficiali illuminati e di uomini politici dell’opposizione spinsero il Siam del “favoloso” feudalesimo verso la modernità.

Alle proteste, entrate nel terzo mese, si sta sommando una crisi economica imprevista, effetto delle misure contro Covid-19. Il paese è sigillato da mesi, con gli aerei parcheggiati negli hangar. Le misure si sono sinora rivelate di grande efficacia, ma hanno cancellato il turismo, settore che, in tempi normali, contribuisce a più del 15% della ricchezza nazionale. L’indice di riferimento del mercato azionario nei primi giorni di settembre è sceso del 17% su base annua, dopo aver accumulato mese su mese ininterrotti disinvestimenti esteri, che cominciano ora a fruttare la caduta del baht rispetto a dollaro e yen. Le recenti dimissioni del ministro delle Finanze, Predee Daochai, solo 26 giorni dopo aver assunto l’incarico, sono inequivocabile segnale di una crisi che starebbe causando anche crepe nella solidità della compagine governativa.

Se si producesse il cocktail Covid-19-recessione-contestazione istituzionale, la Thailandia entrerebbe in una spirale che ancora una volta chiederebbe alle forze armate la soluzione. Non è certo che anche stavolta si schiererebbero dalla parte del monarca, almeno non nei termini di totale lealtà che hanno espresso dal compromesso del 1932. D’altronde il re non sta più operando come elemento di mediazione tra le rivendicazioni popolari e i privilegi delle élite (corte e alte burocrazie, gli alti ufficiali, gli uomini d’affari che ruotano intorno), e solo la minaccia di una pena fra tre e quindici anni di carcere, prevista per la lesa maestà, sembra oggi tutelare l’istituzione monarchica.

Un breve cenno a come il mondo globalizzato, nel bene e nel male, influenzi il modo di pensare e la stessa simbologia di chi assume posizioni politiche in pubblico. I ragazzi delle strade di Bangkok, Millennials che hanno visto nell’età della formazione gli stessi film dei coetanei di altri paesi, hanno alzato al cielo le tre dita che Katniss Everdeen mostra in Hunger Games, ripetendo il segnale di ribellione all’autoritarismo che i ragazzi di Hong Kong avevano sbattuto in faccia ai mandarini di Pechino. Hanno anche agitato i poster di lord Voldemort (il “Signore oscuro” “che-non-deve-essere-nominato”) portato di peso dai freddi celtici di Harry Potter alle calde strade del sud est asiatico per rappresentare un disprezzato re non insultabile, almeno in pubblico.

In Libano, le proteste e il quasi sollevamento popolare che hanno fatto seguito alle due terribili esplosioni della serata del 4 agosto a Beirut, hanno chiesto ripetutamente il cambio di governo, dichiarandolo corrotto, incapace e in combutta con le mafie locali. Anche perché il terribile episodio è occorso nel mezzo della più profonda crisi dalla guerra civile 1975-1990, dopo dieci mesi di contino deprezzamento della moneta nazionale, con i risparmi bancari congelati, i debiti accumulati, la disoccupazione in aumento. La compagine del primo ministro è stata sostituita a fine agosto da quella ora in formazione, presumibilmente guidata dal quarantenne Mustapha Adib, il sunnita nominato a capo del governo. Il sistema politico libanese è da anni ingabbiato in un sistema condiviso di reciproci veti e privilegi, spartiti fra religioni ed etnie che, se garantisce l’assenza di guerra civile, produce l’impossibilità di instaurare nel paese lo stato di diritto. Se si guardano i numeri della tabella di EIU, accanto al sufficiente livello di cultura e partecipazione politica (siamo in Medio Oriente!), appare del tutto insoddisfacente il punteggio raccattato dal funzionamento del governo (il più basso in tabella), tale da scaraventare il paese al posto 106 dell’elenco. Se la missione di Adib, come molti esponenti libanesi stanno affermando, è di offrire un’immagine di cambiamento, occupandosi in realtà di come assicurare la prosecuzione e protezione del sistema, si può essere certi che non solo le proteste riprenderanno, ma i capitali continueranno ad uscire, e le persone ad abbandonare il paese, privandolo della speranza di futuro.

La natura dei casi esposti appare diversa da quella dei movimenti di lotta popolare visti nel novecento, per almeno due caratteristiche. Non sono ideologizzati, in quanto rinunciano a qualificarsi come “anti” quasiasi “-ismo” (colonial-, imperial- fasc-, comu-, liberal-, social-, opera-, etc.) e di conseguenza sono spontaneamente flessibili e non violenti. Non hanno trascinatori carismatici, esprimendo dal basso la voce del malessere popolare su bisogni concreti. In questo senso appaiono espressione dei valori etici che generano le idee democratiche, e come tali vanno rispettati e sostenuti.