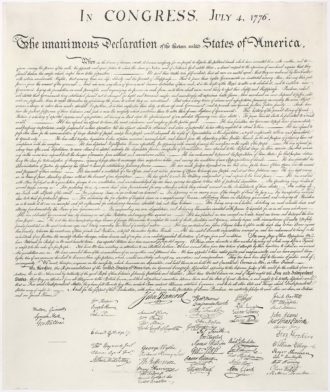

In calce, cinquantasei firme: Josiah Bartlett, William Zhipple e Matthew Thorton, rappresentanti del New Hampshire; John e Samuel Adams, John Hancock, Robert Treat Paine e Elbridge Gerry, per la provincia della Massachusetts Bay; Sthepen Hopkis e Zilliam Ellery, in nome della colonia di Rhode Island e delle piantagioni di Providence; Roger Sherman Samuel Huntington, William Williams e Oliver Wolcott, della colonia del Connecticut; William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis e Lewis Morris, della provincia di New York; Richard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, John Hart e Abraham Clark, della provincia del New Jersey; Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin, John Morton, George Clymer, James Smith, George Taylor, James Wilson, George Ross, della provincia di Pennsylvania; George Read, Caesar Rodney, Thomas McKean, per la colonia del Delaware; Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carroll of Carrollton, della provincia del Maryland; George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, Benjamin Harrison, Thomas Nelson Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton, della colonia della Virginia; William Hooper, Joseph Hewes, John Penn, della provincia della Carolina del Nord; Edward Rutledge, Thomas Heyward Jr., Thomas Lynch Jr., Arthur Middleton, della provincia della Carolina del Sud; Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton, della provincia della Georgia.

In calce, cinquantasei firme: Josiah Bartlett, William Zhipple e Matthew Thorton, rappresentanti del New Hampshire; John e Samuel Adams, John Hancock, Robert Treat Paine e Elbridge Gerry, per la provincia della Massachusetts Bay; Sthepen Hopkis e Zilliam Ellery, in nome della colonia di Rhode Island e delle piantagioni di Providence; Roger Sherman Samuel Huntington, William Williams e Oliver Wolcott, della colonia del Connecticut; William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis e Lewis Morris, della provincia di New York; Richard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, John Hart e Abraham Clark, della provincia del New Jersey; Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin, John Morton, George Clymer, James Smith, George Taylor, James Wilson, George Ross, della provincia di Pennsylvania; George Read, Caesar Rodney, Thomas McKean, per la colonia del Delaware; Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carroll of Carrollton, della provincia del Maryland; George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, Benjamin Harrison, Thomas Nelson Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton, della colonia della Virginia; William Hooper, Joseph Hewes, John Penn, della provincia della Carolina del Nord; Edward Rutledge, Thomas Heyward Jr., Thomas Lynch Jr., Arthur Middleton, della provincia della Carolina del Sud; Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton, della provincia della Georgia.

Cinquantasei “coloni” americani che firmano quel testo fondamentale redatto da Jefferson; e chissà se sono consapevoli della portata, della rilevanza, dell’incidenza di quello che hanno concepito e realizzato.

Quel testo è “La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America; un documento approvato il 2 luglio del 1776, e reso effettivo la sera del 4 luglio; giorno che da allora è festa nazionale. Le tredici colonie britanniche della costa atlantica del Nord America dichiarano la loro indipendenza dall’impero britanico; espongono le motivazioni che sono alla base di quell’atto, sanciscono la nascita degli Stati Uniti d’America.

Sette anni dopo quel giorno l’esercito “coloniale” al comando di George Washington costringe alla resa definitiva quello del re Giorgio III.

La Dichiarazione non va confusa con la futura Costituzione degli Stati Uniti d’America. La Dichiarazione non si pone come obiettivo quello di definire una futura forma di governo; intende piuttosto rafforzare il consenso dei coloni e la lotta per l’indipendenza da una parte; incoraggiare l’intervento di potenze europee, come la Francia, a fianco dei “ribelli”.

È un testo fondamentale, “sacro”, se non si ha timore di usare questo termine. L’incipit è da preghiera laica:

“Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione.

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità…”.

La dichiarazione si divide in tre parti: una vera e propria dichiarazione di principi relativa ai diritti delle persone; un elenco circostanziato di accuse nei confronti del re Giorgio III; infine la formale dichiarazione d’indipendenza.

Nella dichiarazione troviamo scolpito una sorta di comandamento: “Tutti gli uomini sono stati creati uguali”; subito dopo il riferimento ai “diritti inalienabili”. Tra questi il diritto del popolo di ribellarsi all’autorità costituita a suo tempo teorizzato dal filosofo inglese John Locke.

Perché rileggere quel testo?

È di qualche giorno fa la notizia che l’amministrazione Trump ha istituito, all’interno del dipartimento di Stato, una commissione sui diritti umani; compito della commissione, fornire pareri al governo federale su questioni etiche.

Un organismo, si apprende composta da dieci personalità, denominato “Commissione sui diritti inalienabili”. Il suo compito: stilare “un nuovo elenco di libertà individuali fondamentali”. In sostanza, par di capire che si vogliono aggiornare le disposizioni ritenute “più obsolete” della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dalle Nazioni unite nel 1948.

Quali possono essere queste disposizioni “più obsolete”, quale il possibile catalogo delle nuove “libertà individuali fondamentali”? Il segretario di Stato Mike Pompeo non è di grande aiuto, quando dichiara che la neo-costituita commissione fornirà “cruciali consigli sui principali temi morali che emergono dalla realtà internazionale contemporanea”.

Vaga dichiarazione, per di più accompagnata da una successiva che suscita qualche non lieve inquietudine: sempre secondo Pompeo la nuova commissione aiuterà l’amministrazione USA a “distinguere gli autentici diritti umani dalle pretese innaturali, dalle falsificazioni storiche e dal furore ideologico”.

Ora, fin quando si tratta di denunciare le “massicce violazioni delle libertà civili in corso nel mondo, dal Venezuela all’Iran”, nessuna obiezione (semmai qualche raccomandazione: nell’elenco andrebbe inserita anche l’Arabia Saudita); ma che significa esattamente che si vuole “stimolare contestualmente il presidente USA a intraprendere ogni azione necessaria a fare cessare questa vergogna”?

Neppure rassicura l’affermazione di Pompeo secondo il quale “…parole come “diritti” possono essere usate dal bene o dal male. Alcuni hanno dirottato la retorica dei diritti umani per impiegarla a scopi dubbi o maligni”.

A capo della Commissione il presidente Trump e Pompeo hanno nominato Mary Ann Glendon, docente ad Harvard ed ex ambasciatrice USA presso la Città del Vaticano. La signora Glendon promette di sensibilizzare le autorità federali soprattutto su questioni come “l’aborto, le pratiche contraccettive forzate, la repressione delle minoranze religiose”. E qui il terreno si fa delicato, non si capisce bene che cosa la signora Glendon voglia proporre, che cosa le sarà chiesto di proporre.

Joanne Lin, esponente di Amnesty International USA, mette in guardia: il conferimento dell’incarico alla signora Glendon costituisce un “ulteriore tassello della strategia promossa da Trump contro le conquiste civili ottenute finora in America”. Pompeo replica che si tratta di critiche “espressione di pregiudizi politici…volte a deridere i solidi principi cristiani professati da Mary Ann Glendon”.

Ad ogni buon conto, ecco perché rinfrescarsi la memoria, antidoto e contravveleno, con la Dichiarazione d’Indipendenza scritta da Jefferson e sottoscritta dagli altri cinquantacinque.