“Parlate della mafia – diceva Paolo Borsellino – Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”. Periodicamente il tema “mafia” torna al centro delle cronache e talvolta riesce anche a insinuarsi nelle aule della politica. Per lo più ciò accade, però, in corrispondenza di fatti drammatici, di sangue, di anniversari e ricorrenze, o di azioni repressive particolarmente eccezionali condotte dalle forze dell’ordine, di “episodi” eclatanti che coinvolgono personalità di spicco, impossibili da ignorare del tutto, almeno sul piano del contenuto formale.

Quando e, soprattutto, in che termini si parla di mafie in Italia? Con quali registri? Fornendo quali chiavi di lettura? Capirlo è importante, dal momento che le visioni parziali e le semplificazioni che spesso emergono dal racconto del fenomeno rischiano di relegare le mafie (il plurale è d’obbligo) in uno stereotipo che ce le rende lontane, tanto nella percezione quanto nei loro effetti sul quotidiano.

Il fenomeno mafioso è certamente ormai lontano da quello in stile ‘coppola e lupara’ cui ci hanno abituato film cult come Il Padrino, entrato nell’immaginario collettivo di tutto il mondo, o fiction nostrane come L’onore e il rispetto, intrise di frasi fatte, codici d’onore infrangibili, interpretazioni dialettali improbabili, scontri a fuoco spettacolari. Un sistema nel quale Cosa nostra si è fatta più silente, nutrendosi di connivenze e complicità. In cui la mafia è essa stessa Stato, come ha dimostrato (una volta per tutte) il processo sulla Trattativa, e come dimostrano operazioni recenti come “Artemisia”, che ha scoperchiato le attività illecite di un gruppo occulto legato alla massoneria del Trapanese, con ramificazioni che arrivavano fino ai palazzi del potere nazionale. Un gruppo che, di fatto, tirava i fili di un sistema tanto complesso quanto radicato in ogni settore della vita pubblica.

C’è poi il racconto la Camorra – con la sua manovalanza – quella che ancora spara, e lo fa in pieno giorno, davanti alle scuole e tra i bambini, come testimoniano l’omicidio con stesa di San Giovanni a Teduccio o il ferimento della bimba in pieno centro nel capoluogo partenopeo. Spesso i protagonisti di questo racconto sono esponenti di clan tra loro rivali o gruppi di ragazzini.

Quando si verificano di questi episodi, puntualmente vengono trasmessi servizi su quartieri ‘difficili’ come Scampìa e si riscopre l’incredulità collettiva di fronte a manifestazioni tanto violente quanto incredibili nel 2019. “Episodi” che in certi contesti sono rischi con cui fare i conti ogni giorno. Casi per cui i media rispolverano anche espressioni come “la paranza dei bambini” – che a qualcuno suona quasi come un fatto esotico – un fenomeno che pure, dettagliatamente e da tempo, viene descritto da un Roberto Saviano bersaglio di attacchi da parte degli stessi napoletani, che gli contestano il propagare un’immagine negativa e distorta della loro bella città.

Lo scrittore è vittima a sua volta di una contro narrativa che parla di “macchina del fango” su Napoli – una città che indubbiamente non è solo Camorra – quando una fiction come Gomorra fa un lavoro eccellente nell’aprire sullo schermo squarci di realtà poco filtrati o per niente edulcorati, che hanno il merito di far conoscere ai più quel lato scuro, che pure esiste e permane.

Non serve scomodare gli analisti per asserire che le mafie non sono mai state priorità assoluta della politica italiana, di destra come di sinistra e di centro, compreso l’attuale governo giallo-verde. Non figurano nemmeno fra i trend topic, in realtà, nonostante il ministro dell’Interno, sui social, faccia talvolta uso dell’hashtag #lamafiamifaschifo per commentare l’ultima operazione andata a buon fine.

Trend topic non è un’espressione qui utilizzata casualmente, dal momento che a guidare i temi dei “leader del cambiamento” sono spesso le tendenze che si autoalimentano in rete, accompagnate da frasi che diventano motti da campagna elettorale. “Castrazione chimica subito”, “no al velo nei luoghi pubblici”, “difendiamo le nostre case”, “aiutiamoli a casa loro”, tanto per citare quelli entrati nel gergo dei loro stessi sostenitori. Temi di una complessità enorme che è più pratico ridurre e spacchettare in slogan a uso e consumo delle “masse”.

Matteo Salvini è senza dubbio tra i leader più prolifici e di maggior seguito sui social. Il ministro dell’Interno che, lo ricordiamo, ha disertato le celebrazioni dello scorso 25 aprile, scegliendo di andare a Corleone, da dove ha dichiarato: “Io qui, per dire che la mafia non vince”; che subito dopo i tragici fatti di Napoli ha postato: “I criminali saranno assicurati alla giustizia”; che si è fatto fotografare a bordo piscina in un bene confiscato per mafia a un’azienda agricola scrivendo “doppio gusto”; che, a inizio mandato, ha anche assicurato: “Tra qualche mese la mafia sarà cancellata”.

Una narrazione, la sua, che si basa molto spesso sulla dualità “noi-loro”, sulla contrapposizione a un’entità quasi misteriosa, a qualcosa di ‘altro’. Ma che lontano non è. Come dimostrano, ad esempio, le accuse di corruzione che hanno coinvolto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, il leghista Armando Siri, o le ombre allungatesi sul trionfo alle politiche del Carroccio in Calabria, a causa di presunti legami tra esponenti della Lega locale e i clan ‘ndranghetisti Pesce e Bellocco.

La cronaca, dal canto suo, di tanto in tanto restituisce spaccati di un Paese che sfuggono alla narrazione quotidiana fatta da media e politici sui social. Realtà che “si scoprono” solo a seguito di tragedie inaccettabili, come quella recentissima della morte dei due piccoli cuginetti a Vittoria, nel Ragusano, avvenuta in un contesto portato a conoscenza dell’opinione pubblica solo grazie a inchieste particolarmente coraggiose e ‘solitarie’ come quelle condotte dal giornalista Paolo Borrometi, sotto scorta per le minacce e le aggressioni subite dai mafiosi cui ha dato fastidio.

Il luogo del racconto è sbilanciato a sfavore di un Sud che vive il sistema mafie in tutta la sua complessità, permeato dalle sue logiche, avviluppato nei suoi tentacoli che trovano terreno fertile in una (casuale?) assenza dello Stato. Ma che non è più – o almeno non solo – il principale terreno di gioco delle mafie.

È comunque più “naturale” parlare di mafia al Sud, e farlo soprattutto per stereotipi, senza mettere sul tavolo delle soluzioni, che parlare diffusamente delle mafie infiltrate e nate al Centro-Nord: un Centro-Nord che si vorrebbe immune da corruzione, racket, traffico illecito (per relegare il ‘male’ a quel disgraziato e irredimibile Meridione) e che invece diventa sempre più protagonista degli scenari mafiosi. Da Roma a Milano, passando per l’Emilia Romagna e per il Veneto, così come fotografa nel dettaglio anche l’ultima relazione semestrale della Dia al Parlamento pubblicata oggi. Perché le mafie seguono la scia dei soldi, per citare Giovanni Falcone. E allora il Sud, dove da depredare rimane sempre meno – i tentativi di rialzare la testa restano isolati, decontestualizzati, mosche bianche in mezzo a quei mosconi della politica che tentano di arraffare l’arraffabile, tra fondi europei, gestione dei rifiuti, mercati ortofrutticoli, energie alternative.

Notevoli, certamente, i passi avanti fatti nel racconto delle mafie nel panorama mediatico italiano dal 1992 a oggi, sebbene tale racconto risulti ancora carente rispetto alla quantità, alla qualità e alla continuità che un’informazione approfondita sul tema necessiterebbe. Perché è più facile ricordarsi che le mafie esistono quando si verifica un fatto di sangue, o avviene un grande blitz, come quello che mercoledì, tra New York e Palermo, ha bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino. O quando la storia fornisce elementi di ‘folklore’ o di colore che si prestano maggiormente alla spettacolarizzazione, che si tratti degli elicotteri e delle carrozze con cavalli al funerale dei Casamonica o del ristorante parigino “Corleone – by Lucia Riina” (che ha ormai cambiato nome).

Elementi di indubbio valore simbolico, ma che il più delle volte finiscono per diventare “la parte per il tutto”. Un tutto che viene raccontato specialmente nei maxi sequestri, nelle sparatorie più cruente, nei legami di sangue di una ‘ndrangheta tratteggiata nella sua aura di arcaicità e che però conquista porzioni sempre più vaste di territorio, dal racket al narcotraffico globale. Che dire della Sacra corona unita, che ancora troppo poco si conosce e che proprio a questa sua mancata conoscenza da parte dell’opinione pubblica lega in un certo senso una pericolosità sottovalutata?

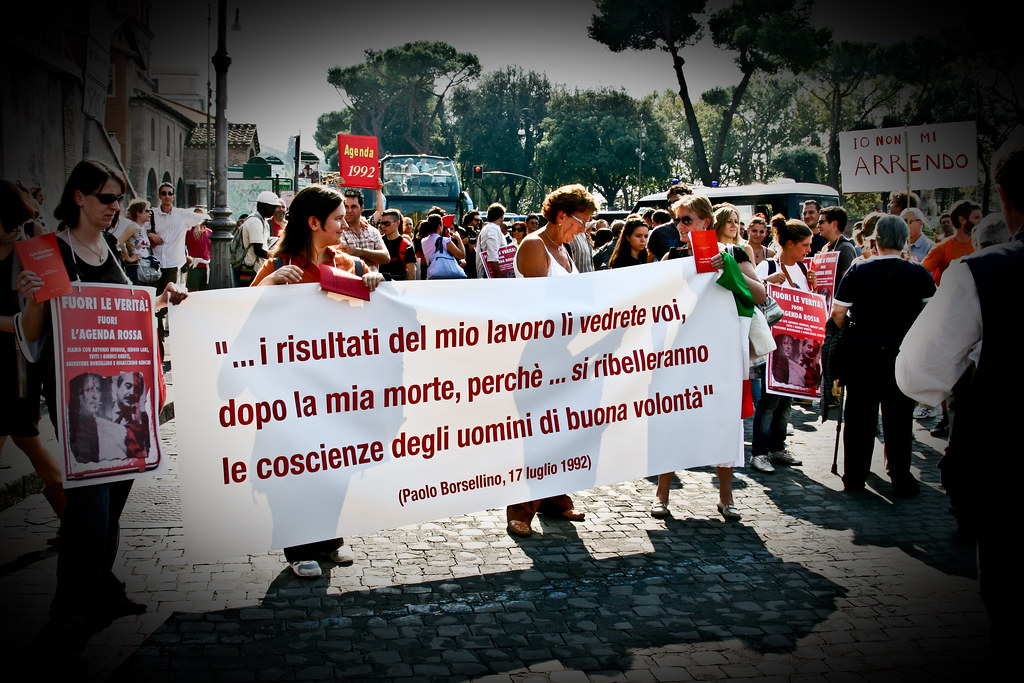

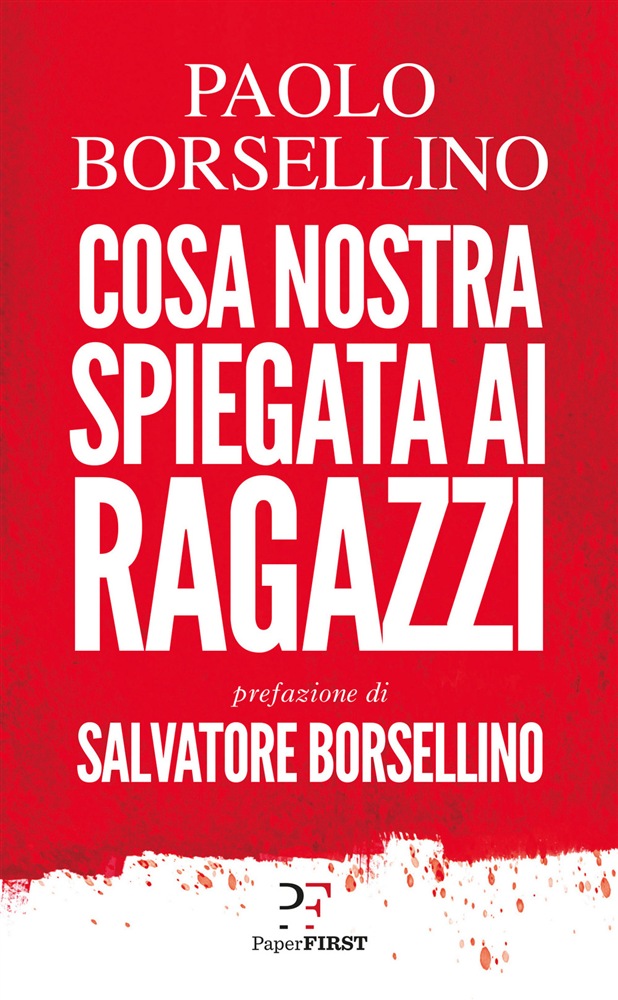

“Parlate della mafia”, diceva Paolo Borsellino, le cui preziose, attualissime considerazioni sono state raccolte dal fratello Salvatore in un libro appena dato alle stampe: nessun adattamento, solo una doverosa, fondamentale premessa a raccontarne il motivo, il perché della pubblicazione a 27 anni dalla strage di via d’Amelio.

Nell’introdurre Cosa nostra spiegata ai ragazzi, il fratello del magistrato tiene a precisare che quelle pubblicate sono le esatte parole del giudice Borsellino, in una delle sue ultime “lezioni” agli studenti di una scuola del Nord Italia, con i quali interagisce in uno scambio di domande e risposte che con chiarezza e semplicità ne eleva la figura, prima che di giudice, di uomo (appassionato) di Stato. Un uomo che crede nei giovani e che ripone fiducia in loro, che li tratta da suoi pari, che li mette nelle condizioni di comprendere realtà apparentemente lontane e complesse, eppure vicinissime già allora, di scomporle per trovare, loro stessi, le chiavi con cui interpretare il mondo che li circonda. E magari cambiarlo.

Rispondendo a un ragazzo che gli chiede se si senta tutelato o meno nella sua condizione, Borsellino dice:

No, io non mi sento protetto dallo Stato, perché quando (…) la lotta alla criminalità mafiosa viene delegata soltanto alla magistratura e alle forze dell’ordine (perché si ritiene sia un fatto di natura esclusivamente giudiziaria, mentre un fatto di natura esclusivamente giudiziaria non è) (…) se non si incide a fondo sulle cause di questo particolare fenomeno criminale, ce lo ritroveremo sempre davanti.

Parole che il giudice pronuncia in una scuola di Bassano del Grappa nel 1989.

Sono trascorsi 27 anni dall’uccisione di Borsellino e della sua scorta, 27 lunghi anni costellati di depistaggi, mancate verità, nessuna giustizia. In tanti, a ogni ricorrenza, si chiedono quale sia la maniera più giusta di farne memoria.

Non smettere di comunicare le mafie, e bene, è forse uno dei modi migliori per onorare la figura e l’operato di Paolo Borsellino. Perché fare memoria attiva è soprattutto continuare a volerne sapere, a porsi domande, a tenere il punto. Senza darla vinta a chi, con troppa facilità e faciloneria, liquida fenomeni complessi, violazioni di diritti civili e sociali, soverchierie e soprusi, a fatti di costume o cattive abitudini circoscritte a un’etnia, a un’area geografica, a una classe sociale. Perché se è vero che la fame di giustizia non si può che saziare con la giustizia stessa, la conoscenza del fenomeno mafioso può renderci forse un po’ più liberi e, certamente, un po’ meno impotenti di fronte alle sue recrudescenze e alle sue mille trasformazioni.