La Trattativa c’è stata. Togliete pure il condizionale, tutti i “presunta” e le virgolette. Per arrivare a pronunciare la “storica sentenza” ci sono voluti cinque anni e mezzo di processo, 220 e più udienze, e alcuni fra gli uomini migliori delle istituzioni, impegnati in una strenua e accidentata lotta per dare finalmente qualche volto a una verità che, in fondo, è sempre stata sotto gli occhi di tutti. Una verità indicibile, quella sulla stagione delle stragi del 1992-93, da ricomporre dopo i depistaggi eccellenti, e a dispetto di tutti gli eventi verificatisi nel frattempo: dal conflitto costituzionale per l’inutilizzabilità delle telefonate del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, all’uscita di scena del titolare dell’inchiesta Antonio Ingroia, fino alle deposizioni calunniose di supertestimoni che negli anni si sono accumulate così come le carte. Carte dalle quali i magistrati hanno provato a riemergere con la chiarezza dovuta ai tanti cittadini onesti. Mentre morivano Bernardo Provenzano, che dopo il repentino aggravarsi del suo stato di salute non fu mai in grado di partecipare alle udienze, e del boss dei boss, Totò Riina.

Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, la Corte d’Assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, ha condannato a 12 anni gli ex generali dei carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni e a otto anni l’ex colonnello Giuseppe De Donni – figure al liminare con Cosa Nostra, sulla linea grigia: tutti e tre trattarono con Vito Ciancimino. Otto anni anche a Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo, per calunnia nei confronti di Gianni De Gennaro. Ventotto anni di carcere per il boss corleonese Leoluca Bagarella, altri dodici al medico di fiducia di Totò Riina, Antonino Cinà. Prescritte le accuse per il pentito Giovanni Brusca, che azionò il telecomando nella strage di Capaci. Assolto invece l’ex ministro degli Interni Nicola Mancino, imputato per falsa testimonianza, perché il fatto non sussiste. Dodici anni, infine, all’ex senatore Marcello Dell’Utri, che avrebbe assunto il ruolo di cerniera fra stato e mafia a partire dal ’93, esercitando pressioni sul neopresidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Ed è sul ruolo dell’ex cavaliere che si concentra uno dei passaggi chiave del commento del pm Nino Di Matteo al verdetto: “Finora c’era una sentenza che metteva in correlazione Dell’Utri e Silvio Berlusconi imprenditore, ora c’è una sentenza che mette in correlazione Dell’Utri con il Berlusconi politico – dice il pubblico ministero – Nella nostra impostazione accusatoria, che ha retto completamente, l’ipotesi è che Dell’Utri sia stato la cinghia di trasmissione tra Cosa nostra e il governo Berlusconi. Da questa sentenza viene fuori che mentre i magistrati e gli uomini dello Stato saltavano in aria – aggiunge Di Matteo – c’era chi nelle istituzioni trattava con la mafia. Lo Stato oggi dimostra che non ha paura di processare se stesso”.

Se buona parte dei giornali italiani titola “sentenza storica”, su Twitter Luigi Di Maio esulta: “Con le condanne di oggi, muore definitivamente la Prima Repubblica”. Intanto tutti i condannati vengono riconosciuti colpevoli in blocco, nessuno escluso, di “violenza e minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato”, secondo l’articolo 338 del codice penale. Boss e pezzi delle istituzioni, insieme. Fra patti e ricatti. A noi, oltre che di sentenza storica, più in generale viene però da parlare di memoria storica.

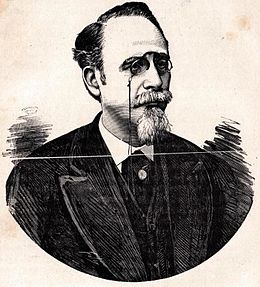

E già, perché in fondo il primo a chiamare la mafia col suo vero nome e a individuarne la caratteristica che più di tutte la differenziava dalle altre forme di criminalità organizzata fu un tale, Diego Tajani, appena 138 anni fa. Personaggio di spicco della sua epoca, prima ancora di diventare deputato a Roma, dal 1868 al 1872 aveva servito come procuratore generale del re a Palermo, indagando le collusioni fra (pensate un po’) mafiosi, forze dell’ordine e politici. Ebbene, nel 1875 (pochi anni dopo l’Unità d’Italia) il deputato Tajani si rese protagonista – a Roma – di un acceso dibattito in Parlamento di cui tutti i giornali di allora scrissero, e durante il quale puntò il dito contro l’ex presidente del Consiglio Giovanni Lanza, sospettato di complicità con la mafia.

“La mafia che esiste in Sicilia – disse Tajani – non è pericolosa o invincibile di per sé. È pericolosa e invincibile perché è uno strumento di governo locale”. E aggiunse: “Negare l’esistenza della mafia, significa negare l’esistenza del sole”. Oltre un secolo prima di Falcone e di Borsellino, dei processi sulle stragi e delle sentenze sulla trattativa, Diego Tajani aveva detto la verità indicibile, e cioè quella che tutti già sanno.

La stessa così ben romanzata ne Il Gattopardo, o ne Il Padrino, in cui l’ineguagliabile potere di don Vito Corleone gli deriva da “i politici che tiene in tasca”. E ancora la storia, 26 anni fa, quando due giorni prima di morire, di ritorno da Roma, Paolo Borsellino confiderà alla moglie Agnese: “Ho visto la mafia in faccia”.

Più che una piovra dai mille tentacoli, ma già lo sapete, la mafia è sistema. O meglio, il Sistema. E la trattativa, beh, la trattativa cos’altro, se non la sua essenza fondante?