Era stata una settimana moderatamente positiva per il presidente Donald J. Trump, con la riforma fiscale andata a buon fine e la strategica pubblicazione dei file su JFK, presentata peraltro all’opinione pubblica come una rivoluzionaria iniziativa di trasparenza. Ma anche sul Russiagate – la spada di Damocle che pende sulla testa del tycoon dall’inizio della sua presidenza – pareva esserci stata una svolta favorevole al controverso inquilino della Casa Bianca: la scoperta, cioè, che furono i democratici a commissionare – dietro generose ricompense in denaro ai propri referenti (anche russi?) – il famigerato dossier sui vizi pubblici e privati di Trump. Circostanza che ha invogliato il Presidente a bombardare i social di tweet piuttosto bellicosi nei confronti della sua ex rivale, accusata di essere l’unica vera (ex) candidata a scendere a patti con i russi per ottenere lo Studio Ovale.

L’idillio, però, ha cominciato a spezzarsi quando si è scoperto che il primo promotore del dossier dello scandalo era un avversario dello stesso Trump interno al Partito Repubblicano. Per ora, della questione si sa (quasi) per certo che l’agente britannico autore del rapporto, Cristopher Steel, si è dato alla macchia, temendo ripercussioni sulla sua stessa incolumità. Ma l’attimo in cui il bel tempo che sovrastava la Casa Bianca si è trasformato in tempesta è coinciso con l’istante in cui Paul Manafort, già responsabile (seppur per un breve periodo) della campagna di Trump, ha deciso di costituirsi all’Fbi per reati che vanno dall’evasione fiscale al riciclaggio alla cospirazione contro gli Usa. Niente, per ora, di direttamente collegato al Russiagate, ma a nessuno sfuggirà che Manafort è uno degli (ex) uomini di Trump marcati stretti dal procuratore speciale Robert Mueller nell’ambito di quella stessa scottante inchiesta.

A complicare ulteriormente il quadro, qualche ora dopo, l’ammissione di colpevolezza di George Papadopolous, stretto consigliere della campagna di Trump sulla politica estera, per false dichiarazioni rese all’FBI sui suoi contatti con la Russia. Un nome, quello di Papadopolous, decisamente meno noto rispetto a quello di Manafort, ma che americani e non impareranno a conoscere. Perché, secondo quanto riportano i media, pare che l’interesse russo per la sua persona sia giunto esclusivamente in qualità di collaboratore di Donald Trump e consigliere della sua campagna sui temi di politica estera. Di tutti gli indizi per ora raccolti di una possibile collusione tra Trump e Mosca, dunque, questo appare, benché il meno noto, il più compromettente. Sembra infatti che Papadopolous fosse particolarmente solerte nel cercare di raccogliere informazioni negative su Hillary Clinton da ufficiali del Ministero degli Esteri russo e da un professore, con legami in Russia, che gli assicurò di avere migliaia di e-mail contenente “sporcizia” nei confronti dell’ex candidata. Pare anche che Papadopolous abbia inviato una e-mail, nel marzo 2016, a 7 persone che lavoravano nella campagna di Trump (incluso Manafort), per informarli di un invito in Russia diretto al futuro Presidente. Una nota dello stesso Manafort specificò che Trump non avrebbe compiuto quel viaggio. “Dovrebbe farlo qualcuno di più basso livello nella campagna, in modo da non mandare segnali all’esterno”, si leggerebbe nella nota. Materiale, insomma, decisamente scottante.

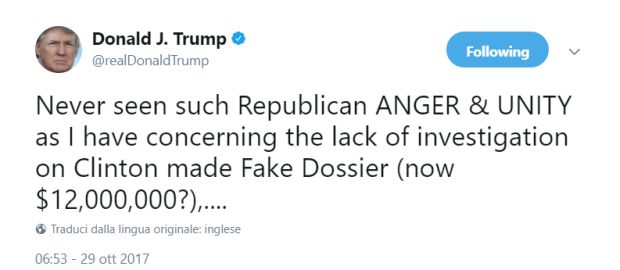

Quanto a Manafort, che secondo la stampa rischia 80 anni di carcere ed è attualmente agli arresti domiciliari, uno dei possibili risvolti del suo arresto è che la pressione dell’Fbi lo costringa a dire ciò che sa anche sul Russiagate, scatenando un vero e proprio uragano sulla Casa Bianca. Secondo parte dei media americani, peraltro, tale scenario sarebbe già in corso di realizzazione. Un quadro di cui dev’essere perfettamente consapevole lo stesso Donald Trump, il quale, come di consueto, ha risposto alle accuse a colpi di infuocatissimi tweet. Il 29 settembre, qualche ora dopo le prime indiscrezioni su Manafort, è tornato a puntare il dito contro l’assenza di un’indagine su quello che ha definito il “Fake Dossier” commissionato da Clinton, e sullo scandalo delle e-mail che l’ha vista coinvolta nel corso della campagna elettorale. Quindi, ha di nuovo gridato alla “caccia alle streghe”, promettendo però che questa volta i Repubblicani risponderanno con unità e decisione agli attacchi. Poco dopo, il Presidente si è chiesto, sempre su Twitter, se la rinnovata attenzione al Russiagate abbia qualcosa a che fare con il grande obiettivo raggiunto dal Partito conservatore nel promuovere la riforma fiscale. Nella mattinata di oggi, il Comandante in Capo USA ha specificato che tutti i capi di imputazione su Paul Manafort si riferiscono ad anni prima che diventasse parte della sua campagna. Infine, ha ribadito che, contrariamente alle accuse, non esiste alcuna collusione con la Russia. Tutte giustificazioni rilanciate con solerzia sul discusso blog Breitbart da Steve Bannon, già braccio destro e “ideologo” di Trump durante la sua campagna, nonché rappresentante dell’“alt-right” americana.

Di certo, la posizione di Manafort, e, di rimando, quella di Trump sembrano complicarsi di ora in ora. Perché, se anche non riguardano prettamente il Presidente, le accuse che pendono sulla testa del suo (ex) uomo riguarderebbero, tra le altre cose, il riciclaggio di una somma plurimilionaria nel periodo in cui egli lavorava in Ucraina, per il partito filorusso di Viktor Janukovyč. Ora, resta da capire se, in qualche modo, quei suoi trascorsi a Kiev gli abbiano facilitato la creazione di un filo rosso tra Mosca e il futuro presidente degli Stati Uniti. Manafort era anche presente al discusso incontro tra il figlio di Trump, Donald Jr., e altri ospiti russi tenutosi nel 2016 alle Trump Tower.

Nonostante Manafort abbia lasciato la campagna del tycoon nell’agosto 2016, dopo l’uscita di numerose indiscrezioni sul suo lavoro in Ucraina, è chiaro che, da quest’ultima crisi, potrebbe emergere materiale decisamente compromettente. Ad ogni modo, sembra intuibile che la strategia dell’ex uomo dell’FBI, e oggi Procuratore speciale, sia quella di risalire, passo passo, fino al “pesce grosso”, in grado di scatenare un vero e proprio terremoto capace di far tremare la Casa Bianca. Perché, oltre a Manafort, un altro “uomo di Trump” che potrebbe far franare il terreno sotto i piedi del Presidente è Michael Flynn, già Consigliere per la Sicurezza nazionale, che lo scorso febbraio è diventato una figura chiave nell’indagine sul Russiagate e che per questo ha dovuto rassegnare le sue dimissioni. Lo scandalo lo ha investito una settimana prima del giorno dell’Inaugurazione, quando il Washington Post rivelò una conversazione, risalente al dicembre precedente, tra Flynn e Sergey Kislyak, a quel tempo ambasciatore russo negli Stati Uniti, tenuta rigorosamente nascosta al vicepresidente Mike Pence.

I suoi guai legali, però, allora erano appena iniziati. Perché a marzo, Flynn dovette ammettere che un’attività di lobbyng svolta l’inverno precedente, durante la campagna di Trump, potrebbe aver avvantaggiato il governo di Ankara. Di pochi giorni fa, la notizia secondo cui l’ex direttore della Cia James Woolsey sarebbe stato sentito da alcuni agenti dell’FBI che supportano Mueller nell’indagine, per via di alcune accuse che vogliono lo stesso Flynn implicato nell’espulsione, ritenuta illegale, di un chierico turco inviso ad Ankara. Sempre a marzo, saltarono fuori documenti che provavano come l’ex Consigliere di Trump avesse ricevuto più di 11mila dollari per parlare a una conferenza organizzata da una sussidiaria americana della Kaspersky Lab, azienda russa di cybersecurity. Il lunedì successivo, il Senato votò per bandire i software della Kaspersky dai computer federali, per il timore di una relazione tra l’azienda e il Governo russo.

A quel punto, sembrò che il legale di Flynn si fosse accordato per far testimoniare il suo assistito davanti agli investigatori del Congresso e delle Agenzie federali in cambio dell’immunità. “Certamente Flynn ha una storia da raccontare, e la vuole raccontare davvero, per quanto le circostanze lo permettano”, dichiarò l’avvocato Robert Kelner. I toni cambiarono poco dopo, quando Kelner informò la Commissione sull’Intelligence del Senato che Flynn avrebbe ignorato il mandato di comparizione. Secondo Yahoo News, in quella circostanza l’ex Consigliere di Trump confessò a un amico di voler rimanere fedele al tycoon, aggiungendo: “Ho appena ricevuto da parte del Presidente il messaggio di resistere”. Alla fine, Flynn decise di rispettare il mandato di comparizione. In questo quadro, secondo i media americani, sarebbe sempre più che probabile che l’ex Consigliere del Presidente si trovi in una situazione molto simile a quella di Manafort, con la possibilità da un lato di cooperare con l’FBI, dall’altro di seguire il consiglio di Trump di “resistere” rischiando, tuttavia, di compromettere la sua intera carriera (e non solo). L’impressione, insomma, è che, nonostante i tentativi del tycoon di spostare l’attenzione sui democratici, la strategia federale per “incastrare” il Presidente sui suoi (presunti) rapporti con la Russia cominci a dare i suoi frutti. Una strategia perseguita, qualcuno osserverà, con finalità politiche, e a cui manca ancora il fil rouge che possa fare degli indizi prove capaci di compromettere definitivamente l’attuale inquilino della Casa Bianca, ma che di certo, d’altra parte, mostra sempre più consistenza.

Così, in mancanza di una parola risolutiva sulla tempesta che sta investendo il tycoon, non si può far altro che elencare diverse ipotesi interpretative. Si può credere, ad esempio, che l’interesse russo nei confronti di Donald Trump, magari supportato da presunti precedenti legami d’affari che potrebbero aver mostrato risvolti di ricattabilità, se anche avesse effettivamente contribuito a portarlo alla vittoria, abbia poi finito per ritorcerglisi contro; si può ravvisare nelle industriose indagini contro il tycoon il tentativo del Deep State e dell’establishment – che mai lo hanno apprezzato – di toglierlo di mezzo; si può persino sospettare che i casi Manafort e Flynn siano, in fin dei conti, “cavalli di Troia” strategicamente preparati da chi, Trump, non l’ha mai voluto alla Casa Bianca. Forse, ancora più probabilmente, questi tre scenari, solo apparentemente in contraddizione l’uno con l’altro, sono semplicemente diverse facce della stessa medaglia. Tutta questa vicenda può dunque avvalorare la tesi, diffusa anche all’interno del suo Partito, che l’imprenditore newyorkese prestato alla politica sia, come si dice in America, “unfit to govern”? In effetti, la sua incapacità di smarcarsi da influenze politiche certamente dannose, e la possibile esposizione a situazioni di ricattabilità, con la continua azione dei federali (anche ammettendone la natura politicizzata), potrebbero delegittimarne le funzioni di Presidente. Da questo presupposto, non è più peregrina l’ipotesi che non solo gli oppositori di Trump, ma anche chi oggi lo appoggia siano colti da un’assunzione di responsabilità istituzionale, e, nel lungo periodo, scelgano di ricorrere apertamente alla via politica prevista dal 25esimo emendamento della Costituzione, piuttosto che lasciare che sia il Deep State a preparare il campo a una lunga e difficoltosa procedura di impeachment, destinata necessariamente, se sarà quello il caso, a condizionare irrimediabilmente l’azione governativa.