Questo Memorial Day 2017 coincide con il 29 maggio, giorno del compleanno di John F. Kennedy, riempendo di più significati il ricordo di quel 35esimo presidente degli Stati Uniti, nato a Brookline, sobborgo di Boston, proprio 100 anni fa. Giustissimo ricordare nel Memorial Day, che celebra la memoria dei caduti nelle guerre combattute dagli Stati Uniti, colui che il 22 novembre del 1963, a Dallas, cadde da comandante supremo delle forze armate americane proprio mentre strenuamente combatteva per il riconoscimento e la difesa di una patria più estesa all’intera umanità e quindi per gli ideali di democrazia, libertà e pace.

Siamo forse troppo idealisti nei confronti di JFK? Nei 1000 giorni di John Kennedy alla Casa Bianca, in realtà si alternarono “due” amministrazioni. La prima, dal gennaio 1961 all’ottobre del 1962; poi dalla fine del 1962 fino all’epilogo di Dallas.

Torniamo indietro.

Il secondogenito del miliardario Joseph Kennedy, quel giovane senatore cattolico del Massachusetts eletto presidente nel novembre del 1960, batte sul filo di una manciata di voti Richard Nixon, il “cold war warrior” vicepresidente di Eisenhower. Come ci riesce? A parte i soldi e le “relazioni pericolose” di papà (no, non sono con i russi, ma peggio, con la mafia!), JFK riesce a vincere anche e soprattutto perché in politica estera si mostra tutt’altro che una “colomba”. Durante la campagna elettorale ha cercato di comunicare sferrando un sorriso d’acciaio come la sua amministrazione dovrà essere più forte e decisa di quanto finora mostrato da quella repubblicana nel contenere l’Unione Sovietica. Kennedy batte Nixon perché no darà mai l’impressione di essere “soft”, mollaccione contro i “reds”, i comunisti.

Ma una volta entrato alla Casa Bianca, deve mettere alla prova dei fatti quello che aveva solo promesso e l’inizio è disastroso. Il fallimento della “covered operation” a Cuba per defenestrare Fidel Castro, culminato col massacro degli anticastristi cubani nella baia dei porci, arrivato subito nell’aprile del ’61, si trattava di una missione preparata dalla precedente amministrazione, ma è Kennedy a rimanerne scottato. Quel primo disastro non fa che rafforzare nel giovane presidente la voglia e la fretta di poter dimostrare quanto la nuova amministrazione democratica sarà più efficace nel controbattere colpo su colpo l’espansionismo sovietico. I semi che poi porteranno gli Stati Uniti al disastro nel Viet Nam, sono piantati anche da JFK nella sua smania di far meglio dei “warriors” che lo avevano preceduto.

Ma quando un anno e mezzo dopo, nell’ottobre del 1962, di nuovo per Cuba, Kennedy si dovrà confrontare con la crisi dei missili che porta gli Stati Uniti e l’URSS davanti al precipizio di una guerra nucleare, ecco la nascita di una nuova presidenza e, almeno così noi crediamo, arrivare anche un “rinato” JFK, in cui l’essere umano John prende il sopravvento sull’uomo di potere Kennedy. Aver convissuto per delle lunghissime ore con la fine del mondo ed essere riuscito per un soffio ad evitarla solo grazie alla sua capacità di analisi del “nemico” nonostante i venti di guerra gli spirassero contro (tranne il fratello Robert, tutti gli altri suoi consiglieri consigliavano in quei giorni di non concedere nulla a Krushev, cosa che invece il presidente fece trattando e negoziando un accordo con il leader sovietico) creò un nuovo JFK, quello che oggi, nel Memorial Day che coincide col suo centesimo compleanno, vale la pena ricordare e giustamente glorificare.

Dopo aver salvato il mondo dall’olocausto nucleare, JFK intravide in quella esperienza una alternativa al conflitto della Guerra Fredda. In un celebre discorso all’American University pronunciato nel giugno del ‘63, Kennedy indicò la via della pace, non solo possibile ma obbligata. In un altro meno ricordato ma altrettanto importante discorso tenuto alle Nazioni Unite il 20 settembre del 1963, due mesi prima di Dallas, Kennedy ritornerà sugli stessi temi della convivenza pacifica, del disarmo nucleare e del ripudio della guerra, andando oltre, non solo parlando di collaborazione tra le due superpotenze per quanto riguardava la conquista dello spazio, ma introducendo al mondo quei temi ambientali almeno trent’anni prima che essi fossero riconosciuti di vitale importanza per il proseguimento della vita sulla terra.

Quindi, ricordare JFK per quello che oggi sarebbe stato il suo centesimo compleanno, in questo “Memorial Day” non può prescindere dall’analizzare le ragioni della sua morte. Perché per Kennedy, il “nuovo” presidente, quella sua “seconda” vita non sarebbe dovuta continuare? La frase “what if…” rimbomba forte: cosa sarebbe potuta diventare l’era di JFK per l’America e il mondo intero se gli fosse stato permesso di vivere e restare alla Casa Bianca fino al 1968?

La cosiddetta “New Frontier”, quel piano di conquiste sociali da lui enunciato fin dalla nomination democratica (nell’istruzione, nella sanità, nei diritti del lavoro, nei diritti civili) e che il suo successore, Lindon Johnson, fece suo portandolo (solo parzialmente) a termine, quanto sarebbe andato ancora più lontano se fosse stato perseguito dal suo ideatore? Sarebbe stata raggiunta, la costruzione di questa nuova frontiera dei diritti, con delle fondamenta tali da non poter essere così facilmente espugnata, decenni dopo, da politici e lobby del liberismo più sfrenato? E ancora: se la cosiddetta “detente”, la politica di distensione nei rapporti con Mosca, fosse stata perseguita ancora una volta da chi l’aveva concepita per primo, avrebbe potuto risparmiare milioni di vittime della Guerra Fredda e soprattutto avrebbe potuto convogliare invece quei miliardi di dollari usati per alimentarla nel rafforzamento della “New Frontier”?

Mettendo a paragone i discorsi di JFK con quelli di Trump, soprattutto quelli dell’inauguration, dove vediamo opposto il “Muro” dell’”America First”, fa riflettere su come stia impazzendo anche il pendolo della storia americana, descritto dallo storico e già consigliere di JFK Arthur Schlesinger Jr. Con Trump, infatti, non abbiamo più l’alternarsi di un periodo di politiche conservatrici opposte a quelle “liberal” perseguite da Obama, ma una distruzione di ideali e rinuncia di obiettivi americani finora condivisi che rendono, agli occhi del mondo, veramente irriconoscibile l’America, soprattutto quella riflessa dall’ultimo JFK.

Concludiamo queste note, con una riflessione sulla morte di Kennedy, anzi dei Kennedy (anche Robert Kennedy, nel 1968, crediamo faccia la stessa fine) e sulla verità nascosta. Chi scrive non crede, come del resto anche la maggioranza dei cittadini USA, alla versione “ufficiale” della Warren Commission immediatamente creata dal presidente Johnson sulla fine del 35esimo presidente degli Stati Uniti: che un assassino solitario, Lee Harvey Oswald, un ex marine, ex disertore in Unione Sovietica e da poco pentito tornato negli USA con una moglie russa, con tre colpi sparati con un vecchio fucile di fabbricazione italiano, sia stato il solo responsabile della morte di colui che avrebbe potuto deviare la storia americana e del mondo. Restiamo convinti che ci siano ancora molti segreti dietro quell’assassinio presidenziale. Crediamo che sia le modalità del delitto che il susseguente e necessario cover-up (basti pensare all’eliminazione di Oswald da parte di Jack Ruby, individuo connesso con la mafia) abbiano indicato come la morte di JFK sia stata un “delitto eccellente” realizzato dalla “confluenza di interessi” tra il cosidetto “establishment” e la mafia. Pensiamo quindi che molti segreti si celino nel duello che il fratello Robert Kennedy, l’allora Attorney General, aveva imbastito contro l’allora potentissima Cosa Nostra americana, soprattutto nel cercare di distruggere il ricchissimo boss della mafia di New Orleans, Carlos Marcello (nato da genitori siciliani con il nome di Calogero Minacori). Quindi riteniamo che, come ogni delitto eccellente in cui la mafia, quella vera, si lasci invischiare, ci sia necessariamente stata anche la “spinta” e conseguente “cover-up”, sempre nella “coincidenza di interessi”, di quell’ “establishment” di poteri che trasformano i grandi delitti in cui è implicata la mafia, in misteri coperti dai segreti di stato.

Ironia della storia, potrebbe toccare proprio al presidente che sta cercando di rompere il pendolo della storia americana togliere i troppi “top secret” su cosa veramente accadde a Dallas 54 anni fa. Infatti, nei mesi che gli rimangono prima di un probabile impeachment per le sue relazioni pericolose con la Russia di Putin che sfocia nell’ostruzione alla giustizia, ecco che Trump ha l’occasione di un atto di riscatto per una disastrosa presidenza. Non è solo un “wishful thinking” nei confronti di Trump, ma una constatazione alimentata da alcuni indizi. Uno dei più stretti consiglieri di Trump durante la campagna elettorale, per esempio, è quel Roger Stone autore di un libro sull’omicidio Kennedy che, per certi aspetti, spiega parecchio sulla “convergenza di interessi”, in questo caso tra il vicepresidente Johnson, altri interessi texani e del complesso industriale legato agli armamenti, la CIA, l’FBI di Hoover e, “last but not least”, la mafia. Già, proprio quel Roger Stone il cui nome appare implicato anche nell’affaire del Russia-gate (fu lui a suggerire a Trump il nome di Paul Manafort), ma che proprio per i suoi stretti legami con pesi massimi (Stone ha anche lavorato per Nixon…), potrebbe sapere e aver detto a Trump molto.

Trump non ha molto tempo: ad ottobre di quest’anno scade la legge “sulla trasparenza” in cui il presidente degli Stati Uniti ha la decisione finale sul rilascio degli ultimi documenti mantenuti top secret dal governo degli Stati Uniti.

La storia certe volte trova modi strani per rivelarsi: potrebbe veramente arrivare da Trump quello slancio per rompere il muro dell’omertà sull’omicidio politico-mafioso del Ventesimo secolo, che con John Fitzgerald Kennedy uccise gran parte del sogno americano e della speranza di pace? Chissà. Intanto, happy birthday Mr. President Kennedy, il mondo ti ringrazia per essere arrivato fin qui.

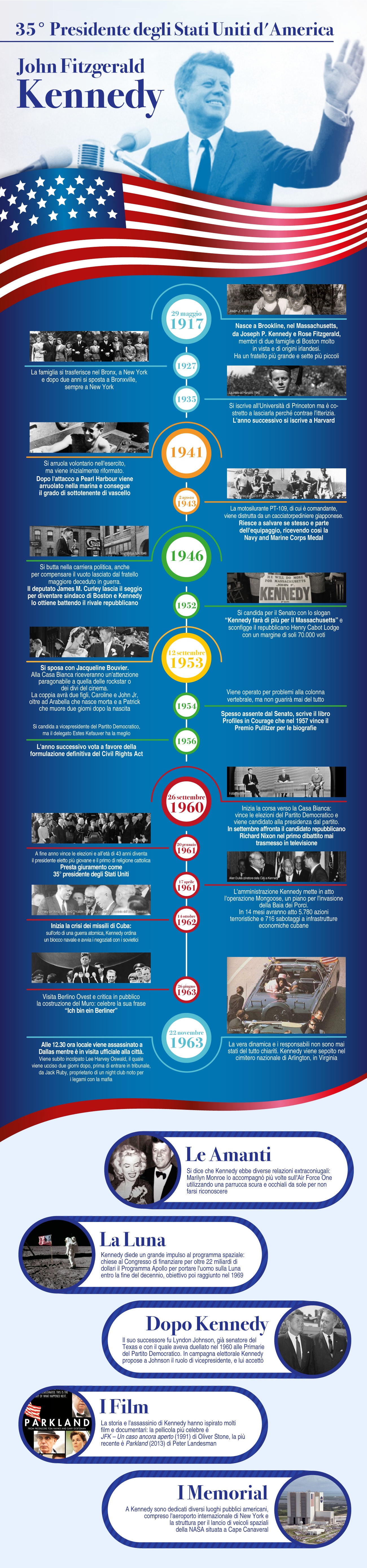

Sotto l’infografica di Stampaprint