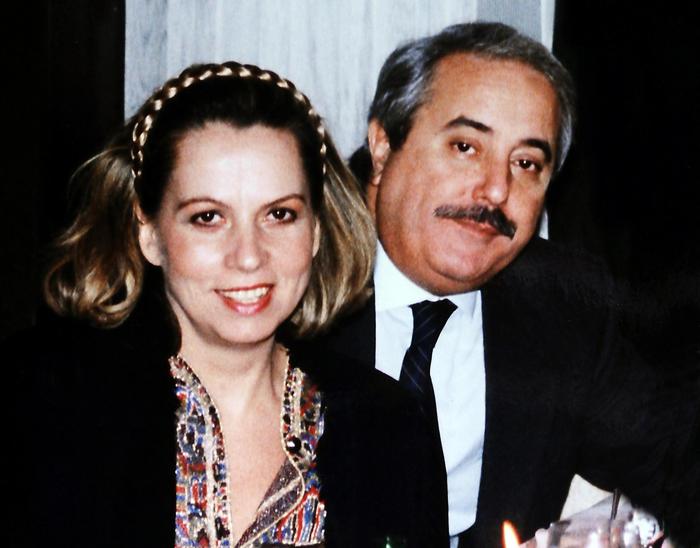

Abbiamo ricordato da pochi giorni il giudice Giovanni Falcone a trent’anni dal suo assassinio. La sua figura e il suo esempio nella lotta alla mafia restano un faro per la vita repubblicana, per chiunque concepisca lo stare in una comunità nazionale come servizio e partecipazione. E questo vale in particolar modo per una comunità articolata come la nostra, quella degli italiani residenti all’estero, che ha dovuto combattere per decenni contro gli stereotipi legati alla grande emigrazione successiva alla fine del secondo conflitto mondiale.

Più di tutti quello legato alla violenza. Per molti anni appartenere alla nostra comunità nazionale e vivendo questa appartenenza in altri luoghi del pianeta, specialmente nel nord America, ha significato quasi automaticamente essere etichettati, non poter accedere pienamente alle possibilità che offre l’appartenenza e l’adesione a un contesto sociale. Al di là del lavoro, dell’istruzione, della fatica sul cammino dei diritti, lo stigma ha accompagnato generazioni di italiani all’estero.

Se non è più così è grazie a figure come quella di Giovanni Falcone. Il suo sacrificio ha dimostrato che non tutti gli italiani sono uguali e che esiste un percorso di speranza anche nei territori dove la criminalità organizzata sembra essere proprietaria della vita economica e politica, esercitando uno strapotere che schiaccia Stato e cittadini.

Lo spirito è molto simile a quello del Memorial Day. Il sacrificio delle truppe per difendere la libertà ha lo stesso valore simbolico ed esemplare di quello di un giudice che perde la vita nella lotta alla criminalità organizzata. Entrambi questi sacrifici rimandano a un sistema di valori comune, alla sua difesa, alla sua riaffermazione. Il punto è la comunità: il nostro impegno costante deve tendere a garantire che sopravvivano all’interno di questa gli spazi più ampi per l’affermazione dei diritti e allo stesso tempo includere al suo interno il numero più alto possibile di persone, soprattutto quelle che rischiano di soffrire per le vecchie e nuove fragilità.

Per farlo occorre spingere su alcuni temi che sono patrimonio di tutti e non di una sola parte politica. Uno tra questi è la sicurezza. Violenza e comunità sono parole che non si coniugano bene. La recente sparatoria di massa a Uvalde, dimostra quanto il dibattito pubblico su alcuni temi non riesca a restituire ai cittadini decisioni tempestive per la sicurezza. Uvalde è una ferita aperta non solo per quella comunità e non solo per le famiglie coinvolte, ma per tutto un sistema, quello democratico, che di fronte a episodi di questo genere fatica a trovare dentro di sé gli anticorpi giusti per rispondere. In qualunque modo la si pensi a proposito delle politiche relative al controllo delle armi, c’è un tema di base che non può essere ignorato ed è, ancora una volta, quello della partecipazione.

Il contrario della partecipazione è l’esclusione. Escludere qualcuno da una comunità significa negare i diritti garantiti ad altri. E dall’esclusione nasce la violenza. L’esclusione politica, economica, sociale, culturale. Anche quella psicologica, che vivono tanti dei nostri giovani. E poi c’è una forma ancora più subdola che è l’auto-esclusione. L’indifferenza verso il posto dove si vive, verso la comunità di cui si è parte sia essa una città, una regione o una nazione. Sentirsi rifiutati e decidere di non partecipare è il torto più grande che si possa fare a noi stessi.

Senza partecipazione, senza presidio degli spazi di democrazia che solo i cittadini possono riempire con la loro attenzione e col loro impegno, non esiste processo democratico, civile, istituzionale o repubblicano. E se questi processi rallentano o si arrestano sono i diritti ad arretrare. La ricetta è sempre la stessa: partecipare, far sentire il calore e l’interesse di tutti noi intorno agli spazi di vita democratica che si aprono, non darli per scontati, non abbandonarli alla disillusione o al disinteresse. Occorre dare un messaggio: quando veniamo chiamati noi ci siamo e contiamo. In quest’ottica sarà importante far sentire la nostra presenza anche ai referendum sulla riforma della giustizia che andranno alle urne in Italia il 12 giugno.

Sono cinque i quesiti ammessi. Lasciate che li riassuma.

Il primo riguarda la modalità di elezione del Csm: si chiede in sostanza che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il secondo invece propone che gli avvocati, presenti all’interno dei Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

Il terzo quesito riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati con lo stop alle cosiddette “porte girevoli”, impedendo così al magistrato di passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero (cioè l’accusa) e viceversa.

Il quarto riguarda le misure cautelari. Si chiede di eliminare “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.

Infine, il quinto riguarda l’abrogazione della Legge Severino sull’incandidabilità dei parlamentari, nella parte che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.

Partecipare, come detto, è fondamentale. E le modalità per farlo sono abbastanza semplici. Le buste di voto verranno spedite dalla rete diplomatica a tutti gli elettori residenti all’estero, iscritti all’Aire e registrati nelle anagrafi consolari. È importante per chi avesse cambiato indirizzo e non lo avesse ancora comunicato al proprio Consolato, di farlo per essere certo di ricevere il plico alla propria residenza. E anche i cittadini italiani temporaneamente all’estero, che hanno fatto domanda preventiva presso i loro comuni di partecipare alle votazioni, potranno votare per corrispondenza. Entro il 9 giugno tutte le buste di voto devono essere restituite: per questa ragione sarebbe meglio evitare di aspettare l’ultimo giorno utile. La partecipazione passa anche da questo. Dall’esserci nel momento di una consultazione così importante come quella referendaria che si propone di cambiare la nostra costituzione in un aspetto così cruciale.