Un mio vecchio Direttore Creativo tempo fa ricordava che quando alla Procter & Gamble si accorgevano che un detersivo non vendeva più, gli cambiavano il nome, sperando che così si smuovesse qualcosa. L’espediente valeva, e vale ancora, anche per altre categorie di prodotto logicamente. In alcuni casi il cambio di nome può avere un grande successo (chiedere a Google se rimpiangono il tempo in cui si chiamavano “BackRub”), e certe volte è un flop, come quando Netflix provò a rinominarsi “Qwikster” per la sua divisione DVD.

Perché in tutti casi non si scampa al fatto che se il progetto fa acqua, nessun nome potrà mai salvarlo. A proposito di acqua, chi si ricorda le fallimentari Crystal Pepsi e Tab Clear Coke, le cole trasparenti che a inizio anni ’90 sposarono avventatamente la corrente di marketing chiamata Clear Craze, che predicava l’equazione chiarezza=purezza?

Oggi il PD si trova nella scomoda posizione del distributore di DVD in un mercato dominato dallo streaming, e sta lentamente, molto lentamente correndo ai ripari per venirne a capo. Dovrà cambiare molto di sostanziale al suo interno: nomi, segretario, linea politica. Ma uno dei problemi che dovrà risolvere sarà quello del nome. Mantenerlo o cambiarlo? O fare un semplice restyling, come già è accaduto nella sua non lunghissima storia?

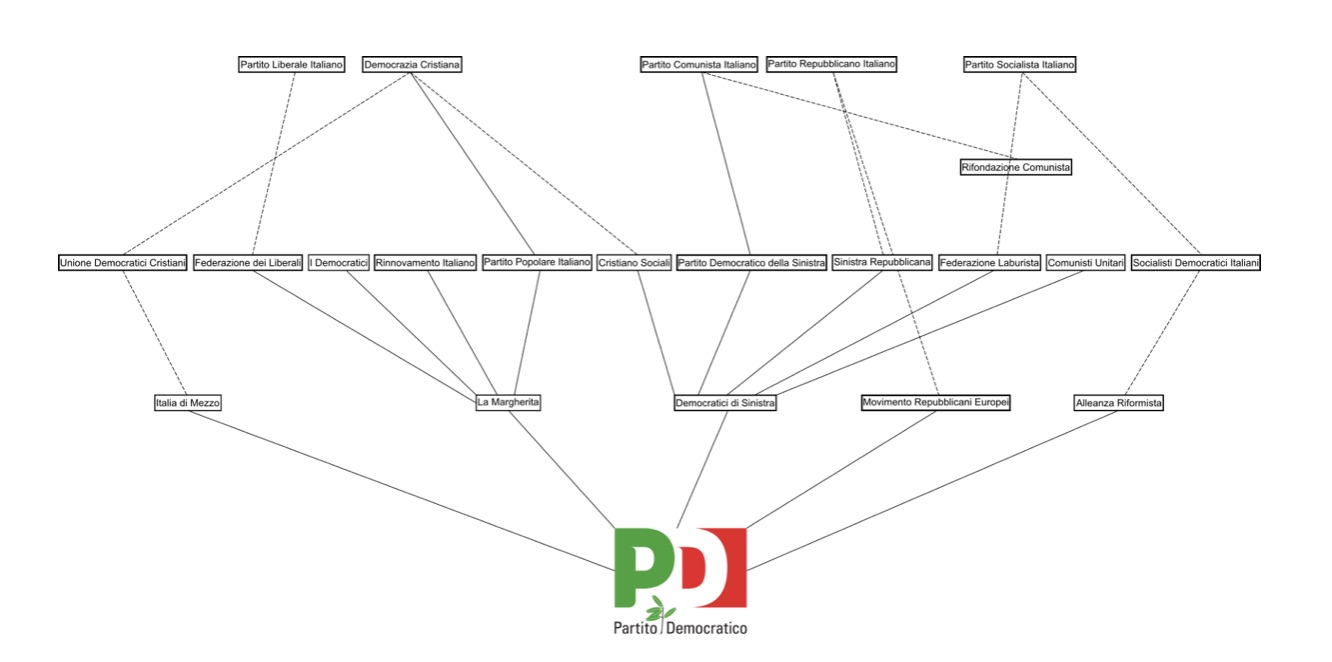

In molti in questi ultimi mesi hanno auspicato che il Partito Democratico possa “spegnersi e riaccendersi”, resettarsi per poi riaccendersi funzionante, come uno smartphone qualsiasi. Di fatto, prima ancora che qualcuno lo smaterializzi davvero, il PD sembra fermo nelle sabbie mobili di un 18% che i sondaggi gli regalano. Quindi qualcosa dovrà accadere, e quasi certamente una delle cose che accadranno sarà il cambio del nome, probabilmente subito dopo la nomina del nuovo Segretario e insieme a tutto il resto. Operazione non facilissima per un partito che è già passato attraverso varie fasi identitarie e di naming.

Come sceglieranno il nuovo nome?

Ammettiamolo con tranquillità: quando Sting e Copeland formarono “The Police”, il nome in sé non era bello. Chi vorrebbe mai una band il cui nome significa La Polizia? Le cose però si misero subito bene perché la loro musica era eccezionale e funzionava. Possiamo dire in generale che i nomi possono anche nascere brutti, o strani, dissonanti, ma se fai qualcosa di bello o che funziona, allora cambia tutto. Pensate alle prime volte in cui abbiamo dovuto pronunciare «Airbnb», o più recentemente «Dazn». Sembravano nomi poco felici, ma alla fine funzionano perché funzionano le piattaforme.

In politica è diverso, fondamentalmente perché i politici scrivono pochi capolavori, e il loro pubblico ha in genere poca pazienza e una pessima predisposizione d’animo. Però anche qui esistono i fan, ed esistono una vita e un percorso dei nomi piuttosto interessante: quando Berlusconi scelse il suo “Forza Italia”, mutuandolo da un vecchio slogan di Marco Mignani per la DC, fece a suo modo una scelta coraggiosa e dirompente; perché quello non era il linguaggio politico dell’epoca. Lo sarebbe diventato poi, ma a quel tempo nessuno avrebbe chiamato una nuova forza politica con un incoraggiamento, quasi un’esortazione. Ebbe successo anche in virtù di quel nome, che era diverso da tutto il resto. Perfino il brutto inno contribuiva a rompere le tradizioni politiche.

Il Movimento 5 Stelle ha un nome bizzarro, e la grafica un po’ così: non un bell’esercizio. Eppure ha funzionato (almeno per un po’), per un sacco di motivi che prescindono dal nome, certo, ma che oggi rendono proprio quel nome “orecchiabile”, normale. Come se non fosse per niente strano chiamare un partito con la metrica che usiamo quando scegliamo un film o un albergo, e con la grande V a campeggiare nel logo e che sta per Vaffanculo, eredità dei V-Day. Eppure eccoli al governo.

Il nome di un partito è una parte della comunicazione: se non la più importante, certamente la prima. Ad oggi il Partito Democratico è rimasto l’unico di una certa rilevanza nello spettro politico italiano ad utilizzare ancora la parola “Partito”. In pratica solo quel che resta del Partito Repubblicano e del Partito Comunista gli fanno nostalgica compagnia, forse non a caso.

Ma non è certo questo il punto per cui entro le Europee il PD si troverà molto verosimilmente a dover cambiare nome. Dovrà cambiare molto più del suo nome — questo è chiaro — ma non potrà sperare di ottenere nessun consenso importante se non lo farà. Vediamo anche per quali motivi.

Il “riportare a casa” una parte di elettorato perduto, è un concetto che viene speso molto spesso nella sinistra, e naturalmente anche dal PD stesso. Riportare a casa almeno una parte dell’elettorato progressista e “di sinistra” che a marzo scorso si rivolse ad altre compagnie di viaggio. Per recuperare questa fiducia e dare un segnale che le cose sono davvero cambiate è molto probabile che oltre ai nomi e alle idee nuove, servirà anche un nome nuovo di partito. O una piccola modifica. (Sentiamo spesso Zingaretti — il probabile nuovo segretario — parlare di “Nuovo PD”, ad esempio)

“E forse un problema di marketing?” si è chiesto a volte Paolo Gentiloni, uno di quelli apparentemente contrari al cambio di nome. Ma anche se può imbarazzare gli ideologi, scegliere un partito sulla scheda elettorale per molti non è così diverso da scegliere tra i vari prodotti di uno scaffale del supermarket. Nessuno li sceglie solo dal nome, per fortuna; gli ingredienti e la reputazione ancora dettano legge, ma il brand ha un ruolo fondamentale.

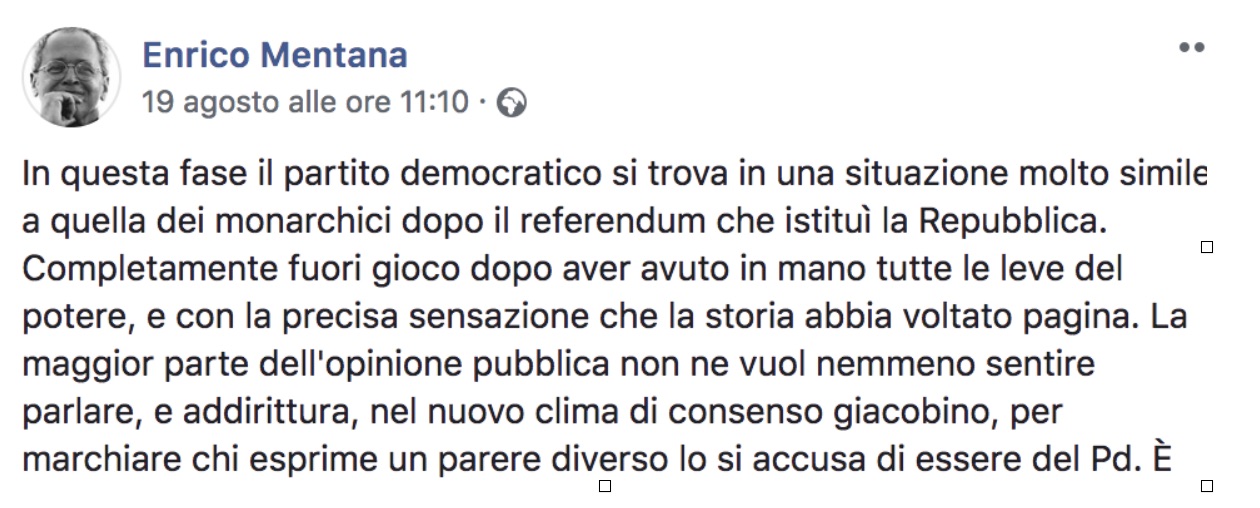

Oltretutto oggi, dopo mesi, quasi anni di campagna “dal basso” che ha dilagato in particolare sui social, una larga fetta della popolazione vede nel “piddì” – in queste due lettere pronunciate con la doppia e l’accento – la causa di tutti i mali pregressi. Quasi uno sberleffo, o una condanna.

Enrico Mentana lo ha descritto bene in un paio di post:

Quindi deve essere altrettanto vero che riportare a casa gli elettori perduti sarà molto complicato se non si manifesta discontinuità con il passato. Possibile che sia sufficiente un restyling, come avvenuto con la Lega Nord — poi accorciato in Lega per Salvini Premier— ma altrettanto possibile è che alle Europee di giugno 2019 il PD non esisterà più con questa sua sigla.

Se poi, come appare inevitabile, la futura coalizione di centrosinistra volesse guardare anche nel giardino degli elettori 5 Stelle – almeno quelli più moderati e meno indottrinati – per pescare voti, partire con il vecchio e ormai scomodo nome sarebbe un handicap.

Ora, quale nome verrà è tutto un altro discorso, e non vorrei essere nelle assi di quel lungo tavolo intorno al quale si snoccioleranno ipotesi: anche perché tutto, o quasi, in ambito “democratico” è stato già proposto, usato, provato, depositato, concepito. Nulla sembrerà mai una vera svolta. E forse nessuno la vuole davvero.

Inoltre un nome che nasca da lunghi tavoli comuni, non sarà mai originale e non sarà mai forte, come generalmente accade con tutte le idee di marketing. Tavoli ecumenici di questo genere generalmente pescano nella familiarità. E la familiarità, come diceva Bill Bernbach, genera apatia.

Ci vuole sempre qualcuno che decida di rischiare per gli altri, si assuma la responsabilità e decida — quasi — da solo.

E già questo è purtroppo poco democratico.