In una causa depositata martedì, il Dipartimento di Giustizia ha accusato formalmente Google di mantenere un monopolio illegale sui motori di ricerca online e sulle pubblicità annesse.

Per comprendere le origini della contesa, e le sue implicazioni, occorre fare un paio di passi indietro.

Dopo l’idilliaco esordio delle Big Tech, nate come start up nei famosi garage della Silicon Valley che si vedono spesso fotografati in articoli che si propongono di spronare i lettori a credere in sé stessi, nel 2016 sono emerse chiaramente le criticità legate al loro formidabile successo: la velenosissima campagna elettorale e le schermaglie social, in parte orchestrate anche da potenze straniere, hanno messo in luce il grande potere che compagnie come Facebook o Twitter esercitano a livello internazionale, e l’urgenza di porvi un freno in qualche modo.

Così, a giugno 2019, il Dipartimento di Giustizia, la Federal Trade Commission e procuratori generali di diversi stati hanno annunciato quasi in contemporanea di aver aperto un’inchiesta sulle principali Big Tech. Stranamente, in questi tempi così divisi, potrebbe sembrare un tema bipartisan, sostenuto tanto da democratici quanto da repubblicani: Donald Trump ha dichiarato più volte di disapprovare l’operato e le politiche di queste compagnie, abbracciando apparentemente le stesse posizioni di Elizabeth Warren, membro della sinistra più radicale in Senato.

Purtroppo, in questo caso l’apparenza inganna e Democratici e Repubblicani non hanno supportato l’inchiesta per le stesse ragioni. I Dem, tra cui fu pioniera proprio la Senatrice Warren, che da candidata presidenziale proponeva di smantellare le Big Tech e separarle in entità minori, sostengono la necessità di modificare le leggi antitrust per garantire la libertà di mercato. Le ragioni dei Repubblicani, invece, si concentrano sulla libertà di pensiero e di espressione, disapprovando le politiche delle Big Tech che, dal loro punto di vista, censurano i conservatori favorendo i loro avversari politici.

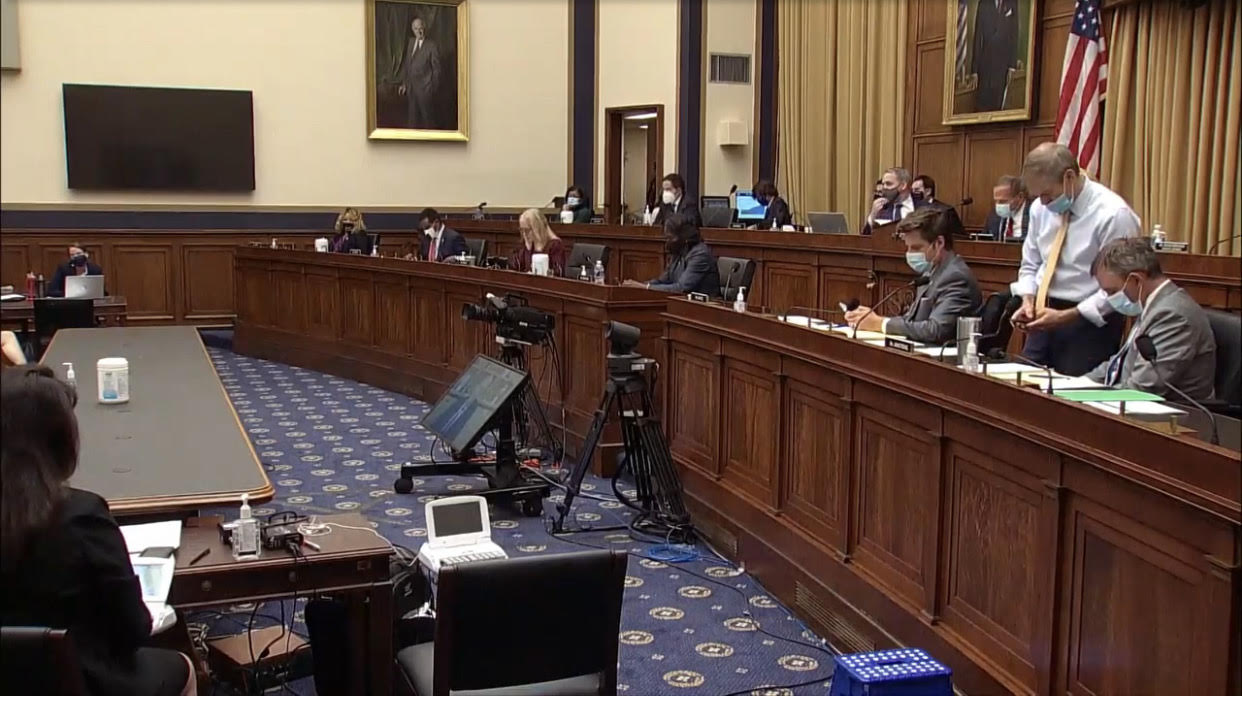

Entrambi i partiti hanno avuto modo di confrontarsi con i CEO di 4 delle maggiori aziende in una udienza a Capitol Hill tenutasi il 29 Luglio. Tim Cook per Apple, Jeff Bezos per Amazon, Mark Zuckerberg per Facebook e Sundar Pichai per Google hanno tutti risposto alle accuse di gestire dei monopoli a tutti gli effetti.

Per Apple l’accusa principale riguardava il suo marketplace per app, l’App Store, dove i creatori indipendenti devono pagare una tassa per poter vendere il loro prodotto ai consumatori con sistema iOS, e non esiste attualmente nessuna legge che vieti ad Apple di aumentare questa tassa indefinitamente.

Il focus, per Amazon, riguarda invece le sue pratiche nel rapporto con i produttori che utilizzano la piattaforma per raggiungere il vastissimo pubblico che offre: l’azienda è accusata di schiacciare questa concorrenza copiandone i prodotti di successo e disincentivando l’acquisto degli originali, favorendo le sue opzioni “in house” quando i visitatori del sito fanno le loro ricerche.

Facebook risponde all’accusa di avere acquistato in passato qualsiasi competitor, Instagram e Whatsapp ne sono gli esempi più lampanti, per mantenere il controllo sulla vasta maggioranza dei social media.

Infine, Pichai ha difeso Google dall’accusa di monopolio delle ricerche online. Grazie a diversi accordi miliardari, l’azienda si assicura di essere il motore di ricerca di default di molti dispositivi, come ad esempio in tutti gli iPhone. Questo assicura a Google anche il controllo delle pubblicità che compaiono quando chiunque di noi effettua una ricerca.

Il procuratore generale Bill Barr, fedelissimo al Presidente, si è assicurato che l’inchiesta venisse portata a termine prima delle elezioni, esercitando tali pressioni sui 40 avvocati che lavoravano alla causa per il Governo, che molti hanno rifiutato di firmare la denuncia, ed alcuni hanno lasciato il caso prima della conclusione delle indagini.

Ciò nonostante, un paio di settimane fa è stato reso pubblico il report del comitato della casa dei rappresentanti (House Judiciary Committee), che ha concluso che tutte e quattro le aziende potessero essere considerate dei monopoli, e ha comunicato che intende modificare le leggi antitrust. In particolare, in merito a Google conclude che “un numero significativo di entità – da grandi società pubbliche a piccoli business e imprenditori – ne dipendono per il loro traffico, e nessun altro motore di ricerca alternativo può funzionare come suo sostituto”.

Non è la prima volta che Google è sotto indagine: è l’unica delle grandi aziende della Silicon Valley ad essere già stata tacciata di violazione delle norme antitrust, una decina di anni fa. In quel caso, tuttavia, a fine inchiesta, nel 2013, la Federal Trade Commission concluse di non procedere.

Questo primo atto di accusa da parte del Dipartimento di Giustizia potrebbe aprire una stagione di cambiamenti radicali al panorama delle mega corporation che hanno inventato il mondo virtuale, per poi dettarvi legge. Il colosso di Mountain View nega le accuse e si avvarrà dei migliori avvocati, lobbisti ed economisti del mondo per dimostrare le sue ragioni, e probabilmente il processo richiederà molto tempo. Del resto “la caduta dei giganti” è un tomo di quasi mille pagine, mica un pamphlet tascabile.