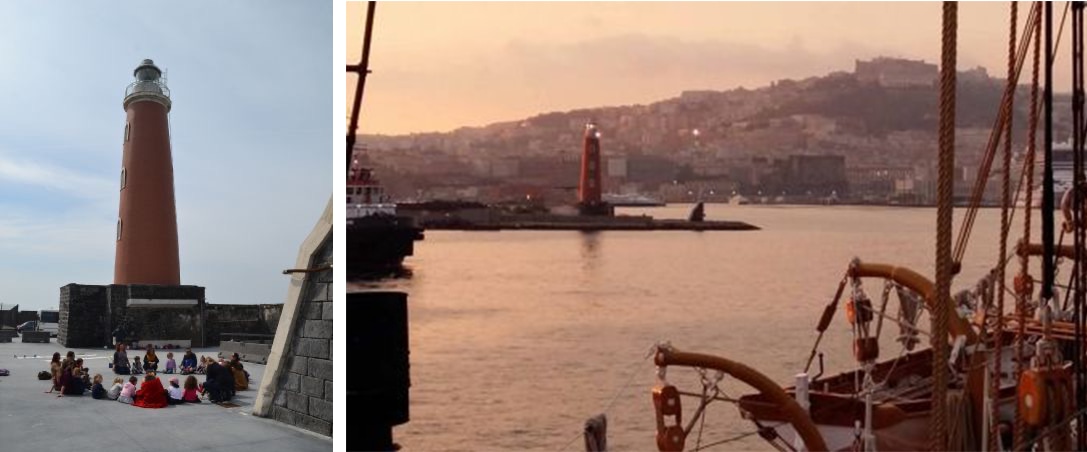

Debutto italiano come campo di regata per l’America’s cup: toccherà a Napoli questo prestigioso impegno, nel 2027, nelle onde fra Castel dell’Ovo e Posillipo Americascup.com. Un teatro magnifico, dalla storia remota.

Risalire nel tempo porta spesso a sconfinare nel suggestivo territorio fra realtà e leggenda, terra di mezzo tra ciò che è documentato e ciò che non lo è, ma comunque vuole essere una spiegazione. Come nel caso dell’origine di Napoli, che in questo 2025 celebra ufficialmente i 2500 anni dalla fondazione Comune.napoli.it

Leggenda: la più antica tradizione delle Argonautiche orfiche narra che le sirene Partenope, Ligeia e Leucosia, vinte nel canto da Orfeo, si gettarono nel mare, trasformate poi in scogli. Nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, invece, è l’indifferenza di Ulisse alla malìa del loro canto (libro XII dell’Odissea) a portarle al suicidio, lanciandosi fra le onde, le quali accompagnano il corpo galleggiante di Ligeia a Terina (in Calabria), Leucosia a Posidonia (Paestum/Pesto), Partenope, alle foci del Sebeto (fiume non più esistente, che terminava nel golfo di Napoli, ove ora piazza Municipio).

Nella terra di mezzo le narrazioni argonautiche e odisseiche sono strumento che carica di suggestione le effettive nuove rotte aperte dai greci, sovrapponendo luoghi veri a figure fantastiche.

Nella realtà succede che circa 3000 anni fa, mercanti provenienti da Rodi creano man mano scali commerciali strategici per le loro attività: Pithecusa (Ischia), Kyme (Cuma) e Partenope, fondata da questi ultimi coloni cumani, testimoniata archeologicamente dal 680 a.C. tra l’isolotto di Megaride e il monte Echia, con un porto presso il suddetto Sebeto (oggi zona compresa tra Castel dell’Ovo e Pizzofalcone).

Ancora dibattuta è la causa della discesa di Palepolis di fronte all’ascesa di Neapolis, città nuova, in un sito poco distante dalla precedente; i padri fondatori sono sempre cumani e non esiste traccia archeologica di distruzione del primitivo nucleo. Il nuovo non sorge inglobando il vecchio, come avviene ad esempio a Costantinopoli, ma si giustappone per motivi commerciali; già nel 438 a.C. i due centri distano pochi chilometri e vanno a costituire una sola polis. Autori romani e viaggiatori del passato ricordano una Neapolis divisa da Partenope/Palepolis da quel Sebeto, fiumiciattolo, progressivamente inghiottito dall’urbanizzazione.

Cosa si saranno inventati oggi i pirotecnici napoletani, per festeggiare la ricorrenza? Una squadra creata tra il Comune e oltre 80 soggetti – enti, istituzioni culturali, università centri internazionali – mette in campo iniziative che spaziano in ogni arte, con esordio il 25 marzo al teatro San Carlo per la riproposizione della “Napoli Milionaria” di Eduardo De Filippo, a richiamare il debutto del 25 marzo 1945. Si chiude con la rassegna “Buon compleanno Neapolis” dal 21 dicembre al 6 gennaio 2026.

Ma guardando oltre le celebrazioni occasionali, idee per valorizzare in maniera più durevole arrivano, ad esempio, da un incontro risalente allo scorso 29 gennaio, che ha gettato un ponte virtuale fra il capoluogo campano e La Grande Mela: “L’esperienza del Waterfront di New York per il lungomare di Napoli e la costa metropolitana”, su organizzazione dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale Ricerche, in partnership con ANIAI Campania, Friends of Molo San Vincenzo, RETE, The International Propeller Clubs.

Per la sua disposizione a forma di anfiteatro sul suo golfo, la città rivolge particolare interesse alle possibilità di miglioramento, che qui sono state esaminate attraverso un confronto critico con il modello del Hudson River Park, 550 acri che si estendono sul lato ovest di Manhattan, riqualificati a partire dalla metà degli anni Ottanta: un’area ove, all’epoca della prima colonizzazione dell’America del nord, sorgeva un accampamento stagionale per la tribù Lenape, da cui Peter Minuit acquistò Manhattan Island il 6 maggio 1626, per 60 fiorini in gioielli.

Massimo Clemente, direttore dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, spiega le finalità perseguite dal meeting: «Abbiamo voluto riportare all’attenzione pubblica un’azione di sensibilizzazione già proposta alle istituzioni locali anni fa, peraltro con esiti poco incoraggianti; nel tempo abbiamo fondato il gruppo Friends of Molo San Vincenzo, richiamandoci ai Friends of Molo San Vincenzo e al Red Hook di Brooklyn, con lo scopo di sollecitare un percorso di recupero urbano che si è rivelato lento, ma pare che ora abbia ripreso movimento. Un cambiamento sostenibile e condiviso, però, può realizzarsi solo attraverso un dialogo aperto e continuo tra gli stakeholders pubblici e privati che operano all’interno delle aree – istituzioni, cittadini, comunità scientifica, associazioni e operatori economici – in un’ottica di collaborazione e prevedendo momenti di co-progettazione utili alla formazione di una visione di futuro condivisa. Le tempistiche sono lunghe: si pensi che il recente molo Beverello è il risultato di un concorso del 2004. La cittadinanza sta riscoprendo l’identità marittima, i politici cercano i consensi della cittadinanza: speriamo che il meccanismo funzioni e che l’amministrazione dedichi più risorse» Serena.unina.it

Il dna marittimo di Napoli passa dal suo lungomare, che è afflitto da una grossa criticità: «La gran parte dei trasporti è su gomma e gli assi est-ovest sono proprio sul lungomare: eliminare queste autostrade urbane e pedonalizzare sarebbe auspicabile, di conseguenza occorrerebbe pensare a modalità di trasporto alternative, cosa non semplice. In tal senso, il completamento della rete metropolitana può giocare un ruolo chiave: non solo nel decongestionare il traffico veicolare, ma anche nel creare connessioni più dirette tra l’area del lungomare e del porto storico e il tessuto urbano circostante. Tutto questo – continua Clemente – favorirebbe anche la rigenerazione delle aree di interazione tra porto e città, stimolando nuove forme riappropriazione dello spazio pubblico».

Un’altra presenza ingombrante è quella del Vesuvio: Napoli compie 2500 anni all’ombra di un vulcano attivo. «I vulcani – precisa Clemente – sono due, non uno! La città ha sempre convissuto con l’area vesuviana ed i campi Flegrei, siti pieni di energia: la popolazione, in realtà, vuole rimanere lì, me compreso, che abito a metà tra le due; il pericolo non è di eruzione, quanto di scosse telluriche e conseguenti crolli»

La morfologia del territorio si intreccia con la sua storia, spesso nel segno della catastrofe. A differenza del Vesuvio, i campi Flegrei – dal greco antico flego, brucio – non sono caratterizzati da un unico edificio vulcanico principale, ma sono, appunto, un campo, ardente da più di 80.000 anni, con diversi centri vulcanici situati all’interno e in prossimità di una depressione chiamata caldera. Dopo l’eruzione del Tufo Giallo Napoletano, 15.000 anni fa, l’attività dei campi Flegrei è stata particolarmente intensa, con più di 27 eruzioni solo negli ultimi 5.500 anni, terminando con quella che nel 1538, ha generato il cono di tufo di monte Nuovo Ov.ingv.it.

L’osservazione scientifica regolare permette di tenere sotto controllo i capricci del sottosuolo; a febbraio 2025 sono stati registrati 1813 terremoti, con una magnitudo massima=3.9±0.3 Ov.ingv.it

In questo panorama magnifico e vulnerabile, che evoluzione si può prevedere? Clemente suggerisce concretamente di «delocalizzare alcune funzioni, alleggerire il porto, dare più spazio alla città nel suo rapporto col mare», ribadendo le sue origini tra i flutti mediterranei, che fra due anni saranno solcati anche dai maestosi scafi della Coppa America.