Il laburista Keir Starmer guiderà il governo di Londra. Valanga Labour, maggioranza assoluta, risultato storico: il 4 luglio 2024 ha visto calare il sipario su 14 anni di potere del partito conservatore in Gran Bretagna, un’era che sarà ricordata per il susseguirsi dei primi ministri, la pessima gestione dell’emergenza Covid, e più di tutto per la Brexit, l’uscita dell’Uk dall’Unione europea.

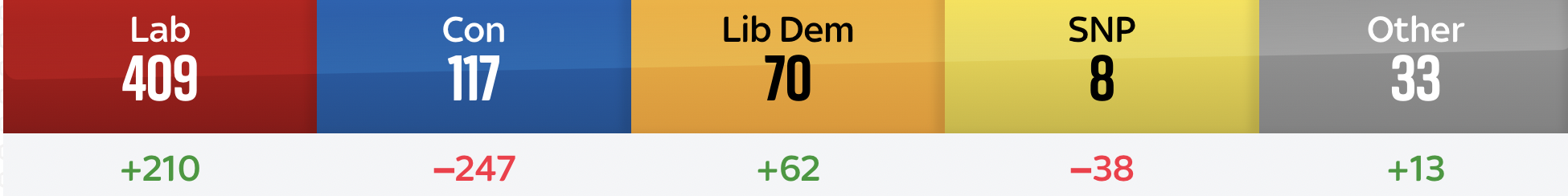

Il verdetto delle urne è impietoso per il Partito conservatore del premier uscente Rishi Sunak che conquista appena 117 seggi, ne perde 247, mentre la valanga rossa del Labour arriva a 409, cioè più 210 rispetto alla legislatura uscente.

Un risultato incredibile quello del Labour, secondo nella storia solo a quello conquistato dal partito quando Tony Blair lo guidò alla vittoria nel 1996. Starmer ha la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni – la soglia della maggioranza è a 326 seggi – e in mano le sorti del paese.

“Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora. Il partito laburista è cambiato, è pronto a servire il nostro paese” ha detto nel suo primo discorso a caldo dopo la vittoria, “pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori. Dobbiamo riportare la politica al servizio del pubblico. Questa è la grande prova della politica in quest’epoca: la lotta per la fiducia è la battaglia che definisce la nostra epoca. Prima il Paese, poi il partito è un principio guida”.

“È stata una notte difficile per i conservatori. Ho chiamato Keir Starmer per congratularmi con lui” ha detto il premier uscente: Sunak è stato rieletto nella circoscrizione Richmond and Northallerton, nel North Yorkshire. Ma la sconfitta dei conservatori – largamente annunciata dai sondaggi – è ancora più cocente perché molti ministri del governo Sunak non sono stati rieletti.

Nel sistema elettorale inglese – maggioritario a un turno – vince semplicemente chi ottiene più voti nel suo collegio elettorale, in uno scontro diretto fra candidati. Secondo i critici non è un sistema pienamente democratico perché non rispecchia le percentuali a livello nazionale; però garantisce l’alternanza. Fra i molti grossi nomi Tory che restano fuori dalla Camera dei Comuni:Jacob Rees-Mogg, Penny Mordaunt, Johnny Mercer e l’ex premier Liz Trouss. Sopravvissuti Suella Braverman e l’ex cancelliere dello Scacchiere (ministro delle finanze) Jeremy Hunt.

Gli altri dati usciti dalle urne: 70 seggi sono un risultato fantastico per i Liberal Democratici, terza forza del paese che ne aveva appena 8.

Primo ingresso in Parlamento per Nigel Farage, il leader di Reform UK, il partito euroscettico di destra che conquista solo quattro seggi a Westminster. Ma il risultato inganna. In percentuale a livello nazionale è Reform UK, e non LibDem, il terzo partito del paese: ovvero si è preso nei collegi conservatori un’ampia fetta del voto dei Tories, certificando lo spostamento a destra dell’elettorato moderato.

Se c’è una nota negativa nel successo laburista, sono i pochi voti presi nelle aree a maggioranza musulmana, furiose per le posizioni che anche il Labour ha preso sulla guerra a Gaza. Ne fa le spese una figura importante come il ministro ombra del Lavoro, Jonathan Ashworth.

Brutta nottata per lo Scottish National Party: in Scozia il Labour torna primo partito e a Westminster l’SNP perde 38 seggi, gliene restano solo 8.

Dunque Keir Starmer, laburista moderato, ha in mano non solo Downing Street ma anche la gestione della Scozia, che vede tramontare definitivamente la causa indipendentista.

Ma cosa possiamo aspettarci dal governo Labour? Non un programma ideologico né una guida “di sinistra”. Il programma prevede fra l’altro l’abolizione della Camera dei Lord, “istituzione ormai indifendibile”; la creazione e ridistribuzione di ricchezza, puntando a migliorare il tenore di vita dei lavoratori; investimenti in formazione, competenze, tecnologia e infrastrutture per aumentare la produttività. Se si parla di cifre e metodi precisi, però, uno dei pochi dati concreti sono i 3,5 miliardi di sterline in investimenti verdi.

Secondo Tom Baldwin, che su di lui ha scritto una biografia (frutto di lunghe conversazioni nell’arco di due anni), Sir Keir Rodney Starmer è “il leader laburista più di classe operaia della generazione, il primo della storia a essere già Sir prima di entrare a Downing Street, un uomo riservato e cauto che ha scelto di occupare la scena pubblica e di correre alcuni giganteschi rischi politici; gli piace riflettere prima di decidere ma è stato anche spietato nel combattere avversari fra i Tories e nel suo partito”.

Deputato dal 2015, a capo del partito dall’aprile 2020, avvocato specializzato in diritti umani (è così che è diventato baronetto), già direttore della pubblica accusa per l’Inghilterra e il Galles dal 2008 al 2013 – come dire, procuratore generale. Sposato dal 2007 con l’avvocata Victoria Alexander, hanno due figli cresciuti nella fede ebraica della madre. Appassionato dilettante di calcio, tifoso dell’Arsenal, vegetariano.

Certamente questo governo non tornerà indietro sulla Brexit, tema di cui non si è praticamente parlato in campagna, che però pesa sul morale e sulle casse del paese. Secondo uno studio Cambridge commissionato dal sindaco di Londra Sadiq Kahn (laburista filo europeista) la sola economia della capitale ha perso oltre 30 miliardi di sterlina dopo l’uscita dall’Ue, ha 290.000 posti di lavoro in meno; sono due milioni in meno a livello nazionale, per metà nel settore finanziario ed edilizio. Il costo della vita è aumentato, soprattutto quello dei beni alimentari. Il Regno ha perso il suo più grosso partner commerciale e paga dazio, letteralmente e figurativamente, per l’uscita dal mercato comune.

Keir Starmer di Brexit se ne intende: sotto il mandato del leader Corbyn, era il segretario ombra sul dossier. Ha solo detto che cercherà di rinegoziare con Bruxelles alcuni degli aspetti più pesanti per Londra, aggiungendo che il Regno Unito “non tornerà in Ue nell’arco della mia vita”. Però il ritorno del Labour a Downing Street, a 14 anni dal maggio 2010 quando Gordon Brown, ultimo premier del partito, fu sconfitto, potrebbe segnare una nuova aurora di rapporti con l’Ue.