La transizione del sistema internazionale, iniziata alla fine del 1989, tende nel corrente decennio a rendere stabili alcune situazioni. La prima riguarda la definitiva uscita dal novero delle potenze globali, degli imperi sopravvissuti alla Prima guerra mondiale: il britannico e il russo-sovietico. Dopo lunga e sofferta agonia, sono rimasti vittime di harakiri. Londra, con Brexit, ha scelto l’irrilevanza strategica e un nuovo non proprio splendid isolation. Mosca, con l’invasione ucraina, ha optato per un incubo senza uscita.

Se è vero quanto ha insegnato il prof. Joseph Nye nei suoi scritti, la potenza si fonda su fattori hard, soft e sharp. Il Regno Unito deve il declino a carenze nel secondo e terzo; la Russia a carenze in tutti e tre. Tra le conseguenze, l’ulteriore indebolimento della prospezione di potenza dell’Unione Europea, causato dalla non concordata ma di fatto concentrica azione offensiva dai due lati estremi del rettangolo geopolitico europeo.

Ad avvantaggiarsi della catastrofe russa è la Cina. Fautrice dai tempi di Zhou Enlai di un multipolarismo che superi la divisione del mondo in rigide sfere di influenza, si trova paradossalmente candidata a costituire l’altro polo del bipolarismo proposto dalla transizione al nuovo sistema globale. La Cina, secondo Nye, detiene un potere sharp, caratterizzato da acutezza e intelligenza malevole. Il suo regime dispotico costringe il popolo a comportamenti conformisti, reprime opposizioni e minoranze etniche e religiose, ma sa manipolare le opinioni pubbliche esterne e i loro governi.

Nye scriveva nel 2018. Un quinquennio dopo si osserva che Pechino, a uno stupefacente sviluppo economico che ha tirato fuori dalla miseria centinaia di milioni di cinesi e creato un egual numero di nuovi ricchi, a un iperpotere finanziario (v. Belt and Road Initiative) che l’ha resa creditrice di decine di paesi, sta aggiungendo ora hard power. Inoltre ha scatenato – attraverso la diplomazia sanitaria, una penetrante azione nelle agenzie delle Nazioni Unite, istituti Confucio, manifestazioni sportive, cinema televisione e tecnologie di comunicazione come TikTok e Huawei, ma anche i meno conosciuti China Standards 2035 e Digital Silk Road – un’offensiva al confine tra soft e sharp che sta calamitando decine e decine di paesi, in particolare africani e asiatici. Si tratta di una curva coerente di azione economica, politica, culturale e militare partita nel 1978 con le quattro modernizzazioni di Deng Xiaoping (agricoltura, industria, scienza e tecnologia, apparato militare), che Xi Jinping intende portare a dama entro il suo regno.

Ultimo tassello della costruzione di potenza, autorizzato anche dal miglioramento delle forze di difesa in particolare della marina (negli oceani spadroneggiano incontrastati gli Stati Uniti), l’offensiva diplomatica strategica, i cui primi esempi si sono visti nella composizione della conflittualità latente tra Iran e Arabia Saudita, e nel tentativo non riuscito di congelare gli effetti dell’aggressione russa all’Ucraina.

Interessa, della mediazione cinese nel Golfo con il ristabilimento per due mesi delle relazioni diplomatiche Teheran-Riad, che l’annuncio sia stato trilaterale, e che le teocrazie sunnita e sciita abbiano espresso a Pechino enfatica gratitudine (il comunicato congiunto, stampato su carta del ministero degli esteri saudita, inizia con: “In response to the noble initiative of His Excellency President Xi Jinping…”). Basti richiamare le esibizioni trumpiane di sviscerata amicizia (nel maggio 2017, la prima missione estera di Trump fu proprio in Arabia Saudita), per avere la percezione del cambiamento occorso in una zona nevralgica per gli equilibri globali, e dell’acquisizione di forza cinese in territori lontani. L’episodio esemplifica il passaggio da potenza regionale a potenza globale che Xi ha in mente.

A prescindere dalla prosecuzione o meno dell’accordo saudi-iraniano, il successo diplomatico è in linea con il modello fatto approvare dal vertice del partito comunista, contrastante con la consegna di Deng a tenere basso il profilo cinese in politica internazionale. Xi, già anni fa, dichiarava che la Cina aveva “attraversato la soglia verso la nuova era”, e poteva proporsi come modello a società che volessero emularla. Faceva di quel modello “una nuova opzione”, in particolare per arretrati o emergenti “che volessero accelerare lo sviluppo preservando l’indipendenza”. Nell’auspicio dell’agenzia ufficiale Xinhua, anche le democrazie occidentali in crisi avrebbero dovuto affidarsi alla “illuminata democrazia cinese”. Si dirà che Putin ha un progetto simile e che ogni dispotismo tende istintivamente ad ampliare la sfera di dominio e di influenza. C’è una diversità: la Russia è isolata, senza amici né compagni di strada, né dispone di mezzi per rilanciarsi. La situazione cinese è opposta, e il fallimento russo, se ci sarà avrà le dimensioni attese da molti osservatori, non farà che accrescere il potere di Pechino sul compare moscovita. La prospettiva ricorda cosa accadde tra Hitler e Mussolini: quando il partenariato divenne troppo squilibrato, il primo divenne padrone indiscusso del gioco.

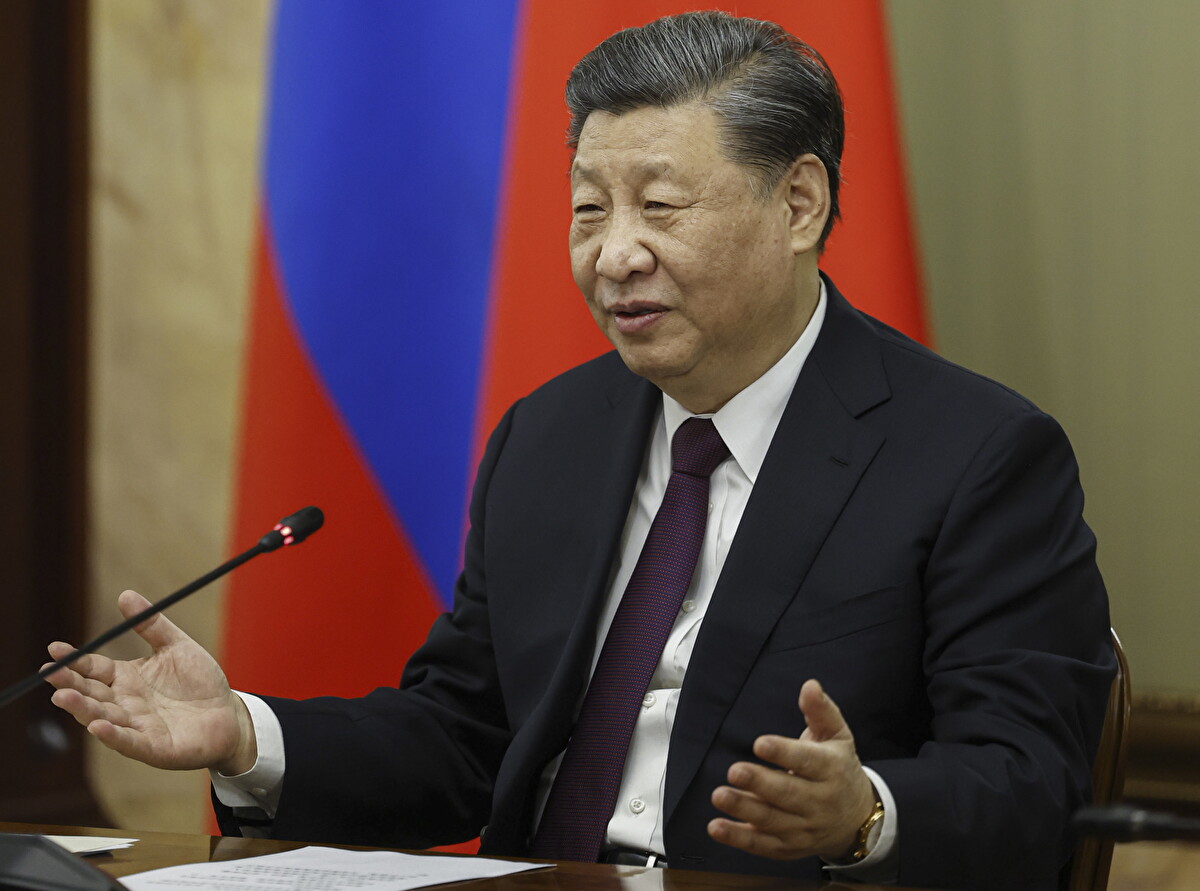

I contenuti del viaggio a Mosca di Xi e la proposta di pacificazione sul teatro ucraino, stanno in questa logica, come suggeriscono i primi due articoli dei dodici che compongono il piano per la pacificazione russo-ucraina. Affermano che “la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale di tutti i paesi devono essere effettivamente sostenute”, e che “i legittimi interessi e le preoccupazioni di tutti i paesi in materia di sicurezza devono essere presi sul serio e affrontati in modo adeguato.” Pronunciate nella tana del lupo e dal lupo trangugiate, le espressioni non possono essere derubricate come semplice propaganda; mostrano la posizione di una potenza che ragiona in termini globali e rigetta sia le ragioni della guerra che la dottrina nucleare del Cremlino.

Sistemate le ambizioni russe, Pechino ne ha anche per chi (Usa e alleati), secondo Xi e Putin, non smette di “abusare delle sanzioni unilaterali” e della “giurisdizione a lungo raggio nei confronti di altri paesi”. Si erge a paladino dei paesi in sviluppo che, nelle presenti condizioni non possono “far crescere le loro economie e migliorare la vita dei loro popoli”. Eccolo il polo che il comunismo confuciano cinese sta costruendo, in una sfida che promette scintille nel Pacifico. Se gli Usa ritengono di rispondere con l’hard power, e proseguendo a castigare tecnologie e commercio cinesi, sono sulla strada sbagliata. Usino anche, con l’Ue che in questo è campione, soft power e un pizzico di quello sharp power nel quale, secondo Nye, Xi è maestro.