Le sorprese che affiorano dalle ultime indagini svolte dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro riservano ogni tanto una grossa confusione offrendo così il destro (basso) alle speculazioni di chi, sin dalla sua istituzione nell’ottobre del 2014, cerca di demolirne ogni passaggio, seppure qualcuno di questi passaggi può non convincere. I numeri prodotti dalla commissione sono diversi di fronte ai costi relativamente bassi messi in conto per sostenere i rimborsi spese dei collaboratori (in tutto circa 52.000 euro incluso l’anno 2016 in corso). Costi necessari per l’utilizzo di strumentazioni specifiche che permettano alla polizia giudiziaria di effettuare nuovi riscontri o alla scientifica di eseguire nuovi test ed esami attraverso l’ausilio di nuove tecnologie investigative.

Ecco i numeri: 110 gli incarichi affidati, 20 gli incaricati della commissione fra magistrati, ufficiali di collegamento con le forze di polizia, ufficiali di polizia giudiziaria, esperti nelle materie del terrorismo e così via. Quasi tutti a tempo parziale. Cinquanta in tutto le escussioni che hanno riguardato persone o fatti di interesse, 500 i documenti acquisiti infine nei primi 12 mesi di attività. Tra le verità ufficiali demolite dalla Commissione almeno a livello storico c’è sicuramente il “memoriale Morucci” di cui due libri si sono occupati nel 2015 (Patto di Omertà di Sergio Flamigni, Kaos edizioni, e Complici di Stefania Limiti e Sandro Provvisionato, Chiarelettere). Di seguito alcuni elementi rilevanti che chiariscono e allo stesso tempo forniscono ulteriore forza alla cosiddetta pista calabrese sul caso Moro.

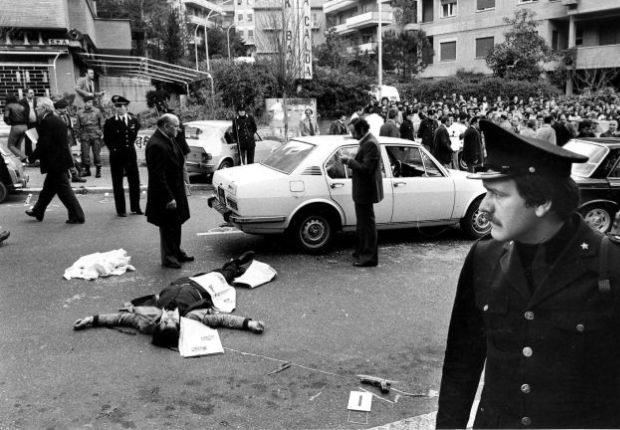

La foto de Il Messaggero

Lo scorso 21 gennaio il quotidiano romano Il Messaggero pubblica per la prima volta una foto scattata poco dopo la strage di Via Fani del 16 marzo 1978, a causa della quale cinque uomini della scorta dell’onorevole Aldo Moro fra carabinieri e poliziotti cadono sotto le raffiche dei proiettili, le cui armi, come è ormai da più parti accertato e anche dagli stessi brigatisti confermato, si inceppano però più volte. A oggi il numero dei killer di Via Fani è, secondo quanto appurato sia dagli ultimi filoni d’inchiesta archiviati sul caso sia dalla stessa commissione, ben superiore ai 9 indicati dai BR. La foto ritrae una folla di curiosi e “addetti ai lavori”, alle cui spalle si nota il bar Olivetti, anche questo oggetto di indagine della commissione, poiché diverse testimonianze raccolte durante il 2015 lo indicano come aperto e attivo quel giorno, nonostante la saracinesca che si intravede nella foto pubblicata sul quotidiano appaia chiusa. Dalle aiuole del bar sarebbero spuntati alcuni dei killer che poi hanno fatto fuoco. Uno dei volti è cerchiato in rosso e il quotidiano allude a una identità precisa dell’uomo in piedi su un muretto, intento a fumare e a osservare la scena, con i capelli scuri e ricci: il boss della ‘ndrangheta Antonio Nirta detto “due nasi” per la sua predilezione del fucile a canne mozze. La foto, secondo sempre Il Messaggero, sarebbe stata scattata da Gherardo Nucci, che il quotidiano indica come “reporter”, ma che in realtà era un carrozziere, sposato (e allora già separato) con una giornalista dell’Ansa, Maria Cristina Rossi, e che quella mattina, poiché residente in Via Mario Fani, mentre usciva per andare a lavoro si era trovato di fronte alla scena dell’agguato appena svoltasi. Nucci, che per il suo lavoro utilizzava spesso la macchina fotografica, torna presso la sua abitazione e, secondo quanto si può leggere dalle sue stesse dichiarazioni contenute nel verbale del 13 dicembre 1978 rese alla questura, scatta alcune foto e affida poi il rullino alla moglie che a sua volta lo consegna al magistrato Luciano Infelisi, titolare delle prime indagini al tempo. Anche la Rossi conferma in un verbale quanto riferito dal marito. Ma torneremo su questo punto più avanti.

La morte di Antonio Nirta detto “il vecchio”

I nomi di battesimo delle famiglie della ‘ndrangheta, e va da sé non soltanto della ‘ndrangheta, spesso si ripetono di generazione in generazione e dall’esistenza di due Antonio Nirta nasce l’equivoco che su media e web serpeggia e accende grosse discussioni. Il “vecchio” Antonio Nirta o “il mediatore”, come era anche chiamato, classe 1919, è deceduto all’età di 96 anni lo scorso settembre 2015 e il 2 settembre diverse sono state le biografie del boss “esplose” sui quotidiani che appunto hanno fatto riferimento alla pista della ‘ndrangheta nel caso Moro. Pista che fa capolino sin dal 1992. I familiari del vecchio Nirta, dal giorno successivo al 2 inviano, a diversi quotidiani e agenzie, richieste di rettifica e smentite sul coinvolgimento del loro congiunto nel caso Moro che nel 1978 aveva poco più di 60 anni, essendo nato appunto nel 1919.

Antonio Nirta “due nasi”

Ma il “Ntoni due nasi” di cui parla nel 1992 Saverio Morabito, il collaboratore di giustizia ritenuto da sempre attendibile, è un altro. Il Nirta che avrebbe avuto rapporti con i servizi segreti in quanto infiltrato dall’allora generale Francesco Delfino (filone aperto nel 1993 contro l’ex capo dei carabinieri e ufficiale del Sismi, ma poi archiviato) nel 1978 aveva al contrario 32 anni essendo la sua data di nascita quella dell’8 luglio 1946 come riporta la sentenza “Nord sud” (sentenza della IV Corte d’Assise di Milano n. 16/97). La foto che qui pubblichiamo, ampiamente reperibile online e facente parte dell’archivio online de L’Unità, risale agli anni ’70 ed è molto somigliante a quella che Il Messaggero ha pubblicato lo scorso 21 gennaio. Lo storico, docente ed esperto di storie della ‘ndrangheta, il professor Enzo Ciconte, che abbiamo sentito in merito, conferma questi dati. Non c’è dunque dubbio alcuno sull’identità di questo Nirta. Starà poi alla commissione appurare se l’uomo della foto e l’ex boss siano la stessa persona.

Giuseppe Albanese e Antonio Imerti detto “il nano feroce”: gli altri ‘ndranghetisti nel caso Moro

Esiste un altro appartenente alla criminalità organizzata calabrese che si affaccia sul caso Moro, apparentemente a margine. Giuseppe Albanese fu il collaboratore che per primo cominciò a parlare della struttura interna della ‘ndrangheta, chiamata La Santa, in cui personaggi delle istituzioni, della massoneria, delle forze di polizia e della mafia stanno insieme. Albanese, ben prima della sua collaborazione ufficiale, già dal 1978, come emerge dai verbali, aveva rivelato a personaggi delle forze dell’ordine, gradualmente, alcuni fatti. Albanese è anche l’uomo che ha riferito molto dei legami fra ‘ndrangheta ed eversione nera. L’uomo, che per un periodo di tempo ha condiviso la cella con l’ex BR Alfredo Buonavita arrestato nel 1974, in una deposizione del 27 ottobre 1997 (verbali presenti negli atti dell’operazione Olimpia) ha anche riferito “di essere stato indicato dalle Brigate Rosse tra quei detenuti che insieme ai brigatisti dovevano essere rilasciati in cambio della liberazione di Aldo Moro”. Albanese non era indicato ufficialmente nella famosa “lista dei 13 detenuti” diffusa dalle BR attraverso il comunicato nr. 7 del 20 aprile 1978, ma potrebbe essere stato segnalato in alcune delle trattative mai rese pubbliche in corso in quei 55 giorni di prigionia dell’ex statista. Una delle relazioni delle passate commissioni d’inchiesta che hanno trattato il caso Moro, infatti, riferisce che “si svilupparono iniziative dirette allo scambio tra Moro e alcuni terroristi detenuti, che non furono mai comunicate alle autorità dello Stato e che perciò in qualche modo garantirono una sorta di impermeabilità alle BR” (estratto dalla prima Commissione sul caso Moro del 1979, VIII legislatura).

Albanese in un suo memoriale ha definito le sue azioni terroristiche e la sua appartenenza ideologica afferente alla destra, sebbene di tipo anarchico. È importante questo elemento, perché se verificato attesterebbe che il filo diretto fra BR e ‘ndrangheta sia nell’esecuzione del 16 marzo 1978, che nel tentativo di liberazione successivo dello statista di cui l’ex Dc Benito Cazora rivelò, sempre nel ’92, ampi elementi, è qualcosa di più che un’ipotesi azzardata. L’unico a riferirne finora è stato il giornalista Mario Guarino nel libro Poteri segreti e Criminalità (edizioni Dedalo 2004). Ora lo facciamo noi in questa ricostruzione. La figura di Nino Imerti, invece, uomo dei Nirta appartenenti alla Santa, emerge – e ne rendiamo conto qui per la prima volta – da alcuni atti della procura di Brescia che a margine si è occupata anche del fenomeno della massoneria nell’eversione di destra durante le indagini sulla strage di Piazza della Loggia del 1974. Anche l’Imerti è nato nel 1946 come il Nirta e anche lui viene indicato negli atti di Brescia come uomo del generale Delfino. D’altronde il pentito Morabito spingendosi oltre aveva approfondito a livello generale sui rapporti di alcuni esponenti dei Nirta come infiltrati o confidenti. Non sembra reperibile negli archivi on line una foto di Imerti degli anni ’70 che, come quella del Nirta, si possa utilizzare per un raffronto, ma sarà questo semmai un lavoro che potrà svolgere la Commissione stessa la quale comunque, come ha dichiarato anche Gero Grassi alcuni giorni fa, sta verificando “il problema” dell’età del Nirta. Problema che comunque come abbiamo dimostrato qui non sussiste. In ben due verbali, del 28 ottobre e del 6 novembre 1992, Saverio Morabito ha riferito nel carcere di Bergamo al sostituto procuratore della Repubblica di Milano Alberto Nobili:

“Non è certo un caso che taluni membri di maggior spicco della ‘ndrangheta si dice siano inseriti nella massoneria ufficiale, come ad esempio la famiglia Nirta di San Luca […]. Di Antonio Nirta avrò modo di parlare così come del suo doppio ruolo, dato che ritengo sia persona che abbia ruotato in ambiti contrapposti e cioè che abbia avuto anche contatti con la polizia o con i servizi segreti […]. Appresi da Papalia Domenico e da Sergi Paolo, come dirò, che il Nirta Antonio fu uno degli esecutori materiali del sequestro dell’onorevole Aldo Moro”.

Morabito più avanti specificherà di non sapere esattamente quale fu il ruolo specifico di Nirta, se “abbia preso parte al rapimento materiale o è stato uno di quelli che sparava”.

Verificare in maniera specifica l’esistenza di questi rapporti non è certo facile vista la segretezza con cui i servizi e la massoneria (che in un mondo normale dovrebbero operare per visioni contrapposte) si muovono, ma seguire la scia di questi legami può portare a tracce consistenti come molte operazioni anti-ndrangheta hanno in ogni caso dimostrato a partire dal 1975 con le indagini che il giudice Vittorio Occorsio stava istruendo e via via fino a tempi più recenti (l’inchiesta di Platì del magistrato Agostino Cordova, le operazioni Olimpia, Belfagor e Why Not – pur con tutti i nodi irrisolti su quest’ultima – per nominare solo le principali).

La questione dei rullini nel caso Moro

La presenza di più rullini fotografici dell’agguato di Via Fani, la gran parte dei quali sembra essere andata perduta, è indice di quanti e quali possano essere stati i depistaggi e le storture durante i 55 giorni di prigionia di Moro e oltre nelle sentenze. In particolare, a parte quello già citato di Nucci, la commissione fa riferimento a un altro rullino della cui esistenza ha riferito l’ex cronista del TG1 Diego Cimara. Il rullino, consegnato da un ragazzo al giornalista al tempo, fu fatto sparire dal laboratorio del responsabile per la realizzazione tecnica dei video del TG1 Guidotti e non fu più ritrovato. Un ulteriore interessante riferimento a un rullino è quello fatto da L’Unità il 19 marzo del 1978, a caldo dei pochi giorni successivi al rapimento, in cui si parla di un ingrandimento delle foto consegnate ai magistrati con dei cerchi che individuavano i killer. La foto che ha pubblicato Il Messaggero presenta appunto il cerchio rosso sul volto del presunto “Nirta due nasi” (o “l’esaurito” come anche veniva chiamato all’interno dell’organizzazione) e non è affatto detto che il rullino del Nucci sia lo stesso del rullino indicato in questo articolo.

Sembra questo un groviglio inestricabile invece è “solo” il caso Moro, che porta con sé, così come tanti fatti accaduti fra la Prima e la Seconda repubblica, una lunga scia di segreti e depistaggi. Un groviglio di cui qui si vuole sciogliere una parte.

Di Diego Cimara e delle sue importanti indagini iniziali sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini riferisco anche nel mio libro Pasolini massacro di un Poeta.