La Seconda guerra mondiale si era conclusa da quindici anni. Il sogno imperiale italiano si era dissolto nella steppa russa e nei deserti libici. Macerie, prigionieri e una feroce lotta interna avevano lasciato il Paese prostrato e diviso. Lo sport venne in soccorso per mobilizzare le masse all’entusiasmo ed alla partecipazione sociale: calcio, ciclismo e automobilismo divennero potenti catalizzatori di passioni ed elaborazione di conflitti e rivalità. Come pure le grandi manifestazioni internazionali. Le Olimpiadi ripresero dopo la lunga pausa bellica. Londra 1948, Helsinki 1952, Melbourne 1956.

Le Olimpiadi di Roma del 1960 rappresentarono il grande ritorno dell’Italia sulla scena internazionale. Il Paese si era mobilitato per apparire al meglio sulla scena sportiva e politica internazionale.

Le olimpiadi si svolsero dal 25 agosto all’11 settembre. La maratona, simbolo per eccellenza degli sport olimpici, chiude il programma di gare. Si corre il 10 settembre 1960. Alla partenza si ritrovano in sessantanove atleti, di trentacinque nazioni diverse. I sovietici sono favoriti, forti di un tecnico del calibro di Emil Zatopek, fuoriclasse del podismo cecoslovacco cooptato dalla squadra per allenare i maratoneti.

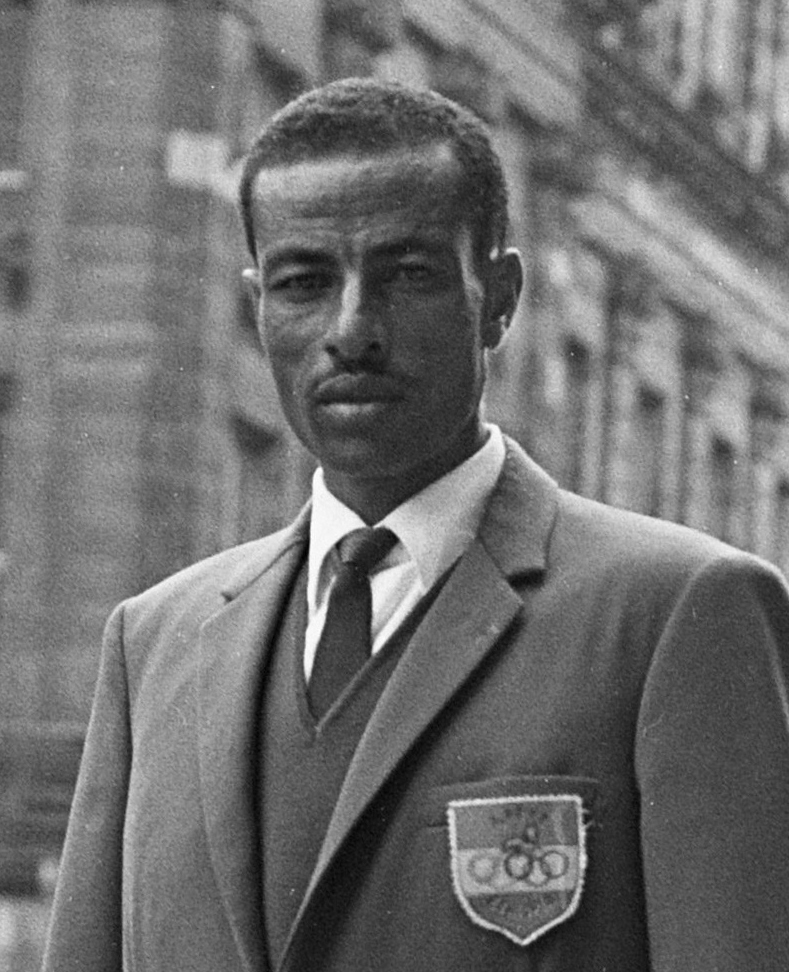

L’Etiopia, uscita dal colonialismo italiano, provò a mantenere un’autonomia dai due blocchi politici del tempo: quello americano e quello sovietico. Il paese si presentò all’Olimpiade di Roma con trentacinque atleti. Semisconosciuto nelle performance atletiche del tempo, la presenza atletica etiopica alle Olimpiadi Roma passò quasi inosservata. Sino alla gara della maratona. Alla partenza si presentò uno smilzo atleta di nome Abebe Bikila, oggetto di attenzione soprattutto perché’ non calzava scarpe podistiche.

Abebe Bikila, era arrivato a Roma con la selezione olimpica etiopica con un discreto background atletico e di allenamenti. Aveva corso tre maratone precedenti a quella di Roma, senza mai avere impressionato il mondo dell’atletica con tempi strabilianti. Alle Olimpiadi del 1960, il favorito rimaneva il sovietico Popov, seguito da uno stuolo di atleti. Tra loro, si erano fatti notare John Kelly, il neozelandese Barry Magee e il marocchino Rhadi Ben Abdessalem, classificatosi poi secondo al termine della gara.

Nella capitale, quel giorni, si vollero celebrare i fasti storici e architettonici della città ospitante. La partenza avvenne dal Campidoglio, poco distante dalla statua dell’imperatore Marco Aurelio, l’arrivo nei pressi dall’Arco di Constantino, attraverso la via Cristoforo Colombo e l’Appia Antica. L’Etopia schierava Abebe Bikila, soldato della guardia imperiale, e Abebe Wakgira, entrambi allenati da Onni Niskaen, un coach svedese reclutato durante una visita in Svezia dell’Imperatore Haile Sellasie.

La scelta di affidare la squadra dei maratoneti etiopi a uno svedese cadde anche su una equidistanza dai due blocchi politici perseguita dall’Etiopia. Bikila fu convocato dalla nazionale pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi, in sostituzione dell’atleta Wami Biratu, che si era infortunato durante una partita di calcio. Malgrado si allenasse a livello professionistico da soli quattro anni, nel luglio del 1960 Bikila aveva vinto la sua prima maratona, quella di Addis Abeba.

Si presentò alla partenza scalzo, perché le scarpe che gli aveva fornito lo sponsor – l’Adidas – erano scomode e gli avevano causato delle vesciche. Dopo i primi dieci chilometri, Bikila staccò il resto della corsa con altri tre atleti; a metà gara iniziò un testa a testa con il marocchino Rhadi Ben Abdesselem, che alla fine arrivò secondo. Bikila stabilì il nuovo record mondiale di 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, mentre il favorito, Popov, arrivò quinto.

Intervistato alla fine della gara, Bikila volle far sapere al mondo “che il suo paese, l’Etiopia, aveva sempre vinto con determinazione ed eroismo”. Una vittoria inaspettata che si ripeté nel 1964 alle Olimpiadi di Tokio, sempre grazie a Bikila, e continuò nel 1968 alle Olimpiadi di Città del Messico, dove a vincere fu Mamo Wolde.

La maratona olimpica di Roma fu uno spartiacque nello sport olimpico mondiale. L’Africa conquistò la prima medaglia olimpica in uno sport: il podismo. Uno sport che, di lì a diversi anni, avrebbe visto i podisti dell’Africa orientale dominare le gare di lunga distanza in ogni angolo del mondo. Abebe Bikila, dopo la vittoria olimpica di Roma, divenne un eroe in patria. Fu promosso al grado di caporale ed avviò quel trend podistico africano mai più interrotto.

Un continente povero, l’Africa, trovò nelle gare podistiche di lunga distanza una visibilità e riconoscimenti internazionali non concessi e non accessibili in altre pratiche della vita sociale. Diverse qualità atletiche dei podisti africani derivavano dal loro stile di vita: erano principalmente pastori. Dunque, avvezzi a lunghe ed estenuanti marce. Erano poi favoriti dalle condizioni climatiche, perché l’altura degli altipiani etiopici, con la particolare rarefazione dell’ossigeno e la sua particolare sull’emoglobina dei podisti, fu scoperta solo dopo pochi anni la vittoria di Bikila.

Con quel successo, il panorama sportivo e culturale cambiò paradigma e il popolo etiope iniziò a godere di una nuova percezione, capace di gareggiare da pari a pari con atleti mondiali, soprattutto bianchi e provenienti da nazioni che, durante gli anni della guerra fredda, avevano posto grande enfasi sulle competizioni olimpiche ed internazionali. Lo sport diveniva un veicolo per decretare l’avanzamento nella ricerca medico-sportiva e per lanciare un messaggio che l’atleta vincitore della Medaglia olimpica veicolava all’interno del Paese.

Celebri le vittorie olimpiche del finlandese Paavo Nurmi negli anni ’20, alle Olimpiadi di Anversa, Parigi e Amsterdam, che gli valsero la fama di eroe nazionale e diverse statue furono erette in suo onore in Finlandia. Lo sport divenne un mezzo per la mobilizzazione delle masse e fu utilizzato dai governi per consolidare il consenso politico e sociale interno.

La fine della Seconda guerra mondiale, con la divisione del mondo in due sfere di influenza politica ed economica, aveva spostato sul fronte sportivo una rivalità ideologica e di stili di vita.

Bikila fu capace di rompere gli schemi, ponendo l’Etiopia, da poco affrancata dal colonialismo italiano, al centro di un nuovo fenomeno mondiale: l’ascesa degli atleti africani sulla scena podistica mondiale. In patria fu accolto da eroe e la sua pratica sportiva emulata da migliaia di giovani connazionali. Le capacità atletiche e aerobiche acquisite attraverso la pratica della pastorizia, da giovani etiopi, si trasformarono in un vantaggio atletico, competitivo, e di soft diplomazia per il Paese.

Bikila ripeté l’impresa olimpica a Tokio nel 1964, stabilendo anche il record del mondo sulla maratona. Provò a triplicare l’impresa a Città del Messico, ma fu costretto al ritiro. L’immaginario dei podisti veniva così globalmente resettato sugli atleti africani. Ora si guardava a loro per emularli nell’agone della fantasia podistica di tanti giovani occidentali.

Una targa commemorativa posta nel 2010, in occasione del cinquantesimo anniversario della vittoria olimpica di Bikila, in Via San Gregorio, di fronte all’ingresso al Palatino, recita: “Abebe Bikila, maratoneta d’Etiopia. Vincitore della Maratona della XVII Olimpiade sulle strade olimpiche di Roma racconto’ al mondo il cuore e l’orgoglio della sua terra”. Il podismo e le gare di lunga distanza rivelarono al mondo una nuova concezione dello sport.

Non più atleti allenati in campus sportivi anglo americani o sovietici e seguiti da uno staff medico di prim’ordine, ma atleti che arrivavano alle competizioni olimpiche dal loro stile di vita: pastori o costretti a lunghe camminate per recarsi a scuola o al lavoro. Uno stile di vita retrogrado e rurale aveva sancito la via per l’eccellenza podistica mondiale. Uno stile di vita ecologico e abituato a lunghi training mentali di pazienza e perseveranza. Furono il podismo e le vittorie degli atleti africani a far concentrare l’Occidente sulle tematiche ambientali ed ecologiche?