L’8 luglio si celebra la Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo. Pensata per ricordare a tutti la sua importanza e aumentare la consapevolezza dei pericoli che lo minacciano. Problemi di natura ambientale, ma anche geopolitici e sociali.

Nel Mar Mediterraneo sono molte le differenze e le disuguaglianze tra i paesi “mediterranei”. Diversità che rendono difficile per loro adattarsi o prevenire le sfide attuali (come quelle post pandemia) e quelle future. Problemi, ma al tempo stesso opportunità percepite da pochi. Come il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, inserì in un piano poi diventato un documento programmatico nel 2011. Qui venivano evidenziati alcuni dei temi che legano a filo doppio tutti i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo: risorse culturali, risorse ecologiche e ambientali, attrattive, qualità urbana e coesione sociale, ma anche competitività, imprenditorialità e innovazione.

Tutti temi importantissimi che dovrebbero portare i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo ad un confronto attivo e positivo. E che invece li mettono in contrasto. Basti pensare agli scontri ancora in atto tra alcuni di questi paesi. O alla problematica dei migranti che dall’Africa cercano di entrare in Europa. O agli interessi di molti paesi europei sulle risorse naturali dei paesi africani. O alle criticità sulla distribuzione e il commercio come quelle emerse qualche mese con l’indicante nel canale di Suez (che ha bloccato per settimane i rifornimenti di molti centri della GDO).

I colloqui, gli incontri finora avuti tra i vari leader non sono serviti a nulla. Basti pensare al tema dei cosiddetti “migranti”. In Spagna, ad esempio, dove a Ceuta, le forze armate iberiche hanno respinto a colpi di manganello migranti, rifugiati e minori senza fare alcuna distinzione.

Proprio la categoria dei minori stranieri non accompagnati MSNA è da sempre una sorta di cartina di tornasole della situazione dei migranti che arrivano in un paese (spesso uguali percorsi, paesi di provenienza e mezzi). Ebbene, l’ultimo rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia un peggioramento della situazione: oltre 7000 i MSNA presenti in Italia provenienti principalmente da paesi come Bangladesh, Tunisia, Albania ed Egitto. Minori che come ormai prassi comune in molti paesi “sviluppati”, si cerca di limitare geograficamente su “isole”: in Italia oltre il 30% sono in Sicilia (politiche simili sono adottate in Grecia, a Mikonos e Lesbo – nonostante lo scandalo seguito all’incendio del campo profughi – e in altri paesi).

Nessuno lo dice ma le politiche sull’immigrazione (riguardanti principalmente le persone che arrivano attraversando il Mar Mediterraneo) considerano alcuni di questi paesi “sicuri”. Questo significa che anche dei minori (se accompagnati) e adulti possono esservi rimpatriati senza alcuna possibilità di fare richiesta di asilo come “rifugiati” o “sfollati”. Dei tredici paesi da considerare “sicuri”, tre sono tra i primi quattro paesi di provenienza dei MSNA: Egitto, Albania e Tunisia. Tutti paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, ma dove sono in corso scontri, guerre o contrasti che rendono la vita quasi impossibile. Eppure, nessuno sembra voler risolvere questi problemi “mediterranei”.

Il tema dei migranti è, forse, il lato più negativo delle politiche del premier. Prima la decisione di lodare il governo libico per il modo in cui gestisce i migranti. Poi e richieste avanzate in occasione del G20 (e negli incontri diretti con la Merkel) e più volte respinte con i governi europei fermi nel ribadire le politiche dell’Ue contenute nel Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo approvato a Settembre 2020: niente aiuti ai paesi di frontiera (quelli in prima fila, quelli che si affacciano sul Mar Mediterraneo, Italia, Grecia e Spagna) e niente soldi per il soccorso nel Mar Mediterraneo. Solo, forse, qualcosina per i paesi di transito o provenienza nel Nord Africa. Conseguenza? Come risulta da uno studio indipendente condotto da EuroMed Rights, analizzando i dati dal 2016 e al 2020, se il Patto verrà applicato, l’Italia dovrà moltiplicare la capienza dei propri hotspot e centri per il rimpatrio di 7 volte e mezza in periodi normali, e addirittura di 50 volte in anni di flussi migratori particolarmente critici come il 2016!

Di flussi migratori nel Mar Mediterraneo i leader europei preferiscono non parlare. Nemmeno quando il loro assenteismo causa centinaia di morti. I dati dell’IOM non lasciano dubbi: le politiche adottate nella gestione dei flussi migratori attraverso il Mar Mediterraneo causano, direttamente o indirettamente, la morte di un numero sempre maggiore di persone.

Non bisogna dimenticare che i flussi di migranti sono solo una delle criticità del Mar Mediterraneo. Molti i problemi ambientali. Questo bacino è un patrimonio inestimabile di biodiversità marina per tutto il pianeta: pur avendo solo una superficie di circa l’1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12 mila specie marine, tra il 4 e 12% della biodiversità marina mondiale (dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Eppure, nonostante le azioni intraprese dopo la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo (del 1978) per proteggere l’ambiente marino e il litorale, il Mar Mediterraneo è a un punto critico e si prevede un futuro ancora peggiore. Molti i pericoli dal punto di vista ambientale: iniziano tutti con la P (Pesca, Petrolio, Passaggio e Plastica). Il traffico di navi per il trasporto delle merci è come mai frenetico. La decisione di tornare a trivellare i fondali in cerca di combustibili (che fine ha fatto il New Green Deal sbandierato dalla CE nel 2020 alla vigilia della pandemia?). Diverse società sarebbero pronte a riprendere ricerche petrolifere, trivellando il mar Mediterraneo. In Turchia è già una realtà. E anche la Croazia e la Grecia si starebbero muovendo in questa direzione (in barba alle promesse contenute nel New Green Deal). Plastica e microplastiche vengono trovate ovunque. E poi la pesca eccessiva. Tutto questo sta mettono a serio rischio un patrimonio che è di tutti. Per questo, il WWF ha lanciato GenerAzioneMare, un’iniziativa volta a “tutelare il Capitale Blu del Mediterraneo, un mare di straordinaria bellezza con un’economia che può generare un valore annuo di 450 miliardi di dollari”.

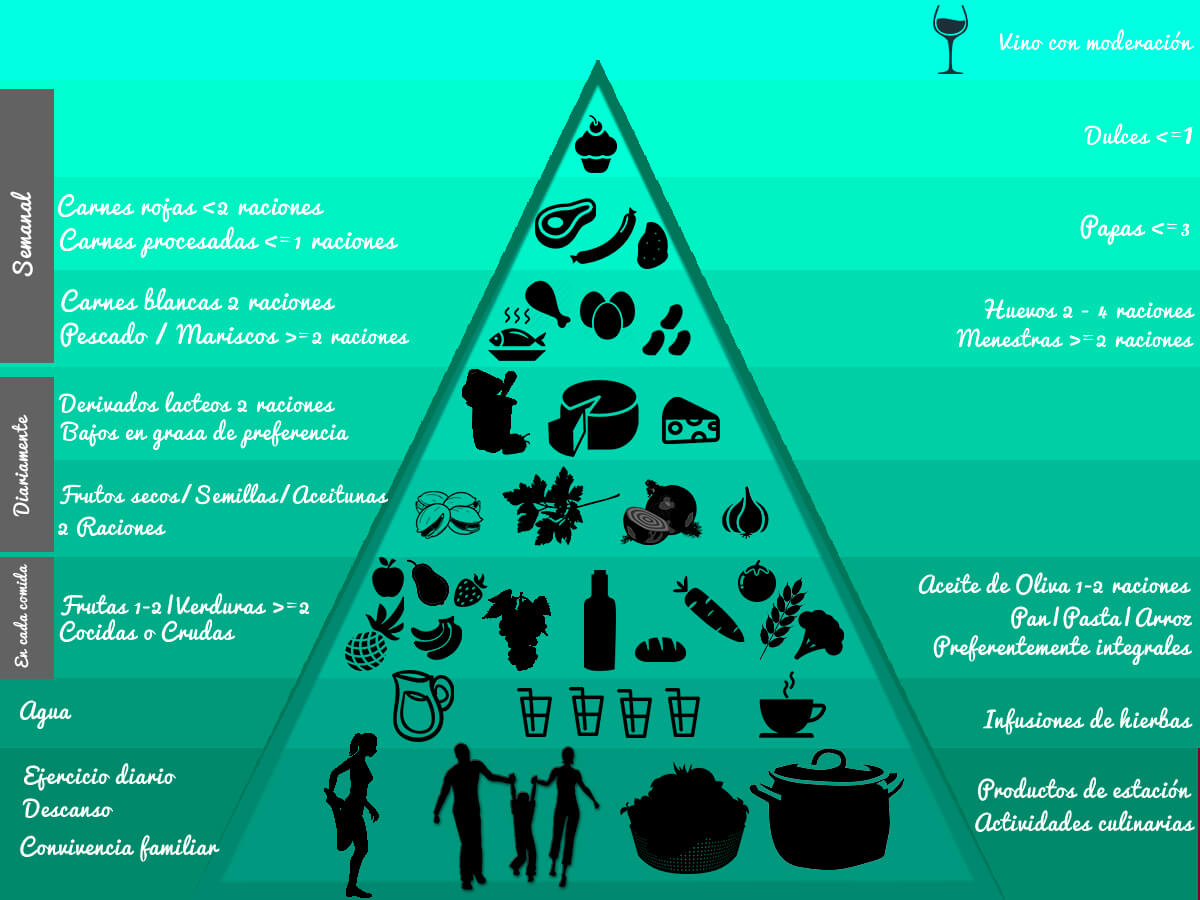

Il patrimonio del Mar Mediterraneo non è solo fisico ma anche culturale: dal 2010, la Dieta Mediterranea è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità. Con questa definizione vengono identificate le pratiche tradizionali, le conoscenze e le abilità che sono passate di generazione in generazione in molti paesi mediterranei fornendo alle comunità un senso di appartenenza e di continuità. Nessun limite alle frontiere: i paesi coinvolti, oltre all’Italia, sono Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. Un patrimonio che unisce paesi diversi ma accomunati dall’essere mediterranei, dall’avere “uno stile di vita che comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo” come dice l’UNESCO. Un “patrimonio culturale” che “valorizza anche l’artigianato e le vocazioni locali, come la produzione di contenitori per la conservazione e il consumo di cibo” e molto altro ancora.

Anche questo, però, potrebbe essere in pericolo (ma nessuno ne parla).

Millenni di cultura mediterranea e gestione sostenibile del territorio che, oggi, potrebbero essere messi a rischio: l’Efsa ha deciso di cominciare ad accogliere tra i “nuovi alimenti” in Europa insetti e anche prodotti di laboratorio.

Il Mar Mediterraneo è a rischio. Non bastavano gli attacchi ambientali, quelli delle compagnie petrolifere, i problemi sociali. Ora il fronte orientale del Mar Mediterraneo potrebbe diventare un vero e proprio campo di battaglia: sono sempre più frequenti gli attacchi in mare di grandi navi (uno di questi avrebbe causato lo sversamento di petrolio finito sulle coste israeliane qualche mese fa).

La Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo dovrebbe essere un’occasione per far riflettere tutti su questi temi. Per ricordare l’importanza del Mar Mediterraneo per centinaia di milioni di persone e per decine di paesi. Un’occasione per aumentare la consapevolezza dei pericoli che lo minacciano. Criticità evidenziate in decine di rapporti e studi, di cui pochi conoscono l’esistenza e che ancora meno hanno letto.

Dimenticando che il cambiamento, spesso, nasce proprio dalla presa di coscienza dello stato delle cose. E di cose da dire sullo stato del Mar Mediterraneo ce ne sarebbero davvero tante.