Proviamo, una volta per tutte, a spazzare via alcuni pregiudizi. Anzi, non si tratta neanche di pregiudizi ma di errori storici, culturali e scientifici.

Il primo è quello di pensare l’Italia come terra di nuova immigrazione. Così dicono e pensano in molti: “da terra di emigranti siamo diventati terra di immigrati”.

Il secondo è pensare che esista un modo chiaro di identificare chi sia un italiano, almeno nel senso comune, cioè di rispondere alla domanda cosa significhi essere italiano, come se si rispondesse, allo stesso modo di un francese, un inglese o un tedesco. Non tanto per le diversità dei contenuti della risposta – è evidente che sono diversi – ma per il sistema di pensiero che vi è a priori. Cioè pensare ad una sorta di italiano doc che va dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, cioè alla categoria chiaramente identificabile di italiano secondo i paradigmi dettati dall’epoca moderna.

In questi casi se a parlare sono la sociologia, l’antropologia o anche la psicologia si è tenuti anche a pensare che siano opinioni, spesso non o mal conosciute, strumentalizzate politicamente o dettate dall’azione mediatica che semplifica, e quindi poco importanti e comunque opinabili. Ma se, a questo, si aggiungono i risultati di un ricerca che ha portato a delle conclusioni pressoché inattaccabili, perché provenienti dalle scienze esatte (biogenetica), forse potremmo iniziare a pensare diversamente.

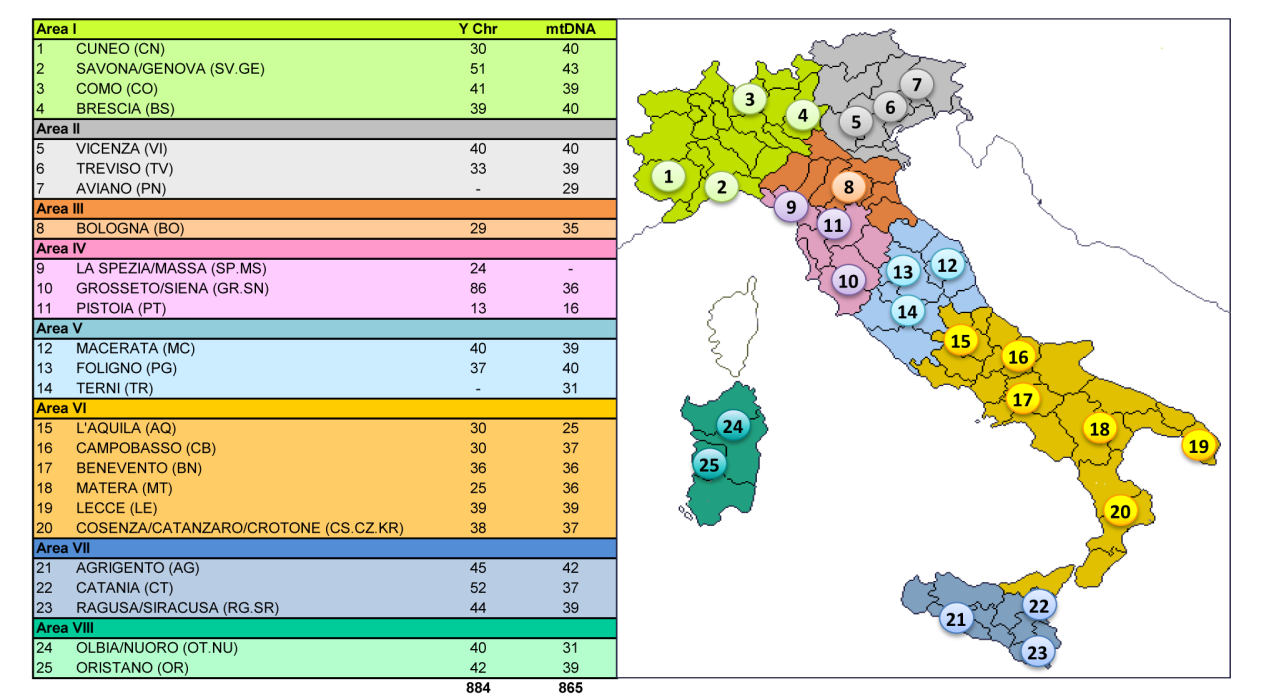

Entriamo, allora, più nel merito. Stiamo parlando di una ricerca fatta da un gruppo di diversi Dipartimenti universitari, coordinata dall’antropologo Giovanni Destro Biasol dell’Università La Sapienza di Roma. L’oggetto di ricerca è stato quello di comprendere le relazioni possibili tra fattori geografici, linguistici e genetici nelle minoranze etno-linguistiche sul territorio italiano. In altre parole, analizzare la differenza dei geni di tali minoranze in relazione a fattori socio-culturali, in comparazione con gli altri italiani e le popolazioni europee.

Quanto sono diversi gli italiani geneticamente? E questa diversità corrisponde a quella culturale, linguistica, di tradizioni, di usi e costumi? Ebbene, il risultato è che gli italiani sono il popolo geneticamente più diverso di tutto il continente. Relativamente parlando, dalle 7 alle 30 volte. Si stima che la trasmissione genetica di origine materna dia luogo al più alto indice di diversità, quella paterna diventa tale ad una distanza superiore ai 700 km. Cosa vuol dire? Che sono più diversi i sardi dai friulani, di quanto lo siano i portoghesi dagli ungheresi. Che sono più diversi i leccesi rispetto a certe minoranze di origine germanofona, ladina delle Alpi dell’Est di quanto lo siano tra di loro spagnoli e bulgari.

culturale, linguistica, di tradizioni, di usi e costumi? Ebbene, il risultato è che gli italiani sono il popolo geneticamente più diverso di tutto il continente. Relativamente parlando, dalle 7 alle 30 volte. Si stima che la trasmissione genetica di origine materna dia luogo al più alto indice di diversità, quella paterna diventa tale ad una distanza superiore ai 700 km. Cosa vuol dire? Che sono più diversi i sardi dai friulani, di quanto lo siano i portoghesi dagli ungheresi. Che sono più diversi i leccesi rispetto a certe minoranze di origine germanofona, ladina delle Alpi dell’Est di quanto lo siano tra di loro spagnoli e bulgari.

Gli italiani nel complesso hanno una ricchezza genetica ineguagliabile. E allora esiste un italiano Doc? No, non esiste a meno che non lo si ricomprenda in una visione, da noi spesso definita glocale, che è quella di diversità coesistente che si palesa, appunto, dalla genetica fino alle tradizioni più manifeste: riti, lingua, arte, rapporti familiari e personali, cucina, ecc… .

L’italiano è tale in quanto sta insieme nella diversità. Una diversità che nasce e si sviluppa nei secoli perché l’Italia è stata da sempre terra di arrivi e di partenze. E’ per questo che è fuorviante pensarla come nuova terra di immigrazione. Da essa tutti i popoli sono passati per le più svariate ragioni: commercio, conquista, convenienza politica, per raggiungere Roma, centro della cristianità, per ripartire verso altri luoghi. Nessuno infatti si ricorda, ad esempio, di una ampia immigrazione albanese già avvenuta tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo in risposta all’invasione nei Balcani da parte dell’Impero Ottomano, che ha dato luogo ad una delle più ampie minoranze linguistiche sul territorio italiano, in particolar modo in Calabria e Sicilia: circa centomila persone che parlano Arbereshe, derivante dal dialetto Tosk, parlato nel sud dell’Albania.

Lo stesso Biasol sottolinea che: "Siamo un popolo che ha raggiunto importanti risultati proprio perché ci siamo costantemente mescolati. Ma in pochi sanno che in Italia ci sono ben 12 minoranze linguistiche riconosciute dalle legge", frutto, aggiungiamo noi, di straordinari processi di mobilità transcontinentali.

C’è un altro esempio curioso ed emblematico. Nel sud-ovest della Sardegna c’è una piccola isola, San Pietro, nella quale si trova il paese di Carloforte (U Pàize, ossia "Il Paese" in "Lingua ligure" o "Tabarchino" , Carluforte in "Lingua sarda" o sardo). Per chi non lo conoscesse, in tale luogo, che amministrativamente fa parte della provincia di Carbonia-Iglesias ed è prossimo geograficamente alla Sardegna (circa 10 km), si parla una lingua di origine genovese (il tabarchino) e si può mangiare ovunque focaccia ligure e pasta al pesto. Se bendati vi si venisse trasportati non penseremmo mai di essere, invece, in Sardegna. Tutto questo perché alcuni commercianti partiti da Pegli (Genova) nella seconda metà del XVI secolo, dopo essersi insediati nell’odierna Tunisia, nell’isola di Tabarka, decisero, per motivi politico-economici, di migrare nuovamente, questa volta, appunto, verso l’isola di San Pietro, concessa loro dall’allora re Carlo Emanuele IV di Savoia. Si stima che l’80% della popolazione parli ancora il tabarkino. Insomma un mondo a parte, verrebbe da dire. Eppure pochi chilometri ed ecco popolazioni sarde dal genoma lontanissimo.

La ricerca ci offre, quindi, un punto fermo sul quale sovrastrutturare tutte le “opinabili” interpretazioni di natura culturale che, tuttavia, proprio per il lavoro svolto da Biasol e gli altri ricercatori diventano più solide e portatrici di verità.

Non saprei dire fino a quanto questa ricerca potrà influenzare sentimenti diffusi carichi di pregiudizio verso “l’altro”, certamente ci piacerebbe che non fosse l’ennesimo documento che rimane solo argomento di discussione di esperti, studiosi, che più o meno hanno già chiari questi concetti, ma che diventasse una sorta di passpartout, secondo la logica dell’Open Science, diffuso e reso noto per tutti coloro che non sempre hanno a che fare con queste tematiche, se non nella quotidianità. D’altra parte è proprio lì, nella quotidianità, che si combattono certe battaglie contro la discriminazione, la xenofobia, il pregiudizio.

Siamo consapevoli che l’idea di convivenza tra diversità così lontane pone dei dubbi, delle paure, dei carichi psicologici non indifferenti. Affrontarli significa spendere energie cognitive che non tutti sono disposti a spendere, meglio difendersi nell’ordine semplificatorio del preconcetto, dello stereotipo perché mette ordine, dà sicurezza. Si rimanda a tal proposito ad un altro articolo di questa rubrica.

Tuttavia, in Italia, laboratorio di straordinarie esperienze di convivenza umana, sembriamo continuamente destinati a far emergere il meglio e il peggio di queste situazioni. Ciò che ci dà più fastidio, invece, è l’inerzia e l’ottusità del non voler accogliere verità ed interpretazioni che possono fare del bene a tutti.

In tutto questo ci sorge un’altra idea che meriterebbe di essere approfondita: se gli italiani sono così, geneticamente parlando, diversi, allora quanto mai lo saranno gli italici? Consapevoli che i popoli geneticamente più ricchi sono i più adattabili e quindi destinati a durare più a lungo, la sfida è aperta: “Non è mai tardi per tentar l’ignoto, non è mai tardi per andar più oltre” (D’Annunzio).