Il cibo, il vino, i mobili, le auto…sono solo alcune delle creazioni Made in Italy che ci fanno sentire così forti e amati fuori dai nostri confini. Ma l’orgoglio più grande è di sicuro la moda. Non serve ricordare quali altissimi valori di qualità e stile vengano associati con i marchi italiani in tutto il mondo. E anche quando il paese barcolla economicamente, i suoi prodotti del lusso restano vincenti e ammirati.

I mesi a cavallo tra il 2018 e 2019 però hanno visto un susseguirsi di eventi che hanno messo fortemente in discussione l’etica e l’adeguatezza culturale del nostro settore moda. A Novembre 2018 Dolce & Gabbana alle prese con la preparazione di una sfilata sensazionale a Shanghai lancia su Instagram dei video che ritraggono una modella dai tratti asiatici mentre con difficoltà cerca di mangiare piatti nostrani come pizza, spaghetti e cannoli con le bacchette. Lo sconcerto mediatico è frastornante: i video vengono ritenuti razzisti, ignoranti e denigratori. Durante la bufera di commenti sul profilo social Instagram, Stefano Gabbana si lascia andare a insulti durante una lite via messaggio resa pubblica dalla follower interessata, definendo la Cina un Paese di “Ignorant Dirty Smelling Mafia”. Letteralmente “ignorante, sporco, puzzolente, di mafiosi”. Lo show viene annullato dal governo cinese e in poche ore l’intero e-commerce dei prodotti Dolce & Gabbana in Cina sparisce. Patetico il messaggio ufficiale sul profilo Instagram dell’azienda sostenendo che l’account di Stefano Gabbana fosse stato sabotato da terzi. E allo stesso modo ridicolo il tentativo di sistemare le cose con un video in cui i due stilisti siciliani si scusano dal profondo del loro cuore dichiarando il loro amore per il Paese del sol levante.

Il mese seguente Prada mette nelle sue vetrine natalizie dei pupazzetti a forma di scimmia di colore marrone scuro con delle grosse labbra rosse. Negli Stati Uniti si grida allo scandalo. L’animaletto pare una diretta rappresentazione di “black face”, una caricatura divenuta simbolo dell’oppressione sociale degli afroamericani negli USA dell’800’ poiché utilizzata per ridicolizzare l’allora segregata popolazione di colore. E’ subito protesta mediatica, e davanti al negozio Prada di Soho si manifesta. Il marchio ritira immediatamente il prodotto e pubblica una lettera di scuse, spiegando che il riferimento avvenuto fosse stato del tutto non intenzionale e assolutamente in contrasto con i valori dell’azienda.

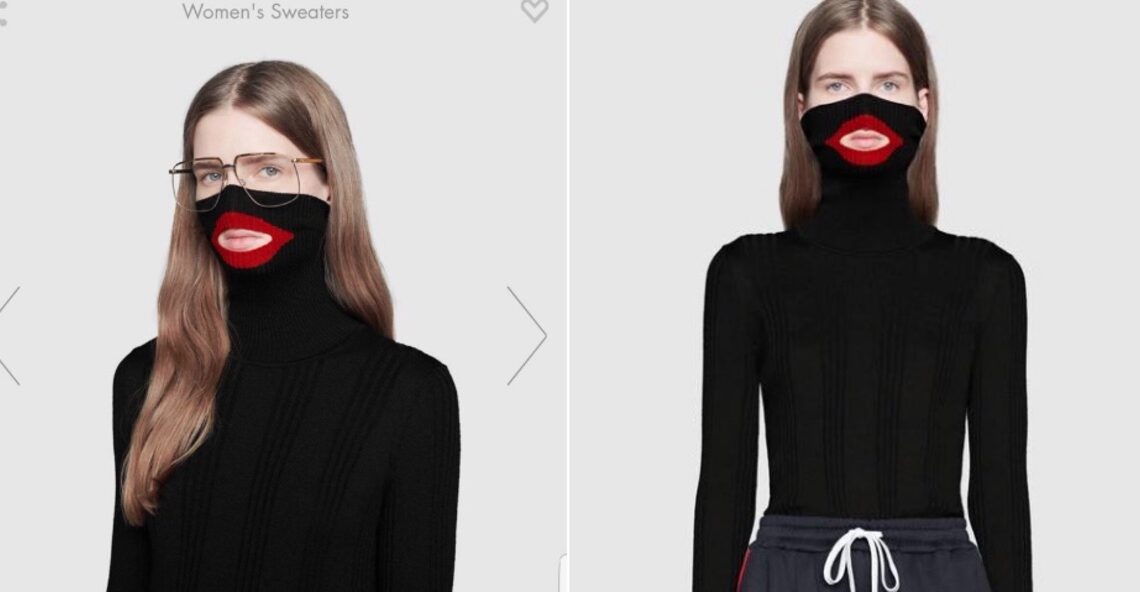

A Febbraio 2019 un altro colosso italiano suscita uno scandalo simile. Gucci mette in vendita online un maglione girocollo nero stile “balaklava” ossia con il collo alto a coprire mezzo volto. A combaciare con la bocca della modella bionda, un grosso paio di labbra rosse appaiono tessute nella maglia. Anche questa immagine sembra ispirata dallo stesso black face. I seguaci della moda scatenano tutto il loro disdegno su Instagram, capitanati dall’indignata black community. “Happy black history month”, “Canceled”, “Racist” sono alcuni dei commenti sotto ai post del brand. In questo caso la reazione aziendale non si limita a delle semplici scuse. È di pochi giorni fa la notizia dell’incontro avvenuto ad Harlem, quartiere di New York, tra Marco Bizzarri CEO di Gucci e il designer afro-americano Dapper Dan, stilista leggendario della moda hip-hop da un paio d’anni collaboratore con il marchio italiano. Il risultato dell’incontro è la nascita di un programma di quattro iniziative che mira a variegare il personale dell’azienda a tutti i livelli e a creare un team che si occuperà esclusivamente di inclusione e diversità culturale.

Insomma, in pochi mesi tre dei più grandi nomi della moda hanno dato scandalo producendo immagini considerate razziste e offensive. Il denominatore comune? Tutti e tre sono italiani. Nonostante Gucci abbia preso una posizione innovativa per un cambiamento radicale, la strada da fare per il resto del paese è ancora lunga. Da designer di moda italiana, a New York da quasi nove anni, mi sono trovata non solo a riflettere a lungo su questi episodi, ma soprattutto a rispondere a domande di colleghi e amici sconcertati: perché proprio in Italia? E la risposta è sempre la stessa. L’Italia è un paese omogeneo contraddistinto da una cultura locale e non internazionale. Non c’è confronto con altre culture all’interno dei suoi confini e tantomeno esiste una conoscenza o coscienza di altri. Anzi, regna un senso di superiorità che riscontro spesso vivendo all’estero. Un esempio riguarda gli italiani in vacanza a New York. Criticano cibo e quant’altro e rapportano tutto ai propri usi e costumi, credendo di sapere come si dovrebbe mangiare e vivere, basandosi solo sulle loro aspettative. Senza minimamente accorgersi che qui non vige uno stile di vita unico ma centinaia, quante le nazionalità che popolano questa metropoli.

In Italia è diffusa una chiusura mentale e culturale che si verifica costantemente. Ad esempio siamo un paese piccolo che parla una lingua unicamente sua. Eppure siamo tra i peggiori nella conoscenza dell’inglese. Nonostante ciò continuiamo a doppiare i film stranieri invece di importarli in lingua originale sottotitolati. Perché in Italia si italianizza tutto. Ma rimaniamo nella moda. Perché non si verificano simili episodi in case di moda francesi o inglesi? Perché queste si trovano in società sicuramente più multietniche dove, per quanto anche loro sofferenti di insorgenze e movimenti razzisti, esiste sicuramente una naturale sensibilità nei confronti di cittadini non bianchi, perché parte della popolazione stessa da molte generazioni. Mentre in Italia, storicamente paese di emigrazione, si è solo da poco alle prese con l’arrivo di flussi migratori da altre regioni del mondo. Ora, viene spontaneo domandarsi, ma è ancora possibile una situazione di chiusura culturale nel 2019, in un’era di totale globalizzazione?

Apparentemente si. Ma ciò che trovo grave e inaccettabile non è tanto questo stallo culturale. Resto dell’idea, anche se ovviamente in disaccordo con il mio concetto di società evoluta, che a casa tua hai il pieno diritto di fare quello che vuoi e credere in ciò che vuoi. Quello che davvero sconcerta invece e’ che questa piccolezza culturale sia ramificata all’interno di aziende che servono un mercato internazionale, globale. Nel mondo di oggi unificato da Instagram, Facebook e Youtube, non si può più pensare come vent’anni fa che siano i marchi e le riviste a dettare legge dall’alto in fatto di canoni estetici, stile e tendenze. A quel tempo il pubblico metabolizzava passivamente tali informazioni senza avere una piattaforma dove dibattere. Con la venuta dei social media e degli smartphones, i settori della comunicazione e dell’abbigliamento hanno subito una vera e propria inversione di potere. Ora è il consumatore a dettare legge su ciò che piace ed è di moda. E non solo: ne è creatore in prima persona, vedi il fenomeno “influencers” alla Chiara Ferragni e simili.

Quindi, più che mai non trovo possibile giustificare questa perpetua totale ignoranza culturale quando si tratta di approcciare clientele di altri paesi formate da molteplici gruppi etnici. Se poi aggiungiamo che le popolazioni offese nello specifico fossero fette di mercato fondamentali dalle quali queste firme prendono pure ispirazione e ne idolatrano lo stile come nel caso di Gucci e la cultura hip-hop, allora lo scandalo è ancora più grave perché risultato di una vera blaxploitation. Ossia uno sfruttamento della cultura afro come superficiale fonte di ispirazione al fine di guadagno, rimanendone al tempo stesso estraneo e a quanto pare totalmente ignorante al riguardo. La sensazione che si ha è che la cultura afro piaccia a livello del mondo dello spettacolo, musica e moda, ma venga sempre apprezzata comunque mantenendo una debita distanza.

Più internazionale è il mercato e maggiori sono le responsabilità etiche e sociali che un’azienda deve assumere. E non perché lo dico io, ma perché lo dice il pubblico stesso, pronto a rivoltarsi con la forza letale di uno tsunami denunciando e distruggendo la reputazione dei più grandi marchi sui social, chiamandoli razzisti e ipocriti, causando buchi da miliardi di dollari di fatturato. Le recenti cronache sopra citate ne sono testimonianza.