Torna in una nuova edizione Costretti a sanguinare, il libro di Marco Philopat che racconta un pezzo di storia del punk italiano, uscito originariamente nel 1997, dopo una lunga gestazione, e già ristampato da Einaudi Stile libero nel 2006.

Io sono prevenuto verso le riscritture, così come verso i director’s cut (per esempio, trovo che la prima edizione dell’Apocalypse Now di Coppola fosse molto più efficace di quella rivista dal regista, con quella parte sulla piantagione dei coloni francesi che c’entra pochissimo e spezza il ritmo). Oltretutto, il libro di Philopat era già perfetto, anche con le sue imperfezioni. Infine, migliorare mi sembra contrario allo spirito punk, perché il bello del punk, quello che lo fece amare da tanti ragazzi, era l’assunto di partenza: non so suonare, quindi mi prendo una chitarra e salgo sul palco. L’urgenza espressiva, insomma, di là da ogni vincolo tecnico/formale.

Per fortuna questa nuova edizione, a cura di Agenzia X, l’urgenza la conserva. Lo spirito originario del libro, sperimentale, un po’ burroughsiano, rimane. Del resto Philopat, oggi scrittore ed editore, a differenza di tanti altri “agitatori” del passato, non è venuto a patti con il sistema, non è diventato una firma di punta di qualche testata nazionale mainstream (nonostante qualche collaborazione qui e là, anche con XL di Repubblica) e non ha un suo show televisivo.

Racconto urlato sul punk”, recita il sottotitolo, che secondo l’autore fa giustizia di una definizione, quella di “romanzo”, usata originariamente, che gli andava stretta. Racconto viscerale, in prima persona, di uno dei protagonisti di quella stagione che va grosso modo dal 1977 al 1984 (anche se poi proseguirà in varie forme e in vari luoghi, fra cui il celebre Leoncavallo). Siamo in un centro sociale di Milano, il Virus di via Correggio. Il punk è un fenomeno nuovo, un fenomeno per pochi, rimbalzato qui, nell’Italia metropolitana, dei conflitti sociali, dell’Autonomia, delle BR (ma anche della disco music e dei primi cartoni animati giapponesi, è bene ricordarlo), dall’Inghilterra e dagli Usa. Il rock, per la gran parte del pubblico, è ancora Pink Floyd e Eric Clapton. Il look imperante è quello hippies/alternativo, con la variante Indiani metropolitani, ma già si approssimano i Monclair dei Paninari. I punk, all’inizio, sono dei marziani. Spesso fraintesi: quel look aggressivo, quei capelli corti (“i capelli sono fondamentali – bisogna tenerli dritti – in piedi – come spilli o borchie taglienti – sono un simbolo importante – le punte rigide significano odio – i capelli devono stare in piedi – incazzati con il mondo intero…”), a volte fanno pensare persino al fascismo. Ed è paradossale, perché i punk italiani sono tutto il contrario. Certo, il punk è anche provocazione, è ricerca di una identità nuova, che prende forma nel confronto/scontro con il conformismo e l’ovvietà espressiva, compresa quella di matrice freak. Ma è agli antipodi rispetto alla destra.

Philopat racconta quella stagione – i dischi, le band, le feste, le occupazioni, il quartiere in rivolta, la polizia, la disperazione esistenziale che spesso si accompagna alla ricerca di libertà – mettendoci se stesso, e considerata l’enfasi del punk sul corpo (dal pogo, il “ballo verticale” che Sid Vicious si vantava di avere inventato, ai gesti di autolesionismo con lamette e spille) è giusto che sia così. In queste pagine c’è il racconto del punk italiano, soprattutto milanese, ma filtrato dalla vicenda privata, ed è questo che fa sanguinare il libro, nelle sue varie edizioni: le amicizie, un amore contrastato, il fatale pellegrinaggio in Inghilterra, con tanto di permanenza in una casa occupata e di scabbia, la spedizione alla corte dei Crass, considerati i veri punk, quelli che non si sono piegati al sistema e alle major, a differenza dei più famosi Clash (che una parte del movimento punk italiano non esita a contestare, quando si esibiscono a Bologna, in piazza Maggiore, nel 1980).

Molto bello – e credo sconosciuto ai più – anche il racconto della discesa dei punk a Comiso, in Sicilia, per contestare l’apertura della base Nato, su “istigazione” di un anarchico siciliano, Gerardo Luigi Del Buono. C’è sempre un aspetto divertente, dada, un po’ grottesco, in queste ribellioni che mescolano politica e estetica. Come spiegare a chi vede da lontano un punk vestito con una maglietta con sopra disegnata una svastica, che, sì, la svastica c’è, ma se guardi bene, se ti avvicini, noterai che si sta sgretolando? L’equivoco è ogni volta dietro l’angolo, e può portare ad un franco chiarimento, ad un’alleanza strategica, o alle botte. Ma forse la rivoluzione dei capelli dritti – e molto altro, ovviamente – è stata di quelle che, per così dire, dovevano accadere, per una sorta di determinismo storico, di legge del contrappasso. La fine degli ideali della controcultura, l’infrangersi dell’onda lunga del ’68 sui bastioni della Milano da bere e dell’eroina non potevano non produrre un’antitesi. Il punk è stato anche questo: un modo per dire no alla dittatura dei mercati globali, di cui già si coglievano le prime avvisaglie. Fuori dai vecchi schemi, però: fuori dal marxismo, dal sindacalismo, dai binari della sinistra tradizionale.

Il punk, a livello globale, ha lasciato molto, nella moda, nel costume, non solo nella musica. Tre anni fa, New York ne ha celebrato i fasti in una mostra al Metropolitan, di cui scrivemmo. Ma lo spirito originario, quello che spingeva ragazzi senza esperienza musicale a salire sui palchi (o almeno a stampare delle fanzines) per urlare il loro “No Future”, è sopravvissuto? Difficile a dirsi. Forse, prima che tutto si riducesse a Facebook, si è pensato che un po’ di quell’attitudine anarchica e antisistema potesse essersi nascosta nel web. Una pia illusione. Tuttavia, il disagio sociale da cui scaturì il primo punk (più forte senza dubbio in Inghilterra e anche in Italia che negli Usa) è parente stretto di quello che vediamo oggi. E’ qui, ne sono piene le strade di città e paesi, non solo le periferie metropolitane. In cerca di un suono (o un’altra modalità espressiva) che lo rappresenti.

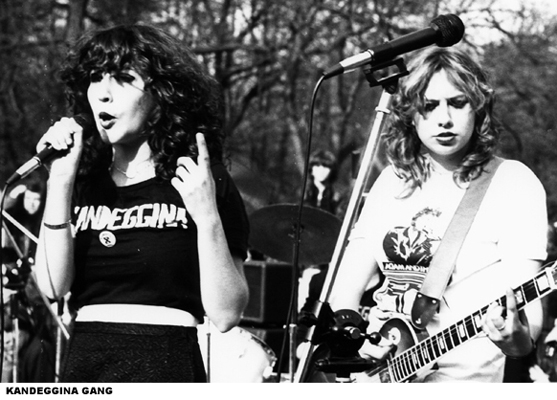

In quanto alla musica, in verità in Italia non si può dire abbia mai sfondato. Scomparsi da tempo – a volte quasi subito – i gruppi che hanno fatto la storia del punk italiano delle origini (dalle Kandeggina Gang di Jo Squillo ai Gaznevada, passando per i Decibel, gli Skiantos e le band del Great complotto di Pordenone, tutta gente che ha inciso le prime cose attorno alla fine degli anni 70), ed esauritasi anche la spinta della successiva ondata new wave (CCCP, ovviamente, senza alcun dubbio il nome più importante, e poi Litfiba, Diaframma, ma anche Faust’O e Garbo, con i Krisma come mitici antesignani) il testimone è passato ad altri scenari e ad altre scene, da quella hip hop al combat folk. Il malessere ad un tempo esistenziale e politico a cui cercavano di dar voce i cugini italiani di Sex Pistols, Richard Hell o Ultravox passa oggi per le canzoni de Le luci della centrale elettrica o dei Tetes de Bois.

Marco Philopat, Costretti a sanguinare, Agenzia X, 2016 (la prima edizione è stata pubblicata nel 1997 da Shake edizioni, la seconda da Einaudi Stile libero nel 2006).