E’ ormai da oltre un mese che i forni delle pizzerie napoletane sono spenti. Cibo identitario per eccellenza, nei suoi quasi tre secoli di storia, la pizza è sempre stata quotidianamente presente nella vita del popolo napoletano.

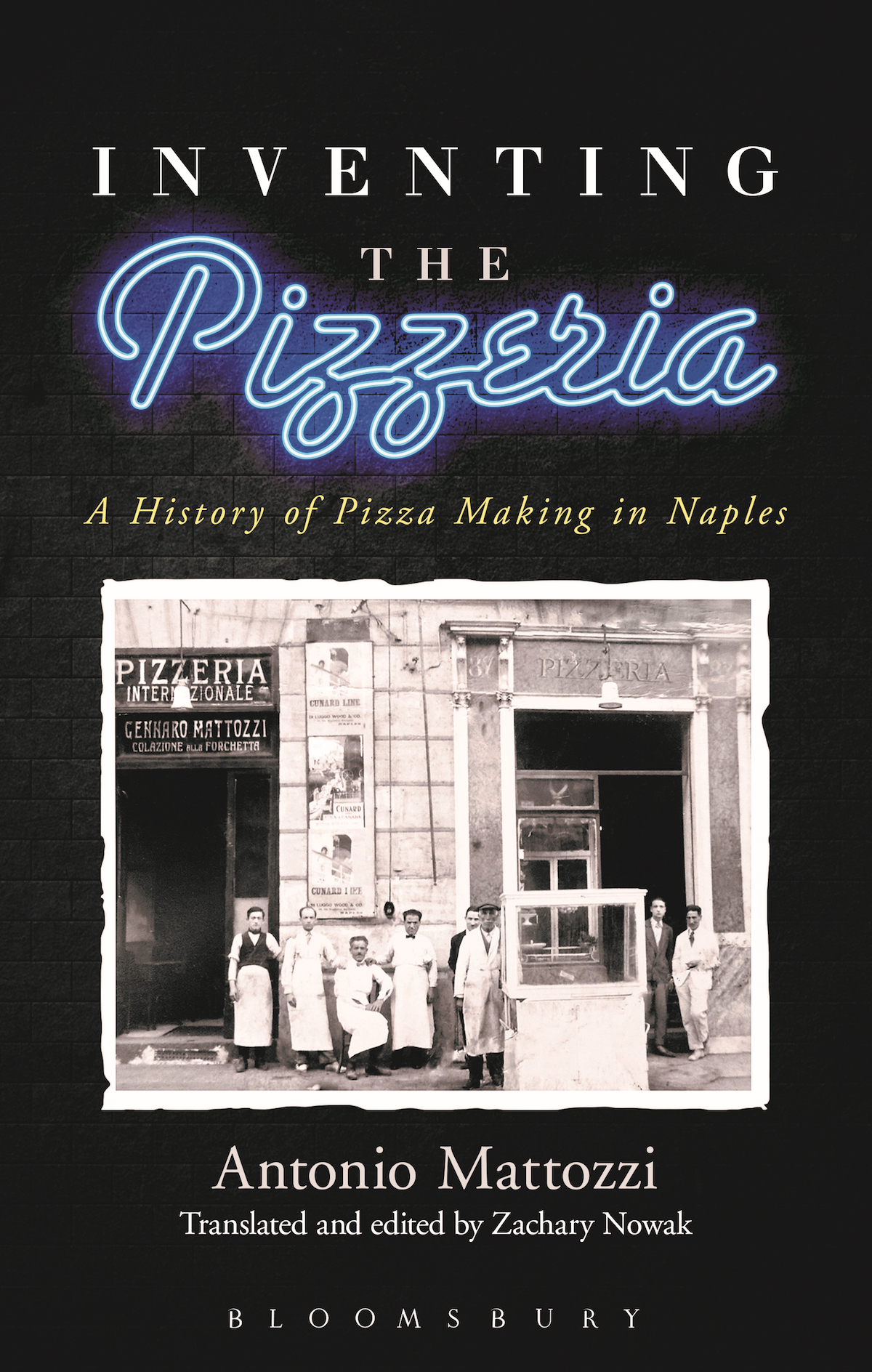

Se si esclude la sospensione delle attività durante la Seconda guerra mondiale, un così lungo periodo di chiusura delle pizzerie non era mai avvenuto. Dai documenti ritrovati presso l’Archivio di Stato, nel 1807 a Napoli erano già presenti ben 54 pizzerie, con nome, cognome e indirizzo.

Nel corso dell’Ottocento il loro numero è andato sempre crescendo, fino ad un vero e proprio boom di espansione sul territorio cittadino a meta secolo. Le testimonianze di giornalisti stranieri dell’epoca ben descrivono il viavai di carrozze lungo la strada Toledo, che si affollavano all’ingresso delle pizzerie di vico Campane e vico Baglivo Uries, di gran moda a quel tempo.

Lungo tutto l’Ottocento non mancarono a Napoli diverse ondate di epidemie di colera, ma nonostante le varie migliaia di vittime che provocarono, le pizzerie non furono mai obbligate a chiudere.

Sebbene qualche medico del tempo, come Errico de Renzi, sosteneva che la pizza non fosse un cibo sano e ne Il ventre di Napoli Matilde Serao descriveva le fette di pizza sui banchetti dei venditori ambulanti “che si gelano al freddo, in inverno, e che si ingialliscono al sole, mangiate dalle mosche”, le autorità napoletane dell’epoca avevano ben chiaro che la pizza, entrando nel forno a 450°, era un cibo assolutamente sicuro. Il vibrione del colera non avrebbe potuto sopravvivere ad una temperatura così alta, così come del resto oggi non potrebbe resistere il Coronavirus.

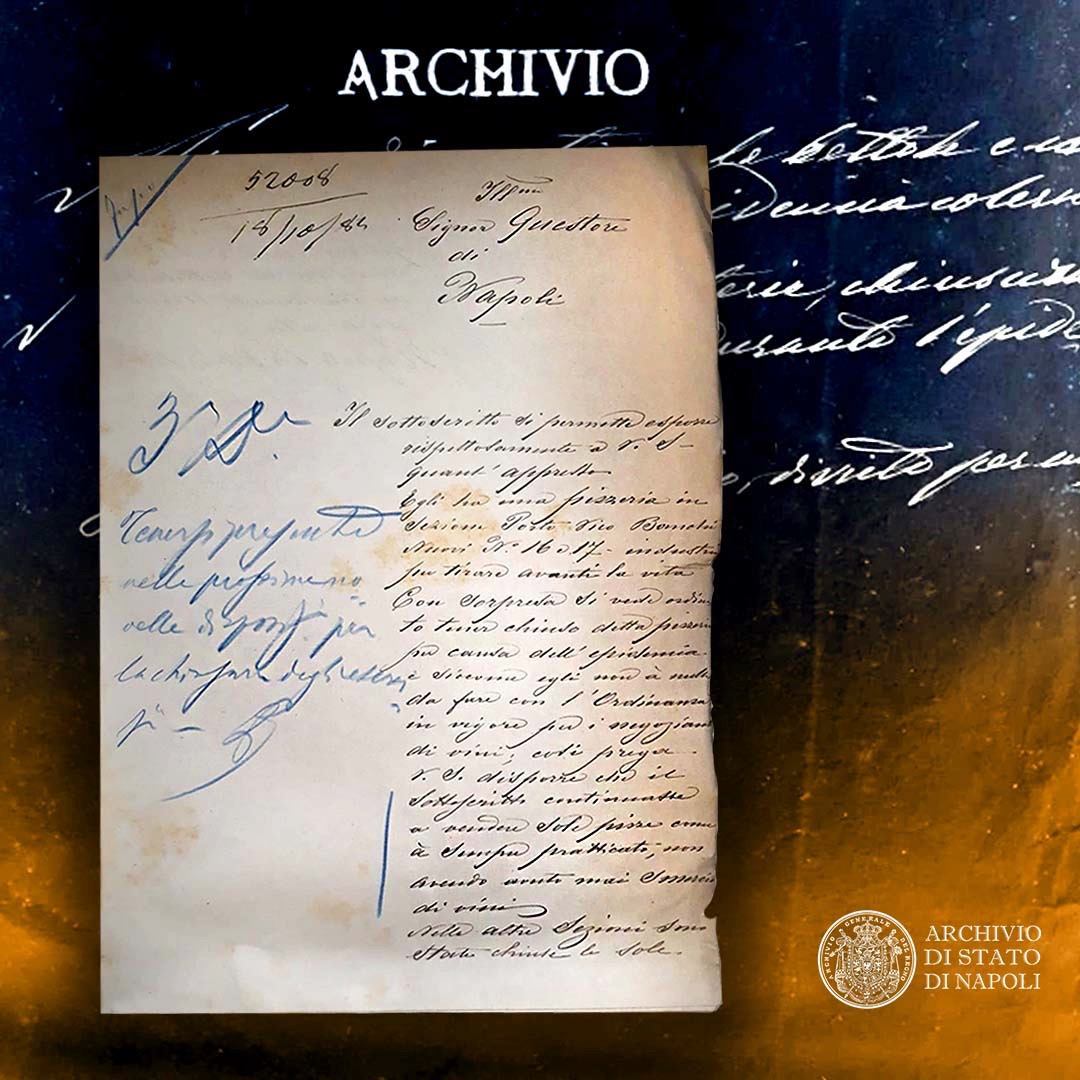

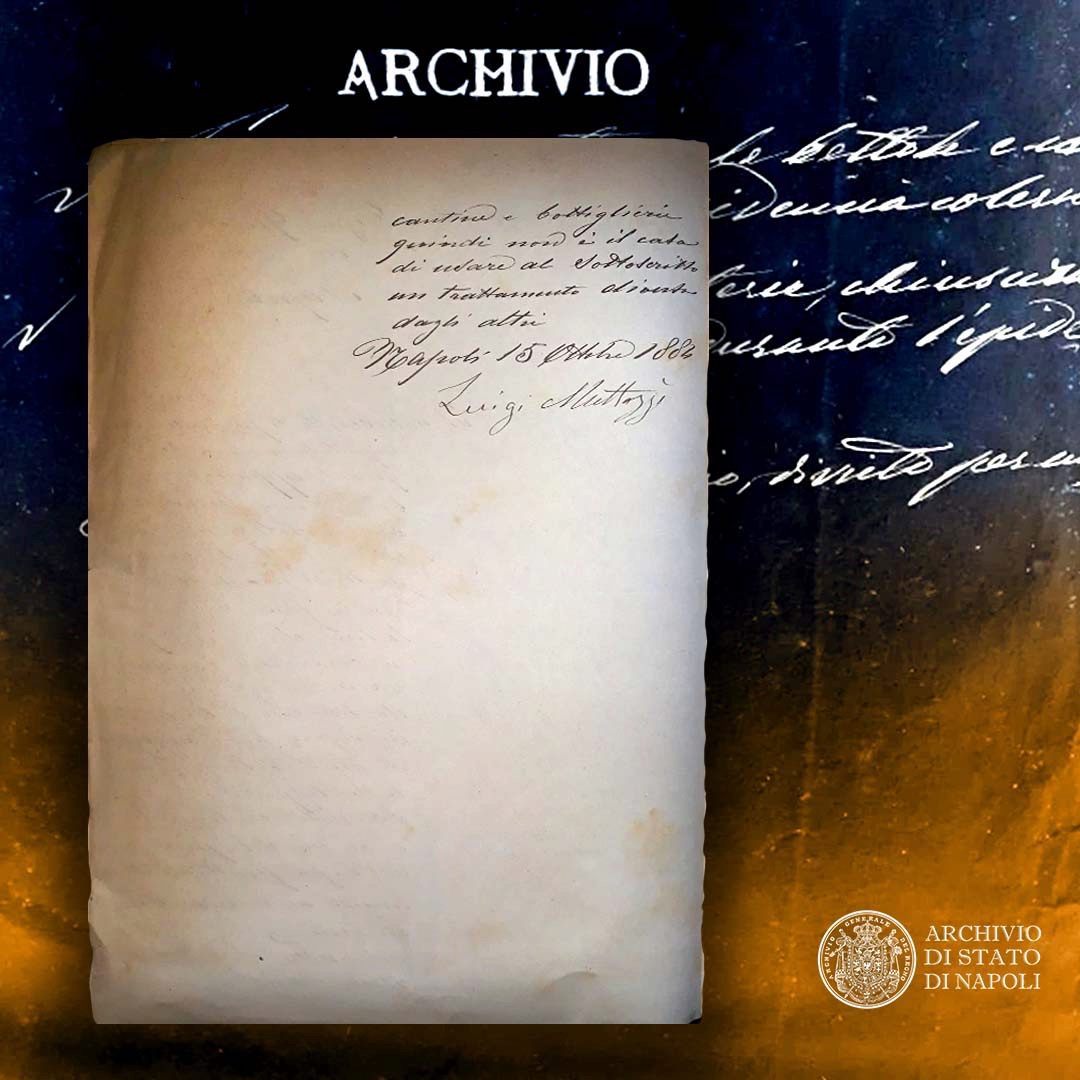

Anche durante la devastante epidemia del 1884, decisiva per l’avvio della trasformazione urbanistica del Risanamento, le pizzerie non chiusero. A rimanere chiuse furono invece bettole e cantine.

La conferma è in un documento del 1884, ritrovato tra le carte dell’Archivio della Polizia. Si tratta di un ricorso, presentato dal mio bisnonno Luigi Mattozzi, il primo dei Mattozzi ad aprire una pizzeria nel 1852 ai Banchi Nuovi, che protestava perché il suo locale era stato considerato come “cantina” e gli era stata imposta la chiusura. Sulla licenza rilasciata dalla Questura era scritto “pizzeria con vendita di vino” e dunque gli integerrimi funzionari di polizia avevano eseguito con eccessivo zelo l’ordinanza.

Ripercorrendo la storia, un lungo e forzato periodo di chiusura delle pizzerie avvenne durante la Seconda guerra mondiale. Com’è noto, subito dopo l’inizio del conflitto, venne introdotta la “tessera annonaria”, per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità come pane, pasta, olio, zucchero, ecc. Tutti questi prodotti erano stati razionati e se ne poteva acquistare solo una quantità prestabilita, consegnando al bottegaio un tagliando della tessera. Era cominciata la cosiddetta “economia di guerra”. In questa situazione, con il grano portato “all’ammasso” e la farina contingentata, anche ai pizzaiuoli fu imposta la vendita delle pizze esclusivamente attraverso la presentazione della tessera. Naturalmente il consumo delle pizze subì rapidamente un forte calo e le pizzerie furono costrette a ripiegare su quei cibi le cui materie prime non erano sottoposte a tesseramento, come migliacci con farina di mais, castagnacci, gattò e crocchè di patate.

Per l’assoluta mancanza di materie prime e anche di avventori, molte pizzerie furono costrette a chiudere. In un documento datato 15 aprile 1942 (Archivio della Camera di Commercio), un pizzaiuolo fu costretto a chiedere un permesso “per la vendita ambulante di tessuti”. Poi finita l’emergenza, ritornò al suo lavoro in pizzeria, a Forcella. Nello spaventoso bombardamento del 4 agosto 1943, che terrorizzò la popolazione napoletana e distrusse la basilica di Santa Chiara, venne raso al suolo anche il fabbricato dove aveva sede la pizzeria “Lombardi a Santa Chiara”, che fu ridotta ad un cumulo di macerie.

Le attività delle pizzerie si avviarono lentamente ad una ripresa solo con i primi sbarchi delle navi americane nel porto di Napoli, che trasportavano farina.

Dal secondo Dopoguerra ad oggi, le pizzerie sono riuscite a superare altri momenti critici, come l’epidemia di colera del 1973, ed il terremoto del 1980. Da qui la progressiva affermazione, fino ad arrivare al boom degli anni Duemila, con l’assegnazione del marchio STG alla pizza napoletana, nel 2009, il riconoscimento Unesco all’Arte del Pizzaiuolo Napoletano, nel 2017, e con forni aperti in ogni angolo del mondo.

Con la chiusura totale, dai primi giorni di marzo, delle pizzerie napoletane si sta scrivendo una nuova pagina, anche nella storia della pizza. In tutta Italia è possibile mangiare una pizza, mentre a Napoli no. In questo terribile periodo di emergenza Covid-19 è venuto meno per il popolo napoletano il conforto del “pronto soccorso dello stomaco”, come diceva Mimì Rea. Ci auguriamo dunque che il governatore della Campania ascolti le richieste di Gino Sorbillo e dei tanti pizzaiuoli e consenta le consegne a domicilio.

Ultim’ora: è stata firmata l’ordinanza che dà il via libera al delivery. Dal 27 aprile finalmente i napoletani potranno mangiare una pizza a casa. Come a New York.